Überzeugte EuropäerInnen

-

Vor den Europawahlen wird uns traditionell mitgeteilt, wie wichtig die EU ist und dass wir mehr Europa brauchen. In den Medien wird stark darauf hingewiesen, dass unbedingt gewählt werden muss, weil die EU die wichtigste Entscheidungsebene darstellt und – wie pünktlich alle 5 Jahre – die Zukunft Europas auf dem Spiel steht. Dieser Meinung sind auch Südtirols politische, ökonomische und intellektuelle Eliten, die sich alle einig sind, dass ohne dem Friedens- und Wohlstandsprojekt EU alles schlechter laufen würde. Obwohl Kritik an der EU grundsätzlich berechtigt sei, basiere diese auf Vorurteilen, einem rechten Narrativ oder einem Kommunikationsproblem.

Blickt man auf die Entwicklung der letzten zwei Jahrzehnte scheint dieses Kommunikationsproblem allerdings enorm zu sein. Die EU hat es nämlich kaum geschafft mit ihrer Bevölkerung in Verbindung zu treten. Die Wahlbeteiligung bei EU-Parlamentswahlen lag trotz kleinem Aufschwung im Jahr 2019 im Durchschnitt weit unter 50%. Mit einer Prognose von einer Wahlbeteiligung von zwischen 34%-43% scheint vor allem in Italien von der europäischen Demokratie wenig übrigzubleiben. Wo hingegen ein Anstieg der Wahlbeteiligung prognostiziert wird, kommt dies Euroskeptischen Parteien zugute. Es wird falsch gewählt. Wie ist es möglich, dass die BürgerInnen dem Friedens- und Wohlstandsprojekt schlechthin mit so viel Gleichgültigkeit und Ablehnung gegenüberstehen?

Erstens sollte man sich daran erinnern, dass das Europäische Parlament trotz erweiterter Kompetenzen kaum über direkten Einfluss auf die Wirtschaftspolitik verfügt. Diese liegt in den Händen der Europäischen Zentralbank ohne demokratische Legitimität, der Europäischen Kommission mit einer minimalen demokratischen Legitimität und der nationalen Regierungen. Unsere direkten VertreterInnen haben dazu wenig zu sagen. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass Europawahlen als Nebenwahlen oder sogenannte „Wahlen zweiter Ordnung“ gelten, die nach nationalen Kriterien funktionieren und dazu benützt werden den Regierungen eins auszuwischen.

Die Ablehnung der EU hingegen basiert auf der Tatsache, dass ihre institutionelle Architektur kaum Recht auf Opposition zulässt. Dies begünstigt die Herausbildung einer prinzipiellen Opposition gegen das System. Wie aus den Arbeiten des genialen (und leider zu früh verstorbenen) irischen Politikwissenschaftlers Peter Mair hervorgeht, reicht diese Entwicklung weit bis in die Innenpolitik der Mitgliedsstaaten hinein, wo das wachsende Gewicht der EU und ihr indirekter politischer Einfluss ebenfalls dazu beitragen den Spielraum für klassische Opposition einzuschränken und somit Demokratiedefizite auf nationaler Ebene zu fördern.

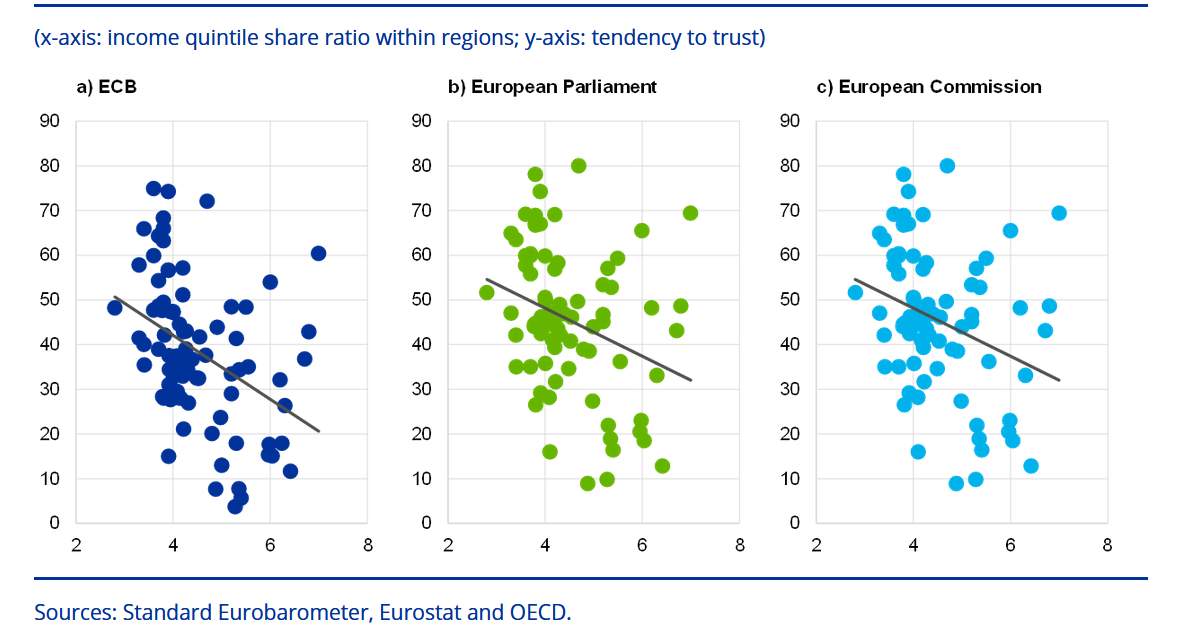

Gleichgültigkeit und Ablehnung haben vor allem aber sozioökonomische Gründe. Im europäischen Kontext wurde mehrmals festgestellt, dass zunehmende wirtschaftliche Ungleichheiten das öffentliche Vertrauen in die EU und ihre Institutionen schwächen, und zwar sowohl direkt als auch indirekt über das Vertrauen in nationale Institutionen. Wie allgemein bekannt wirkt sich ökonomische Ungleichheit negativ auf die Wahlbeteiligung aus – es wählen nur noch die Reichen – jedoch ist dieser Effekt bei Nebenwahlen noch viel stärker. Ungleichheit, und zwar vor allem regionale Ungleichheit, erhöht zugleich auch die Unterstützung für Euroskeptische Parteien. Wie stark das Vertrauen in die EU im Zusammenhang mit ökonomischer Ungleichheit steht, zeigt (neben vielen anderen) eine Studie der EZB. Wie die Abbildung unten zeigt, ist das öffentliche Vertrauen in europäische Institutionen (y-Achse) in Regionen mit großen Unterschieden zwischen Höchst- und NiedrigverdienerInnen (x-Achse) geringer als in Regionen, in denen die Unterschiede kleiner sind. Der Zusammenhang gilt gleichermaßen für EZB, Kommission und Parlament was darauf hindeutet, dass die BürgerInnen möglicherweise den gesamten EU-Rahmen bewerten oder zwischen den Institutionen nicht unterscheiden können.

-

Die Ablehnung scheint berechtigt zu sein. Obwohl im Zuge der europäischen Einigung ein soziales Europa versprochen wurde, hat die Vertiefung der Integration die Verteilung wirtschaftlicher Gewinner und Verlierer drastisch verändert. Die EU hat zwar teilweise zu einer Konvergenz zwischen Staaten geführt, allerdings die Einkommensungleichheit innerhalb der Staaten erhöht, da die wirtschaftliche Integration den ArbeitnehmerInnen in sehr unterschiedlichem Maße zugutekam und die Kürzungen am Wohlfahrtsstaat kontinuierlich verstärkt hat. Tatsächlich ist vieles von dem, was generell der Globalisierung zugeschrieben wird eigentlich Folge des europäischen Integrationsprozesses: bereits im Zeitraum 1973–1997 erklärt die regionale Integration Europas die Hälfte des Anstiegs der Einkommensungleichheit der damaligen Mitgliedsstaaten. Die Folgen dieser unausgewogenen Entwicklung zeigten sich vor allem in den Krisenjahren. Weit entfernt von einem sozialen Europa wurde die EU durch ihre Anti-Defizit-Regel und Strukturreformen eher zur Hauptbedrohung für das Überleben der Sozialmodelle vieler europäischer Länder. Die europäische Integration führt aber nicht nur zu Einkommensungleichheit, sondern auch zu regionaler Ungleichheit innerhalb der Mitgliedstaaten. Einige Regionen profitieren überproportional von der Integration, während andere besonders unter den negativen Effekten leiden.

Vor diesem Hintergrund ist der mediale und politische Südtiroler EU-Diskurs verständlich. Die Entwicklung zeigt aber gleichzeitig wie weit er sich von der gesamteuropäischen Realität entfernt hat. Der europäische Friedens- und Wohlstandsdiskurs, mit dem man in Südtirol täglich konfrontiert wird, findet seit langem in weiten Teilen Europas kein Echo mehr und schon gar nicht der eines sozialen Europas. Welche Auswirkungen die Unterschiede zwischen Arm und Reich, sowie territoriale Ungleichheiten auf die Stabilität des Europäischen Projekts haben können zeigt das Brexit-Votum.

Die politischen Voraussetzungen für eine europäische Umverteilungspolitik sind aktuell nicht gegeben. Die nationalen Interessen sind zu unterschiedlich, die Politikverflechtung und die „Goldene Zwangsjacke“ der Wirtschafts- und Währungsunion wirken dagegen. Dennoch halten unsere Eliten weiterhin an der EU fest. Sie verteidigen ihre Position, mit dem höchsten aller Ziele: ein europäischer Superstaat. Nur so kann eine echte Fiskalunion umgesetzt und das Demokratiedefizit abgebaut werden. Doch wie kann dies in einer wirtschaftlich so stark fragmentierten EU erreicht werden? Wie würde sich eine echte Union auf Regionen wie Südtirol auswirken? Wie lange wird der für die sozial schwächeren Schichten unhaltbare Zwischenstand dauern? Was ist, wenn die EU gar nicht demokratisiert werden kann, und zwar aus dem einfachen Grund, weil sie als Alternative zur klassischen Demokratie gegründet wurde?

Wie der deutsche Soziologe Wolfgang Streeck, der seit langem für mehr Kooperation statt Integration plädiert, treffend formuliert hat „machte es die willkommene Undurchsichtigkeit des Brüsseler Institutionenkomplexes lange möglich, dem Publikum Hoffnungen auf laufende Fortschritte, langsam aber sicher, in Richtung auf einen zukünftig integrierten Superstaat zu machen, in dem alles besser wird: ein funkelnagelneuer Idealstaat auf Bestellung, alles frisch“. Gerade diese Hoffnung lässt viele am europäischen Ideal festhalten, trotz der sozialen Übel, die es verursacht.

Die Europawahlen werden voraussichtlich kaum Einfluss auf die tatsächlichen Schalthebel der Zukunft Europas haben. Die Eröffnung einer seriösen Debatte über die Vor- und Nachteile der Europäischen Integration und das Loslassen an einem akritischen und elitären Europäismus könnten eventuell etwas mehr dazu beitragen.

Präzise!

Präzise!

Und doch erachte ich diese EU-Wahl 2024, als sehr wichtig. Denn die Krisen, mit denen sich Europa derzeit konfrontiert sieht, sind existenziell – und damit bekommt auch die Suche nach der richtigen politischen Antwort immense Bedeutung.

Mein Zugang und lese ich auch aus Ihrem Beitrag heraus: Wir brauchen eine andere Art von Demokratie. Eine andere Qualität von Demokratie.

Die Europäische Union ist im…

Die Europäische Union ist im Prinzip eine geniale Sache. Und eine Erfolgsgeschichte. Das verständliche, anfängliche Demokratiedefizit hätte aber schon längst buchstäblich verräumt werden müssen. Der heutige Koloss hätte zu einer Versammlung der Staaten und Regionen umfunktioniert werden müssen. Wobei die jeweils demokratisch gewählten Volksvertreter das Parlament stellen und der Kommission die Arbeitsaufträge erteilten. Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit. Zu wenig Platz für Details 😜

Danke. Ein Dank dem…

Danke. Ein Dank dem Schreiber. Endlich etwas, das die Mühe des Lesens lohnt.

Ein wesentlicher Punkt an…

Ein wesentlicher Punkt an der Skepsis in der Bevölkerung ist die Durchsetzung einer Umverteilung von unten nach oben infolge des institutionellen Übergewichts des EU-Rates (= Vertreter der nationalstaatlichen Regierungen, die immer wieder als verlängerter Arm mächtiger Lobbies agieren und sinnvolle Ansätze der EU-Kommission blockieren). Diese Schrebergartenpolitiker haben auch die Verträge von Lissabon ausverhandelt, die die direkten Steuern in nationalstaatlicher Hoheit festgelegt haben. Damit konnten die großen Konzerne wie Apple oder Amazon die Nationalstaaten gegeneinander ausspielen und zahlen beschämend wenig Steuern. Wegen des solcherart verkorksten EU - Primärrechts haben auch 2020 Apple (und wenig später Amazon) im Prozess recht bekommen, den die EU - Kommission angestrengt hatte. Der scheidende EP - Vizepräsident Othmar Karas hat den Schaden aus diesem Steuerdumping auf 825 Milliarden € jährlich EU-weit geschätzt. Hinzu kommt ein Fehlbetrag in der gleichen Größenordnung infolge der fehlenden Transparenz-Maßnahmen wegen Steuerhinterziehung über Offshore-Briefkastenfirmen, wodurch auch Geldwäsche und Bilanzbetrug begünstigt werden. Auch hier gebührt dem EU- Rat (der neben dem EP alle Initiativen der Kommission mit entsprechender Mehrheit billigen muss) ein Tritt auf die Zehen.

Leider wird der offen EU-feindliche Kurs der Scharfrechten von den Trottoirblättern begünstigt und die Lobby-Politik der EVP von den sogenannten bürgerlichen Medien. Das Ergebnis dieser Massenverdummung spiegelt sich in den Umfrage-Ergebnissen in Ö. für die heutigen Wahlen zum EP.