Was tun gegen Trumps Zölle?

-

Seit Donald Trump wieder US-Präsident ist, hält die Weltwirtschaft den Atem an. Denn seine angekündigte Zolloffensive beschäftigt Unternehmer rund um den Globus – selbstverständlich auch in Europa. Seit März 2025 gelten neue Zölle von 25 Prozent auf Stahl, Aluminium und Automobile. Im April folgten die sogenannten „gegenseitigen Zölle“ in Höhe von 20 Prozent auf viele europäische Produkte. Auch Südtirols Wirtschaft ist hiervon direkt betroffen: 2024 wurden Waren im Wert von 510 Millionen Euro in die USA exportiert, was knapp 7 Prozent des gesamten Exports ausmacht. Die USA sind unlängst zum drittgrößten Exportland Südtirols geworden. Besonders betroffen von Trumps Handelskrieg sind die metallverarbeitende Industrie sowie die Lebensmittel- und Textilbranche. Auch wenn Trump nun die gegenseitigen Zölle in Höhe von 20 Prozent vorerst aufgehoben hat, bleiben diese weiterhin bei 10 Prozent.

-

Eine Gefahr für Trentino-Südtirol?

Um ihre Mitglieder zu unterstützen und über die Zollhürden der Vereinigten Staaten aufzuklären, veranstaltete der Südtiroler Unternehmerverband heute zusammen mit Confindustria Trient und Trentino Export ein Webinar zum Thema „US-Zölle – Auswirkungen auf die Industrie in Trentino-Südtirol“. Im Rahmen dreier Impulsvorträge zu den Themen Geopolitik und Weltmärkte, Zölle im Allgemeinen sowie Strategien zur Verteidigung wurde den zahlreichen Mitgliedern der Verbände eine umfangreiche Analyse der aktuellen Situation geliefert. Zu Beginn bot Stefano Schiavo, Direktor der „Scuola di Studi Internazionali“ der Universität Trient, eine Übersicht über den aktuell wütenden Wirtschaftskrieg im Kontext der geopolitischen Spannungen. Er hielt fest, dass die Weltwirtschaft stark mit geopolitischen Konflikten zusammenhänge, was sich auch schon vor Trumps zweiter Amtszeit gezeigt habe. In Zeiten internationaler politischer Spannungen sei der Markt nicht mehr nur von Effizienz und Gewinnstreben getrieben, sondern eben auch stark von Freund- und Feindschaften.

„Gleichzeitig entstehen aber auch Chancen.“

Speziell zur aktuellen Lage mit den USA sieht Schiavo mehrere mögliche Herausforderungen, die sich neben der stetigen Ungewissheit um Trumps Maßnahmen für Europa ergeben könnten. Zum einen bestünde die Möglichkeit einer stärkeren Konkurrenz aus China, zumal sich die Unternehmen der Volksrepublik aufgrund der hohen US-Zölle neue Märkte suchen müssen. Des Weiteren sieht der Experte das Risiko einer Zollspirale sowie Kursschwankungen des US-Dollars. „Gleichzeitig entstehen aber auch Chancen“, so Schiavo. Diese wären zum Beispiel eine Reduzierung der Handelsbarrieren innerhalb der EU, die Suche neuer Wirtschaftspartner wie Indien oder die Vereinigten Arabischen Emirate, Diversifizierungsbestrebungen der Unternehmen sowie öffentliche Unterstützungen wie jene der Bundesrepublik Deutschland.

-

Wie funktionieren die Zölle?

Im zweiten Teil des Webinars erklärten die drei Zollbeamten Stefano Girardello (Direktor der Zollbehörde Trentino-Südtirol), Ingemar Vienna und Mattia Zorzon, wie das System der Zölle genau funktioniert und welche Unterschiede es zwischen der EU und den USA gibt. In der Europäischen Union basiert die Anwendung von Zöllen auf der sogenannten „Tariffa Doganale“, also dem gemeinsamen Zolltarif. Dieses Instrument dient zur Klassifizierung von Waren und ist die zentrale Grundlage für alle zollrechtlichen Maßnahmen bei der Einfuhr. Grundsätzlich wird zwischen zwei Arten von Zöllen unterschieden: Zum einen gibt es die allgemeinen Zölle, die für Importe aus allen Drittländern gleichermaßen gelten, und zum anderen die spezifischen Maßnahmen wie Antidumpingzölle, Ausgleichszölle oder Schutzzölle, die gezielt zur Marktstabilisierung eingesetzt werden. Letztere kommen beispielsweise dann zur Anwendung, wenn Produkte unter dem Herstellungspreis in die EU eingeführt werden oder wenn Exportsubventionen des Herkunftslandes einen unfairen Wettbewerb erzeugen. Die Einreihung der Waren erfolgt anhand der sogenannten Zolltarifnummer, deren Struktur international weitgehend harmonisiert ist – zumindest für die ersten sechs Stellen.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen dem System der EU und jenem der USA liegt in der Ermittlung der Zollbemessungsgrundlage. Während in der EU der „CIF-Wert“ (Kosten, Versicherung und Fracht bis zur Grenze der EU) als Basis für die Zollberechnung dient, wird in den USA meist der „FOB-Wert“ (Warenwert ohne Seefracht und Versicherung) herangezogen. Zudem fällt beim Import in die USA keine Mehrwertsteuer an – diese wird erst auf Ebene des innerstaatlichen Handels erhoben. Deshalb ist es besonders wichtig, beim Export in die USA die „Incoterms“ (standardisierte Handelsregeln) sorgfältig zu wählen und zu beachten. Besonders der Incoterm „Ex Works“ sollte vermieden werden, da er zu Unsicherheiten in der Verantwortungskette führen kann.

Darüber hinaus spielt der Ursprung der Ware eine zentrale Rolle bei der Zollberechnung. Man unterscheidet zwischen dem nicht-präferenziellen Ursprung, der für allgemeine Zölle maßgeblich ist, und dem präferenziellen Ursprung, der auf bilateralen oder multilateralen Handelsabkommen basiert und Zollvergünstigungen oder -befreiungen ermöglicht. -

Können sich Unternehmen rüsten?

Im letzten Teil der Online-Infoveranstaltung referierte die Anwältin Sara Armella über Verteidigungsstrategien für europäische Unternehmen hinsichtlich der Trump-Zölle. Zu Beginn hielt sie fest, dass Italien das drittgrößte US-Exportland der EU ist. Somit sei es von großer Bedeutung, dass die Unternehmen genau über die Zollpolitik der Vereinigten Staaten Bescheid wissen. Unternehmen sollten als Erstes sicherstellen, dass ihre Produkte korrekt klassifiziert und die zollrechtliche Herkunft eindeutig bestimmt ist. Dabei genügt nicht die europäische Klassifikation – auch die US-Zolltarife müssen direkt überprüft werden. Besonders wichtig sei es, Lieferbedingungen mit Bedacht zu wählen: Verträge mit der Klausel „DDP“ (Delivery Duty Paid) sollten künftig eher vermieden werden, da der Verkäufer für alle Zölle im Importland haftet. Wenn bereits DDP-Verträge bestehen, kann aufgrund der stark gestiegenen Zölle eine Anpassung oder Neuverhandlung des Vertrags auf Basis der übermäßigen Belastung erfolgen.

Weiters sollten Incoterms so gewählt werden, dass die Verantwortung für Zölle klar geregelt ist und gleichzeitig eine korrekte Nachverfolgbarkeit der Ware ermöglicht wird. Unternehmen können zudem ihren Zollwert optimieren, indem sie bestimmte Kosten – wie Dienstleistungen, Lizenzen oder Provisionen – aus der zollpflichtigen Bemessungsgrundlage herausrechnen, vorausgesetzt, dies ist vertraglich sauber geregelt.

Eine weitere Strategie ist die Nutzung sogenannter „Free Trade Zones“ in den USA. Dort kann Ware zollfrei eingelagert und später entweder in die USA eingeführt oder in ein anderes Land – etwa Kanada – reexportiert werden. Auch die Anwendung der „First Sale“-Regel kann vorteilhaft sein: Bei mehreren Verkäufen in der Lieferkette darf als Bemessungsgrundlage der frühere, günstigere Verkaufspreis angesetzt werden. Schließlich besteht die Möglichkeit eines „Duty Drawbacks“ – also der Rückerstattung bereits gezahlter Zölle – wenn Waren nicht verkauft, sondern wieder ausgeführt werden. In einer Phase hoher Zölle und wirtschaftlicher Unsicherheit können all diese Maßnahmen helfen, Risiken zu begrenzen und Kosten zu senken. -

Weitere Artikel zum Thema

Wirtschaft | ZölleGeht sein Schuss nach hinten los?

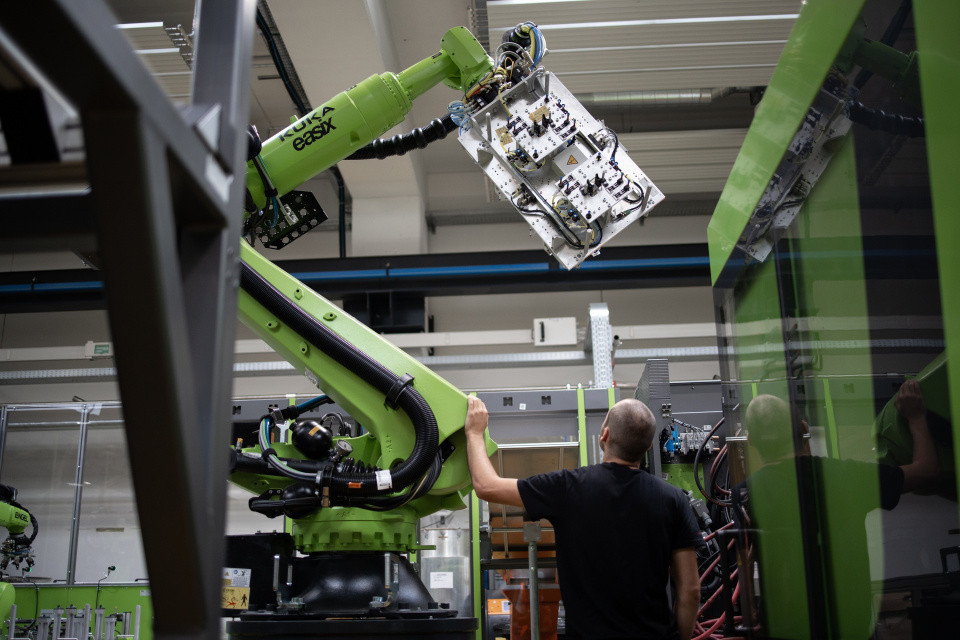

Wirtschaft | AutomobilzuliefererAutomotive auf die Probe gestellt

Wirtschaft | Unternehmen„Europa braucht Stabilität“

Um die Zölle die auf…

Um die Zölle die auf Lebensmittel wie Wein, Parmesan oder auch Büffelmozzarella bei Einfuhr in die USA anfallen, muss man sich keine Sorgen machen! Wie im Artikel beschrieben gilt hierbei der FOB-Wert, also der reine Einkaufspreis der Ware den der Grossist beim Hersteller zu bezahlen hat. Eine durchschnittliche Flasche Barolo oder auch Pinot noir kostet ab Kellerei 20 bis 25 Euro. Somit Zoll, bei 10%, 2 Euro. Teuer wird der Wein erst in den Staaten. Importeur, Zwischenhändler, Verkäufer, Restaurant - da kann die Flasche dann schon 100 Dolar kosten. Da machen die 2 Euro Zoll beim Import ja nichts aus. Wer hier Alarm schlägt, dem geht’s um was anderes.

Beim Export von teuerer Technologie hingegen schaut es anders aus. Da geht der Zoll schnell in die tausende und zigtausende. Hier sind die Sorgen natürlich berechtigt!

"Auf die biologische Lösung…

„Auf die biologische Lösung hoffen ...!“

Genau so sollte…

Genau so sollte Handelspolitik funktionieren aber die Praxis ist leider eine andere....

„Ich bin nicht grundsätzlich gegen die Idee von Zöllen“, erklärt Crawford, „aber sie müssen intelligent eingesetzt werden.“ Intelligent wäre es für ihn zum Beispiel, Unternehmen und Länder zu bestrafen, die die Rechte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verletzen. Dadurch würde man die Beschäftigten und Communitys tatsächlich entlasten. Nicht intelligent sei es, „unberechenbar“ und „emotionsgetrieben“ wie Trump vorzugehen."

Der Trump musste bereits…

Der Trump musste bereits mehrmals die sehr bittere Erfahrung machen, dass er sich mit seinen Zöllen selber in das Knie geschossen hat!

Die Welt ist bereits dermaßen vernetzt, dass es sich nur „totalietertäre Staaten leisten können, die Bürger an die Kette (... keine Bananen in der DDR) zu legen.“