Quorum oder Referendum abschaffen?

-

Mit nichts können die Bürgerinnen und Bürger ihre Souveränität wirksamer ausüben als mit dem Referendum. Nicht nur, weil sie damit von ihnen abgelehnte Gesetze abschaffen können, sondern zuallererst, weil der Gesetzgeber das Referendum wie ein drohendes Damoklesschwert über sich weiß, das ihn daran erinnert, dass das Volk das letzte Wort hat und er also gut daran tut, Dinge zu beschließen, mit denen er nicht ständig am Volk scheitert.

Referenden gegen Selbstherrlichkeit und autoritäres Verhalten

Mit einem Referendum können sich die Bürgerinnen und Bürger gegen selbstherrliches und autoritäres Verhalten der politischen Vertretung wehren – eine gute Regelung des Referendums natürlich vorausgesetzt! Wie nötig das ist, war mit den Erfahrungen aus Faschismus und Nationalsozialismus offensichtlich geworden. Sie sollten auch mithilfe dieses Instruments in Hinkunft nicht mehr entstehen können.

So steht im deutschen Grundgesetz, dass die Staatsgewalt vom Volk ausgeht und vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt wird. So sieht die italienische Verfassung das abschaffende Referendum für einfache Gesetze und das Verfassungsreferendum im Falle von Verfassungsänderungen vor. Und so sieht auch die Südtiroler „Verfassung“, das Autonomiestatut, die autonome Regelung des Wahlrechtes und der einführenden, abschaffenden und beratenden Volksabstimmung sowie Volksbegehren vor.

In Italien wird das Quorum missbraucht, um das Referendum auszuhebeln.

Bezeichnend für das Wesen der politischen Vertretung und ihr Verständnis von „Demokratie“ ist die Tatsache, dass es entgegen der Formulierung des Grundgesetzes in Deutschland auf Bundesebene keine Volksabstimmungen gibt, in Italien das Quorum missbraucht wird, um das Referendum auszuhebeln, und in Südtirol direkte Demokratie per Gesetz so geregelt wird, dass sie nicht anwendbar ist. Das Referendum, die Macht des Volkes, das letzte Wort zu haben, ist allem autoritärem Gehabe ein Dorn im Auge. Die SVP wollte es 2022 sogar wieder abschaffen, nachdem sie es „aus Versehen“ 2018 beschlossen hatte.

In Italien geht man subtiler vor und lässt sich das Referendum mit dem Quorum von selbst abschaffen. So war es zu Beginn in der Costituente natürlich nicht gedacht und sollte es ursprünglich auch für Wahlen oder parallel zur Wahlpflicht gelten. Die Wahl- und Stimmbeteiligung lag damals bei 80–90 %. Wen wundert es also, wenn auf den Vorschlag, das Quorum abzuschaffen, um dem Referendum wieder seine Wirkkraft zu geben, von den regierenden Rechtsparteien so reagiert wird, als wäre das Referendum selbst das Problem und als würden alle ihre Vorschläge darauf abzielen, seine Anwendung weiter zu erschweren? Das reicht vom Vorschlag, die Online-Unterschriftensammlung wieder abzuschaffen, eine strengere Zulässigkeitsprüfung vorzusehen, dem Referendum weitere Anwendungsbereiche zu entziehen, bis – natürlich – hin zur Erhöhung der nötigen Unterschriftenzahl, um ein Referendum zu erwirken.

Das kennen wir alles aus der Leidensgeschichte der direkten Demokratie in unserem Land. Inzwischen macht die „so bewährte“ parlamentarische Demokratie munter weiter, so als ob nichts wäre.

-

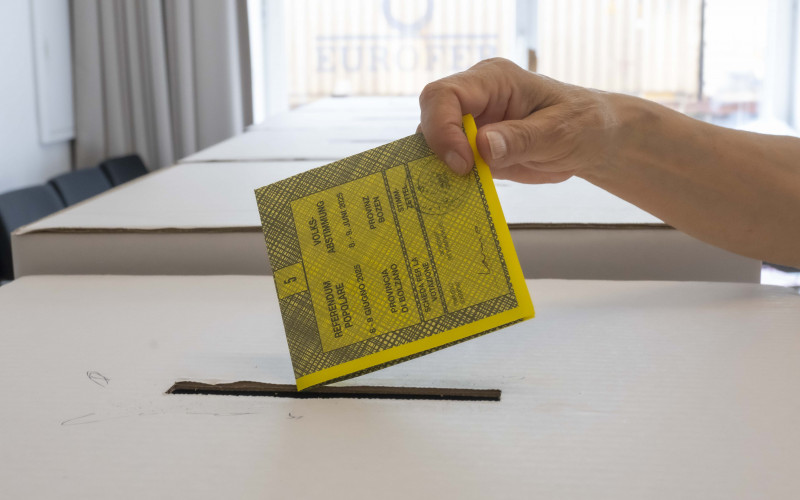

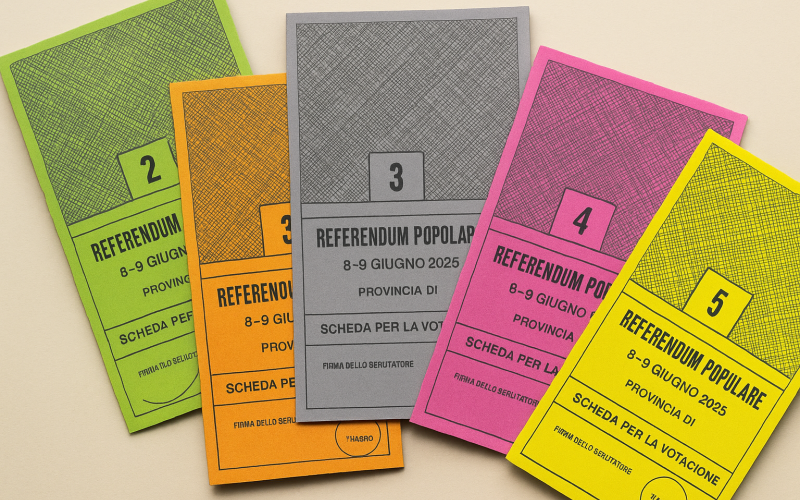

Stephan Lausch ist Koordinator der Initiative für mehr Demokratie. Die Iniziative hat für die Abschaffung des Beteiligungsquorums bei Referenden hat die notwendige Anzahl an Unterschriften gesammelt, um eine Volksabstimmung einzuberufen.

Lausch studierte Philosophie, Psychologie und Germanistik in Salzburg und Heidelberg. Lausch gilt als der Vater der direkten Demokratie in Südtirol. 2009 wurde er von Politika zur Politischen Persönlichkeit des Jahres gewählt. In der Laudatio über ihn heißt es: „Stephan Lausch ist kein Volkstribun, der die Massen mit seinen Reden mobilisiert, sondern eher ein sanfter Verschwörer, der leise und überlegt spricht.“ Foto: Stephan Lausch

Foto: Stephan Lausch -

Das Ergebnis – ein rettender Kompromiss

Was kann also das nunmehr vorzeitig abgeschlossene Volksbegehren zur Abschaffung des Quorums bewirken, weshalb ist es unter solchen Bedingungen überhaupt lanciert worden?

- Die Problematik des Quorums ist in der Bevölkerung zum Thema gemacht worden und hat im besten Fall einen Bewusstwerdungsprozess eingeleitet. Dies vor allem unter den jungen Menschen, die über die sozialen Medien informiert werden konnten und in großer Mehrzahl gegenüber älteren unterschrieben haben – über 60 % der Unterstützungsunterschriften sind von bis zu 32-Jährigen abgegeben worden. Allerdings hat sich gezeigt, dass es auch für eine erfolgreiche Online-Unterschriftensammlung eines trainierten und lebendigen Netzes in den Sozialen Medien bedarf, das nur langsam und mit kontinuierlicher Arbeit zustande kommt. Wir waren mit 70.000 schon am Limit, die 500.000 für ein Referendum sind schon eine andere Dimension.

- Es war den Schritt wert, die Gelegenheit der Entrüstung über das erneut vergebliche Referendum zu nutzen, um die Sensibilität in der Bevölkerung für das Problem zu testen, in der Hoffnung, damit einen ersten Schritt zu tun hin zu einer nicht nur in Italien so notwendigen Demokratiebewegung.

- Der Senat, in dem das Volksbegehren jetzt mit den in wenigen Tagen gesammelten 71.000 Unterschriften eingebracht wird, ist mit einer strengen Geschäftsordnung angehalten, innerhalb von kurzen Fristen das Volksbegehren zu behandeln, das mit Beteiligung der Promotoren im Parlament zum Thema gemacht wird und eine Debatte auslösen wird. Vorzeitig abgebrochen wurde die Sammlung der Unterschriften, weil der Gesetzentwurf auf diese Weise noch vor dem Herbst behandelt werden muss, da es dann nur noch um das Haushaltsgesetz gehen wird.

- Immerhin besteht die Möglichkeit eines Kompromisses, mit dem das Referendum vorerst vor der Bedeutungslosigkeit gerettet werden kann. Es würde zumindest auch im Sinne der Doktrinäre Sinn machen, die Höhe des Quorums an die Wahlbeteiligung zu koppeln. Bei einem Quorum von 32 %, entsprechend der Wahlbeteiligung von 64 % bei den letzten Wahlen, wäre es zumindest gewagt, zum Boykott aufzurufen, um die Abstimmung mit Nichtbeteiligung gewinnen zu wollen. Damit würde dann eher wieder eine Debatte über den Gegenstand eines Referendums stattfinden und wäre deshalb auch wieder eine höhere Beteiligung zu erwarten.

-

Weitere Artikel zum Thema

Politik | La consultazioneI referendum non raggiungono il quorum

Politik | ReferendumJobs Act, Kündigung, Einbürgerung

Gesellschaft | ReferendumDie Chance zur Mitbestimmung nutzen

Nicht Quorum oder Referendum…

Nicht Quorum oder Referendum sind abzuschaffen, die Politik ist abzuschaffen, sie hat es versemmelt, ergo ist sie zur Verantwortung zu ziehen.

Antwort auf Nicht Quorum oder Referendum… von Josef Ruffa

Und durch was zu ersetzen?…

Und durch was zu ersetzen? Durch Anarchie? Ein bolschewistisches Rätesystem? Einen Führerstaat? Eine Monarchie?... Was hätten Sie als Alternative im Angebot.

Ein Hoch auf das Quorum!

Ein Hoch auf das Quorum!

Non credo in cambiamenti in…

Non credo in cambiamenti in tempi brevi, per cambiare le regole del referendum abrogativo, fissate dall’articolo 75 della Carta, serve una riforma costituzionale con i tempi lunghi della doppia lettura e sarà difficile che avvenga in questa legislatura.

Ci sono varie proposte, sia della maggioranza che dei partiti di opposizione per modificare la materia:

aumentare il numero delle firme da 500.000 a un milione, cancellare la raccolta digitale delle firme per tornare alla raccolta cartacea, un altro intervento potrebbe riguardare la fase di verifica dell’ammissibilità dei quesiti da parte della Corte costituzionale, prevedendo un passaggio precedente all’avvio della raccolta firme, oltre alle verifiche successive già previste, abbassare nel contempo dell’aumento delle firme il quorum alla metà dei votanti delle ultime elezioni politiche.

Dopo il fallimento degli ultimi referendum abrogativi, molti esperti in materia hanno espresso la loro opinione in materia, tra questi mi è piaciuto di più quello del Giurista e ex Giudice della Corte Costituzionale Sabino Cassese sul Corriere „Il quorum e la difesa del sistema“:

Come e perché i votanti sono diminuiti. Ma non sempre la scarsa partecipazione al voto è un sintomo del precario stato di salute della democrazia

Perché nel 1946, al referendum sulla scelta tra monarchia e repubblica, si recò alle urne l'89 per cento degli elettori, mentre ora i votanti sono stati, in Italia, poco più del 30 per cento? Dobbiamo preoccuparci perché meno di un terzo degli elettori è andato a votare, non facendo così raggiungere il quorum? Dobbiamo quindi darci da fare per modificare l’articolo 75 della Costituzione, secondo il quale la proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi?

Tento di rispondere a queste domande, che stanno suscitando in molti vive preoccupazioni sullo stato di salute della democrazia italiana.

Una prima possibile spiegazione del basso numero di votanti può forse trovarsi nel fatto che la maggior parte della popolazione è convinta della bontà della Repubblica parlamentare e ritiene che decisioni del tipo di quelle proposte vadano prese, dopo accurato dibattito, dalle persone che essa ha inviato in Parlamento. Insomma, la scarsa presenza degli elettori può rappresentare un invito ai parlamentari a fare il proprio mestiere, senza scaricarlo sui cittadini. Se questa interpretazione fosse corretta, non ci si dovrebbe preoccupare, perché la scarsa affluenza alle urne sarebbe prova non di apatia politica, ma sia della fiducia popolare nei propri rappresentanti, sia di adesione alla Costituzione.

Infatti per la Costituzione il referendum nasce come uno strumento limitato: serve solo ad abrogare, non a deliberare; è escluso per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto e di autorizzazione a ratificare trattati internazionali; è sottoposto a un giudizio preliminare di ammissibilità della Corte costituzionale.

Una seconda possibile spiegazione: dopo 77 referendum proposti in 79 anni di vita repubblicana, può anche darsi che l’elettorato sia stanco di dover dare risposte e dia, quindi, un giudizio negativo ai proponenti, non recandosi a votare.

C'è poi una possibile terza spiegazione, che riguarda i quesiti proposti e le motivazioni dei proponenti: che questi ultimi vogliano ottenere con il referendum altri scopi, diversi dall’approvazione di specifiche norme. Per esempio, in questo e in altri casi, quello di ottenere un plebiscito per o contro il governo, oppure quello di fare le prove per la ricerca di terreni di accordo tra parti politiche divise. Anche in questo caso, la scarsa affluenza alle urne avrebbe un significato positivo, perché la richiesta referendaria sarebbe nascosta o insincera, servirebbe non ad abrogare una norma di legge, ma a sostenere, contribuire a formare o contrastare una maggioranza di governo. Quindi, il risultato andrebbe valutato positivamente, come prova di maturità di un elettorato non disposto a dare un sovrappiù di significato al quesito referendario. In questo caso, contribuire al mancato raggiungimento del quorum significherebbe anche un invito ai proponenti a non nascondere dietro a un referendum il proprio vuoto programmatico, a cercare di raggiungere una maggioranza o a contrastarla, con i mezzi normali della competizione politica: studio e prospettazione di programmi e raccolta di consensi su di essi.

La quarta spiegazione è quella più semplice e consiste nella possibilità che una maggioranza dei votanti dia un giudizio negativo dei quesiti posti, talmente negativo da non meritare neppure la partecipazione al voto: è il caso di quesiti minuti, relativi a commi di legge, o su leggi troppo recenti per poterne valutare l’efficacia. Anche su questo comportamento è difficile esprimere un giudizio negativo.

Da ultimo, perché il quorum, e perché solo per i referendum abrogativi e non per quelli confermativi? Gli autori della Costituzione erano preoccupati che una minoranza di votanti, nel referendum, potesse incidere, abrogandola, su una legge approvata dalla maggioranza dei parlamentari. Così si sarebbe potuto verificare un conflitto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, perché una minoranza dei votanti avrebbe smentito leggi approvate da una maggioranza di parlamentari. Per evitare questo corto circuito si stabilì che dovesse partecipare alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (il cosiddetto quorum). Ma, se questo è il motivo della inclusione del quorum nella Costituzione, è evidente che non si può abbassarlo, come alcuni propongono, perché in tal modo si ferisce l’impianto parlamentare della Repubblica.

Se le ipotesi che ho esposto sono corrette, le lezioni da trarne sono le seguenti: che i quesiti proposti alla votazione popolare riguardino temi importanti, rilevanti per tutta la collettività, maturati nel dibattito e nelle coscienze; che i proponenti si prefiggano un solo obiettivo, quello configurato nella domanda sottoposta al referendum, senza caricarlo di altri significati o scopi; che si conservi il quorum maggioritario perché questo serve alla difesa del sistema parlamentare.

Antwort auf Non credo in cambiamenti in… von Alessandro Stenico

Una domanda. Secondo Lei la…

Una domanda. Secondo Lei la maggioranza dei parlamentari rispecchia la maggioranza dei voti espressi? Io ne dubito.

Antwort auf Una domanda. Secondo Lei la… von Manfred Gasser

Ci sono diversi fattori che…

Ci sono diversi fattori che possono portare a discrepanze, come sistemi elettorali non proporzionali o soglie di sbarramento, o coalizioni, ma comunque rispetta per la gran parte la maggioranza dei voti espressi.

Antwort auf Ci sono diversi fattori che… von Alessandro Stenico

Di questi fattore ho sentito…

Di questi fattore ho sentito parlare, per quello che chiedo.

La coalizione ha preso piú del 50% dei voti? Non penso proprio.

O meglio ancora, ha preso il 50% dei aventi diritto al voto?

O questi conti valgono solo per i referendum?

Antwort auf Di questi fattore ho sentito… von Manfred Gasser

Per ottenere la maggioranza…

Per ottenere la maggioranza in Parlamento, un partito o una coalizione di partiti deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti, che corrisponde alla metà più uno dei seggi disponibili. Nel caso della Camera dei Deputati, con 400 seggi, servono almeno 201 voti.

Per ottenere la maggioranza in Senato, è necessario avere la metà più uno dei senatori presenti, o, in alcuni casi, la maggioranza assoluta dei componenti dell’aula. Il numero esatto di voti necessari varia in base al numero di senatori presenti e al tipo di votazione.

Solange es die sog…

Solange es die sog. parlamentarische Demokratie gibt, in der die Bürger die Volksvertreter legitimieren in deren Namen Entscheidungen zu treffen, solange sehe ich die direkte Demokratie und diese sogar noch ohne Quorum problematisch.

Denn wieso soll ich zu einem Volksentscheid hingehen, wenn ich doch Volksvertreter gewählt habe es in meinem Namen zu tun und ich denen ggf. besser zutraue Entscheidungen zu treffen als den Bürgern direkt. Das Argument man möge halt hingehen, wenn man mitentscheiden will, sticht hier nicht, solange das System gewählte Volksvertreter vorsieht, denen ich die Entscheidung überlassen möchte.

Deshalb müsste das ganze System der indirekten Demokratie über Volksvertreter abgeschafft und durch eines mit ausschließlich direktdemokratischer Entscheidungsfindung ersetzt werden.

Alles andere ist nicht Fisch und nicht Fleisch und bloß Stückwerk.

Das System mit politischen Parteien ist mMn eh überholt. Es geht nur mehr darum Wohltaten zu verteilen um Stimmen zu „kaufen“ , viele Entscheidungen werden nicht daran ausgerichtet dass sie dem Wohl der Bürger dienen, sondern haben den ausschließlichen Zweck der jeweiligen politischen Partei und deren Vertretern das Überleben und die Regierungsmacht zu sichern. Da werden Wohltaten verteilt die niemals erwirtschaftet wurden und Schulden gemacht die den kommenden Generationen aufgebürdet werden um „Wahlgeschenke“ zu ermöglichen.

Vor allem der Umgang mit unserem Steuergeld ist undurchsichtig, intransparent (versickert irgendwie) und gehört deshalb dem Volkentscheid zugeführt.

Darum braucht es ein System in dem GRUNDSÄTZLICH das Volk die Entscheidungen trifft. Dann kann auch das Quorum entfallen.

Antwort auf Solange es die sog… von Milo Tschurtsch

Vor einem System in dem das…

Vor einem System in dem das Volk allein direktdemokratisch Entscheidungen trifft graut mir. Ich möchte jedenfalls in keinem solchen Staat leben. Da ist mir jede fehlerbehaftete, ineffiziente, schwerfällige, von mir aus auch lobbyverseuchte indirekte Demokratie lieber.

Antwort auf Vor einem System in dem das… von Cicero

Das System in der Schweiz…

Das System in der Schweiz wäre schon super. Glaube nicht dass es den Bürger dort „graut“.

Zudem wird das Demokratieverständnis durch ein ausgebautes Subsidiaritätsprinzip gestärkt.

Wenn der Mensch das Gefühl hat er kann eh nichts ändern, bzw. wenn Entscheidungen an immer übergeordnetere Institutionen (Eu, Staat) verlagert werden verliert der Mensch das Interesse und wendet sich von der Politik ab.

Es braucht eine klare Trennung zwischen direkter und repräsentativer Demokratie bzw. wer jeweils für was zuständig ist.

Antwort auf Das System in der Schweiz… von Milo Tschurtsch

Die Schweiz kommt aus einer…

Die Schweiz kommt aus einer viel, viel längeren Tradition der direkten Demokratie und vor allem aus einer viel längeren Tradition des „Kompromissfindens“ (siehe Proporzregierung) und „Verlieren Können“. Bei uns zweifle ich daran, dass vor allem bei engen Entscheidungen, sich die jeweils unterlegene Seite dem Votum fügt. Jedes Land hat seine demokratiepolitische Tradition. Angelsächsische Länder kommen vom klassischen Mehrheitswahlrecht, bei dem vor allem die Person im Mittelpunkt steht und weniger die Partei, die Schweiz hat ihren Mix aus repräsentativer und direkter Demokratie, Frankreich sein stark zentralistisches Präsidialsystem und bei uns gibt es eben eine repräsentative Demokratie die vor allem von Parteien getragen wird. Ich finde dieses System nicht das Allerschlechteste und würde nicht zu viel daran rumdoktern.

Antwort auf Die Schweiz kommt aus einer… von Cicero

Sehr richtig beschrieben und…

Sehr richtig beschrieben und wer mittelfristig an dem jeweilig gelebten demokratischen Procedere etwas ändern will braucht einen klaren Plan und auch eine Mehrheit mit dem gleichen demokratischen Verständnis und zu guter letzt einen langen Atem. Pures Bekunden welche als Absichtserklärung im Alltag versandet ermüdet die Demokratie.

Antwort auf Solange es die sog… von Milo Tschurtsch

Und Sie glauben das Volk…

Und Sie glauben das Volk wird sich selber Steuern erhöhen und Renten kürzen, um die nächsten Generationen nicht zu belasten?

Bei politischen Wahlen…

Bei politischen Wahlen sollte man Personen wählen können und nicht Parteien wählen müssen (Senat: friss Vogel oder stirb, Parlament nicht viel besser). Bei Referenden sollten entweder nur bestimmte, generelle Fragen zugelassen werden oder die notwendigen Unterstützungsunterschriften deutlich erhöht werden. Dann würde ich eine Abschaffung des Quorums für sinnvoll finden.

Antwort auf Bei politischen Wahlen… von Robert Hölzl

Knallhartes…

Knallhartes Mehrheitswahlrecht wie in angelsächsischen Ländern? Ich glaube da würde bei uns das große Heulen losgehen.

Sie scheinen nicht gelesen…

Sie scheinen nicht gelesen oder verstanden haben, was ich geschrieben habe. Ich bin unter bestimmten Bedingungen für die Abschaffung des Quorums. Wenn die Hürden für ein Referendum hoch genug sind, dann sollen die entscheiden, die zur Wahl gehen.