Nie wieder!?

-

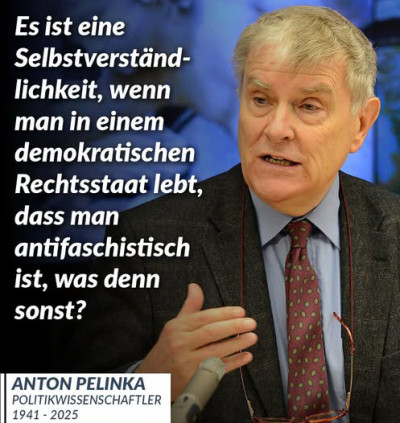

„Es ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man in einem demokratischen Rechtsstaat lebt, dass man antifaschistisch ist – was denn sonst?“, meinte der Politikwissenschaftler Anton Pelinka (1941–2025). Die Feststellung des vor wenigen Tagen verstorbenen Gelehrten – hier ein Nachruf von Günther Pallaver –, zieht derzeit durch die sozialen Medien und überzeugt durch ihre Klarheit.

Pelinka war von 1975 bis 2006 ordentlicher Universitätsprofessor an der Universität Innsbruck und baute dort das Institut für Politikwissenschaft mit auf. Unzählige Südtiroler Studierende haben bei ihm Prüfungen abgelegt, auch der Tiroler Historiker Gerald Steinacher besuchte Vorlesungen bei ihm. „Ja, Pelinka war einer meiner Betreuer; ich habe einige Lehrveranstaltungen bei ihm besucht“, erinnert sich Steinacher.

Aber vieles an diesen Ankündigungen ist noch unklar; man wird sehen, wie sich dies praktisch auswirkt.

-

„start.klar. im UFO Bruneck“

Am 22.10. findet „start.klar. im UFO Bruneck“ statt. Das Thema lautet „Demokratie in Gefahr | Was macht den Rechtsextremismus so verführerisch?“. Zu Gast bei Moderator Markus Lobis sind die Wiener Politologin und Extremismusexpertin Natascha Strobl und der Sozialpädagoge und OstWestClub-Macher Thomas Kobler aus Meran. Der Livestream des start.klar.-Abends wird auf SALTO übertragen.

-

SALTO hat aus aktuellem Anlass bei Gerald Steinacher – er ist seit 2011 Universitätsprofessor für Europäische Geschichte an der University of Nebraska–Lincoln (USA) –, nachgefragt, wie er – nach der jüngsten Einstufung der Antifa als Terrororganisation durch US-Präsident Donald Trump – die Situation in den Vereinigten Staaten wahrnimmt. „Die Ankündigung, die lose Bewegung ‚Antifa‘ als Terrororganisation einzustufen, ist meiner Meinung nach in erster Linie politisch motiviert. Sie richtet sich vor allem an die eigene Wählerschaft – insbesondere an Hardcore-MAGA-Unterstützer – und macht den weltanschaulichen ‚Gegner‘ vermeintlich greifbarer. Aber vieles an diesen Ankündigungen ist noch unklar; man wird sehen, wie sich dies praktisch auswirkt.“ Aus demokratiepolitischer Sicht sieht Steinacher es „jedenfalls höchst bedenklich, wenn Antifaschismus pauschal und unscharf als ‚Terrorismus‘ diffamiert“ werde, denn „die Demokratien nach 1945 waren dem antifaschistischen Grundkonsens des ‚Nie wieder!‘ verpflichtet – des Nie wieder Faschismus!“.

Historisch gesehen war die Lage in Südtirol komplex. Man konnte Antifaschist und gleichzeitig Nationalsozialist sein.

Und wie blickt Gerald Steinacher auf den Antifaschismus – historisch und aktuell – in Südtirol, wo er über ein Jahrzehnt als Archivar und Zeithistoriker im Südtiroler Landesarchiv in Bozen tätig war? „Historisch gesehen war die Lage in Südtirol komplex. Man konnte Antifaschist und gleichzeitig Nationalsozialist sein“, legt Steinacher dar. „Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, wird im zeitgeschichtlichen Kontext verständlich. Viele Südtirolerinnen und Südtiroler lehnten den italienischen Faschismus ab, unterstützten jedoch den deutschen Nationalsozialismus – und umgekehrt.“ Gerald Steinacher: Universitätsprofessor für Europäische Geschichte an der University of Nebraska–Lincoln Foto: Privat

Gerald Steinacher: Universitätsprofessor für Europäische Geschichte an der University of Nebraska–Lincoln Foto: PrivatSteinacher publizierte während seiner Jahre in Bozen zur Geschichte Südtirols unter NS-Besatzung zwischen 1943 und 1945, zu Nazis auf der Flucht durch Südtirol nach 1945, zum Abessinienkrieg sowie zur Architektur des italienischen Faschismus. Die komplexe Geschichte des Antifaschismus in Südtirol erklärt der Professor für Zeitgeschichte folgendermaßen: „Entscheidend waren dabei ethnische Konflikte sowie die Spaltung der Gesellschaft entlang der Sprachgruppen. Der Nationalsozialismus wurde von vielen als ‚deutsch‘ wahrgenommen, also als Teil der eigenen kulturellen Identität. Auf italienischer Seite in der Grenzprovinz wiederum existierte eine starke Identifikation mit dem Mussolini-Faschismus, der als italienisch-nationale Bewegung angesehen wurde. Diese national-ethnischen Zugehörigkeiten überlagerten für viele die eigentliche Frage nach Demokratie oder Menschenrechten.“

All das mache die Geschichte des Antifaschismus laut dem Historiker „in Südtirol besonders komplex und ambivalent“. Passend dazu bringt er ein Zitat des Südtiroler Journalisten Claus Gatterer (1924–1984) ins Spiel. Dieser schrieb:

Der Faschismus war menschlicher, korrumpierter und gerade in den menschlichen Unwägbarkeiten leichter berechenbar – aber er sprach italienisch, er war ‚fremd‘. Der Nazismus war wohl brutaler, unmenschlicher – doch redete er immerhin deutsch. Für viele ‚gehörte er zu uns‘, weil er unsere Sprache sprach.

Und wann nahm der Antifaschismus in Südtirol seinen Anfang? Nachweislich zwei Jahre vor Gatterers Geburtsjahr findet sich am 18. Oktober 1922 eine erste Verschriftlichung des Wortes Antifaschismus in den Bozner Nachrichten. Im Artikel Faschistensiege bei Gemeindewahlen schreibt das Blatt damals: „Die Gemeindewahlen im Bezirk Rovigo (südlich von Venedig), die am Sonntag stattfanden, gingen diesmal im Zeichen des Kampfes zwischen Faschismus und Antifaschismus vor sich. Die Popolari und Sozialisten hätten sich zu einem antifaschistischen Block geformt“, heißt es darin. Und weiter: „Von den 63 Gemeinden des Bezirks eroberten die Faschisten bei der Wahl in 60 Gemeinden die Dreifünftelmehrheit.“Nur zehn Tage nach dieser Lokalmeldung aus Bozen, am 28. Oktober 1922, erreichten faschistische Truppen die Umgebung von Rom, und am 29. Oktober beauftragte König Viktor Emanuel III. Benito Mussolini mit der Regierungsbildung. Die faschistische Herrschaft in Italien begann. Fuß gefasst hatte sie jedoch schon viele Monate vorher – unter anderem auch in Südtirol. Bereits am 24. April 1921 war der Lehrer Franz Innerhofer in Bozen von italienischen Faschisten ermordet worden. Zum Antifaschismus in diesen Jahren weiß man in Südtirol wenig. Ein Großteil der den lokalen Antifaschisten zugeordneten Straftaten wartet im Staatsarchiv noch auf Aufarbeitung.

Was ist nun aber eigentlich Antifaschismus heutzutage? „Unter Antifaschismus werde kein geschlossenes Theorem verstanden, sondern der praktische Ausdruck einer vielschichtigen politischen Bewegung“, schreibt der Antifaschismus-Experte und Historiker Ulrich Schneider. Antifaschismus orientiere sich „an den Erfahrungen mit der Wirklichkeit und den historischen Verbrechen“. Und das nicht nur in Deutschland, Österreich und Italien, „sondern auch in anderen Ländern, in denen faschistische Regime an der Macht waren.“

Dass die nun von Trump ins Visier genommene Antifa eigentlich „keine feste Organisation“ ist, sondern vielmehr „ein Sammelbegriff für spontane, mehr oder weniger lokal vernetzte Gruppen“, die sich einer „bestimmten antifaschistischen Grundhaltung“ verschrieben haben, unterstreicht auch Gerald Steinacher: „Wie sich eine solche, schwer greifbare Bewegung juristisch überhaupt als Organisation einstufen ließe, bleibt fraglich. Wiederholt zitierte Vandalismusakte, die von der US-Regierung mit ‚Antifa‘ in Verbindung gebracht werden, können zudem bereits mit den bestehenden Gesetzen geahndet werden.“SALTO change im Oktober„Die Demokratie und die Gefahr von rechts“ lautet das Thema von SALTO change im Oktober:

Alle Artikel der Reihe SALTO change findet ihr unter www.salto.bz/change

Wenn ihr Ideen für weitere SALTO-change-Themen habt, schickt uns eure Vorschläge und Anregungen an [email protected].

Weitere Artikel zum Thema

Kultur | GedenktagAntifaschistische Nudeln

Kultur | Gedenktag(e)Blumiger Antifaschismus

Bücher | Salto GesprächViva l'antifascismo!

Antwort auf Sie verstehen es in der Tat… von Milo Tschurtsch

Greife aus Tschurtschens…

Greife aus Tschurtschens Sermon einen Begriff heraus, den er abwertend einsetzt: Kollektivismus. Das ist ein alter Kampfbegriff der Rechtskonservativen – das Schreckgespenst, das immer dann hervorgeholt wird, wenn jemand vorschlägt, dass Menschen vielleicht gemeinsam über ihre Lebensbedingungen entscheiden sollten. Der Begriff wird hier so benutzt, als wäre jedes Denken über das eigene Ego hinaus schon ein Schritt Richtung Gulag. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall: Linke und progressive Politik setzt auf kollektive Verantwortung in demokratischen Prozessen – auf Aushandlung, Beteiligung und einen Staat, der Regeln schafft, um Freiheit für alle zu ermöglichen, nicht nur für die Lautesten und Reichsten.

Wer „Kollektivismus“ als Schimpfwort benutzt, zeigt meist nur, dass er jede Form von Solidarität oder gemeinsamer Gestaltung mit Bevormundung verwechselt. Ironischerweise sind es gerade die, die so laut vor „Kollektivismus“ warnen, die am liebsten autoritäre Führer hätten, die ihnen sagen, wer dazugehört und wer nicht. Das ist kein Plädoyer für Freiheit – das ist das alte Lied vom rechten Diktat, nur in neuer Verpackung.

Antwort auf Greife aus Tschurtschens… von Markus Lobis

"– das ist das alte Lied vom…

„– das ist das alte Lied vom rechten Diktat, nur in neuer Verpackung.“

In der Tat.

Denn dass unter dem Kollektivismus der Regime die ich genannt hatte, jene Formen zu verstehen seien, die sich eindeutig gegen die von der Verfassung und den Menschenrechten gewährten Rechte für das Individuum (die hoffentlich wohl nicht anzuzweifeln sind), richten, versteht sich doch von selbst. Diese müssen immer wieder verteidigt werden.

Beispiele:

Stichwort: Verfügungsgewalt des Kollektivs über die körperliche Selbstbestimmung der Menschen (Corona-Impfpflicht und andere totalitäre Auswüchse, Wehrpflicht an der Waffe = ggf. für das Kollektiv mit dem Leben einstehen .

Stichwort: Sozialismus a la DDR : Das Vermögen das sich Individuen erarbeiten als kollektives Vermögen erklären bzw. so lange umverteilen bis keiner mehr etwas hat (Staatspleite).

Der Gegenentwurf wäre freie Marktwirtschaft wo jeder eine Chance bekommt sich etwas aufzubauen, die er durch Selbstinitiative nutzen kann wenn er will und halt nicht am Wohlstand teilhaben kann wenn er sie willentlich nicht nutzt. (Dass es dabei nicht um die geht, die sie aus verschiedenen Gründen nicht nutzen können, versteht sich von selbst).

Dass die gegenwärtigen Tendenzen weg von Marktwirtschaft und hin zu Sozialismus gehen, die letztendlich zu Wohlstandsverlust führen (wie alle sozialistischen Projekte weil systemimmanent, gezeigt haben) ist meine Kritik.

Das Kollektiv darf sich NIE über die von der Verfassung und den Menschenrechten gewährten Rechte des Individuums erheben, wie es ALLEN totalitären Systemen immanent ist und die Tendenzen dazu müssen aufgezeigt und überwunden werden. Darum geht es und nicht um Solidarität (die übrigens auch nur solange wirkt, solange die Mittel dafür von jemanden generiert werden).

Aber wie dem auch sei. Die Vorstellungen von Gesellschaft sind eben unterschiedlich und man kann diese gerne auf verschiedene Art promoten. Dann wird man ja sehen was der Wähler entscheidet.

Aber das Wählervotum anzuerkennen ist für manche schwierig, wie man sieht, wenn es nicht ins Weltbild passt, weil die totale Haltung der linken Gesinnung immanent ist, die keine andere Deutung zulässt, was auch die Erklärung für die aggressiven und in Teilen gewalttätigen Durchsetzungsversuche sind.

Lesen Sie Ayn Rand .

Antwort auf "– das ist das alte Lied vom… von Milo Tschurtsch

Ehrlich jetzt? Sie schreiben…

Ehrlich jetzt? Sie schreiben im selben Kommentar „Wählervotum anerkennen“, und kurz darauf „Lesen Sie Ayn Rand“?

Bis jetzt dachte ich, Sie sind seit Corona einfach nur etwas verpeilt, aber wenn Sie wirklich Ayn Rand’s Obiektivismus als Ziel einer besseren Gesellschaft sehen, dann bin ich definitiv raus.

Antwort auf Ehrlich jetzt? Sie schreiben… von Manfred Gasser

Natürlich polarisiert Ayn…

Natürlich polarisiert Ayn Rand gewaltig und erzeugt enormen Widerspruch für ihre oft radikalen Thesen.

Aber man kann sich bei ihr vieles raussuchen und vieles ablehnen. Ihre Gesamtphilosophie muss man nicht akzeptieren, aber bedeutende Teile davon haben v.a. die Politik Amerikas beeinflusst und tun es noch.

Ich bezog mich lediglich auf den Teil über den Kollektivismus, der angesprochen wurde und worauf ich geantwortet hatte. Viele ihrer anderen Thesen lehne ich hingegen ab.

https://skynetblog.de/ayn-rand-ueber-kollektivismus-und-herrschaft-durc…

Antwort auf Ehrlich jetzt? Sie schreiben… von Manfred Gasser

Stichwort "Corona" und …

Stichwort „Corona“ und „verpeilt“,

Sie unterschätzen die Folgen dieser Erfahrung von totalitärem Verhalten des Staates auf die Bürger und verkennen die Auswirkugen.

Dieser Artikel zeigt das auf, leider unter der Bezahlschranke.

Aber das Intro fasst bereits zusammen worum es geht :

https://www.cicero.de/kultur/versohnung-der-post-corona-gesellschaft-sc…

Antwort auf Greife aus Tschurtschens… von Markus Lobis

Kollektivismus kann positiv…

Kollektivismus kann positiv sein, so wie ihn Markus Lobis romantisch schildert, er kann aber auch extrem negativ sein, wenn man an den kommunistischen Zwangskollektivismus denkt. Der Begriff „Kollektivismus“ ist unschuldig, aber nicht dass, was unter diesem Schlagwort angerichtet wurde. Ich war oft genug in der DDR, um mit eine Vorstellung vom Kollektivismus nach SED-Verständnis zu machen. Ich glaube kaum, dass Markus Lobis diese Zustände als paradiesisch empfinden kann.

Antwort auf "Was ist Antifaschismus… von Milo Tschurtsch

Schon bei "greift zu kurz"…

Schon bei „greift zu kurz“ war klar, dass Sie die Maßnahmen zum Versuch die Pandemie einzudämmen ins Spiel bringen würden, auch wenn Sie es diesmal mit Metaphern und Umschreibungen versuchen. Gegen Psychosen kann man etwas unternehmen.

Seitennummerierung