Perché il popolo non capisce l’arte contemporanea?

Il recente caso dell’opera d’arte eliminata dalle addette alla pulizia del Museion come fosse spazzatura l’ha dimostrato ancora una volta: il popolo non capisce l’arte contemporanea e - non capendola - tende a disprezzarla. Alla fine la ritiene un inutile (e costoso) balocco per pochi “iniziati”. Eroe del popolo è dunque il ragionier Fantozzi quando grida “La corazzata Потёмкин è una cagata pazzesca!”.

Spiegare da dove nasca questa incomprensione è meno facile di quanto sembri, ma vorrei ugualmente provarci nel modo più diretto (e irriverente) possibile. Per farlo occorre in primo luogo chiedersi qual è l’orizzonte di attesa del popolo riguardo alle opere d’arte. Solo così, infatti, diventa comprensibile perché il popolo non può capire l’arte contemporanea. Unica avvertenza: se dico “popolo” semplifico ed estremizzo il mio personale snobismo (ciò non significa che non sia un po' snob, anche se non sono così snob come potrebbe credere chi leggerà questo mio articolo).

Che cosa si aspetta il popolo da un’opera d’arte?

Il popolo pretende che un’opera d’arte sia comprensibile in base ad una pre-comprensione dell’artisticità formatasi approssimativamente tra la fine del medioevo e la nascita delle cosiddette avanguardie storiche (diciamo dalla fine del 1300 all’inizio del 1900). Per farla breve (e limitandoci alla “pittura”), secondo il popolo un’opera d’arte è un oggetto circoscritto, di forma rettangolare o quadrata, posto dentro una cornice. In questo modo abbiamo un “quadro” che, all’occorrenza, può essere appeso al muro di una chiesa o nel tinello di casa. Ovviamente il contenuto del quadro deve in qualche modo riprodurre qualcosa di altrettanto comprensibile e il criterio prevalente di apprezzamento, in base al quale ciò che è riprodotto può essere definito “riuscito” o “non riuscito”, dipende dal grado di verosimiglianza con quello che viene riprodotto. Se l’operazione è giudicata soddisfacente, il popolo esprime il suo giudizio propriamente di valore: bello, non tanto bello, brutto. Talvolta il riconoscimento della bellezza si accentua, e allora il popolo si emoziona. Forti emozioni sono provate dal popolo alle mostre degli impressionisti (riconoscibili dalle lunghe file agli ingressi dei musei che le ospitano). Dopo l’impressionismo, la cultura artistica del popolo in genere si arresta (già un artista come Picasso, per dire, viene avvertito come ostico e non è capito da tutti).

Quando si è rotto il paradigma della rappresentazione?

L’arte contemporanea nasce proprio quando la pre-comprensione dell’artisticità viene messa in questione. Le cosiddette avanguardie storiche (cubismo, futurismo, espressionismo, dadaismo…) propongono una sorta di abbandono della funzione riproduttiva dell’arte per sottolineare al contrario il processo creativo in se stesso. Ciò che gli artisti cominciano a fare non è, insomma, la semplice riproduzione di “ciò che sta là fuori”, ma evidenziano o come la realtà viene percepita soggettivamente dall’artista, oppure semplicemente gli strumenti e i processi del proprio operare. La massima evoluzione di questa tendenza si ha con l’astrattismo, l’informale e con altre correnti artistiche più recenti. Nella prima fase di tale evoluzione, i “quadri” diventano pure superfici di segni e colori, impronte di gesti, tracce che non rimandano a niente: solo a se stesse. In questo momento, davanti a simili opere, il popolo è perduto.

Il gioco infinito dei segni

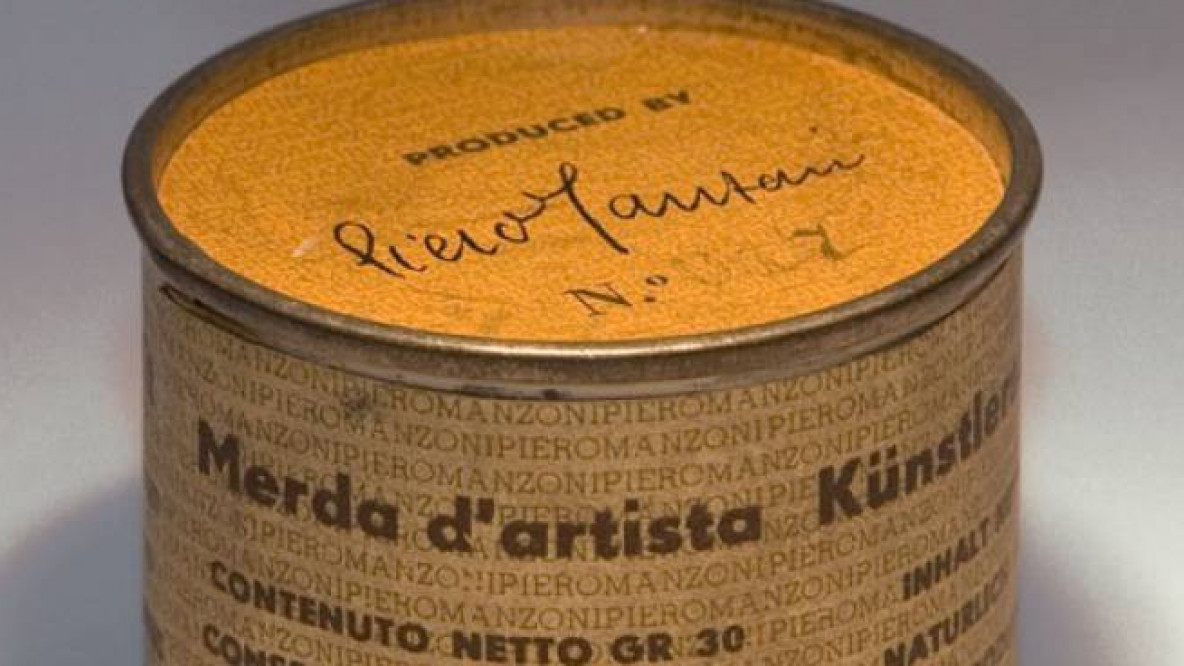

Una volta liberatasi dal giogo della rappresentazione, l’arte contemporanea procede poi in ogni direzione possibile e, in breve, ogni oggetto (anche il più comune e persino repellente, come una lattina di birra o il secchio della spazzatura che sta sotto al lavandino) può essere investito di una qualche “funzione estetica”. Il discrimine tra ciò che è arte e ciò che non lo è – QUESTA E' LA COSA CHE DEVE ESSERE AFFERRATA – non inerisce più necessariamente le fattezze dell’oggetto stesso, ma può e anzi deve essere individuato nel gioco complesso che si instaura tra la volontà espressiva del facitore e gli spazi culturali che sono preposti a veicolarne i contenuti espressivi. In pratica: basta che una galleria o un museo decidano di esporre quello che un artista propone loro (secondo criteri che non posso adesso spiegare) e quella “cosa” (non importa cosa sia, ripeto, giacché può essere letteralmente TUTTO) “diventa” un’opera d’arte. È il gioco infinito dei segni e dell’infinita interpretazione degli stessi. Un gioco, evidentemente, al quale non tutti sanno giocare.

Come ci si comporta davanti a una rivoluzione del genere?

Gli atteggiamenti possibili sono due (ovviamente estremizzo). O si capisce il motivo profondo della rivoluzione anti-rappresentativa (ma non è una cosa intuitiva, e dunque bisogna un po' studiare per farlo) e se ne accettano le conseguenze, oppure si torna nel recinto dell’arte rappresentativa e ci si mette di nuovo in fila per godersi i girasoli di Van Gogh (che però, quando era vivo, non vendeva quasi nulla perché i suoi dipinti erano considerati a loro volta poco comprensibili). Il guaio, se di guaio si vuol parlare, è che chi ama i girasoli e odia, per esempio, la “Calamita cosmica” (opera di Gino De Dominicis), è intimamente convinto che solo i girasoli siano arte, e per questo si arrabbia molto quando sente, altro esempio, che la “merda d’artista” di Piero Manzoni può essere venduta a migliaia di euro al barattolo. Dunque non ci sta e pretende che la merda sia chiamata merda, non arte.

Riuscirà mai il popolo a capire l’arte contemporanea?

La risposta è no. Il gusto medio del popolo è un gusto, per l’appunto, “medio”, quindi abbastanza “di merda” e (paradossalmente) non può arrivare a capire che la merda di Manzoni (pur essendo sicuramente “anche” merda) non è “solo” merda. (Del tutto impossibile, poi, spiegare al popolo perché non tutte le merde possano finire in museo nonostante molte delle opere finite in un museo siano in realtà autentiche merde: ma qui si entra veramente nel difficile). Dalla merda di Manzoni il popolo continuerà ad aspettarsi sempre e solo che assomigli a un “quadro” di Renoir e – visto che palesemente non gli assomiglia – non potrà mai ammettere che si tratti di arte. Neppure di arte “diversa”, visto che i gusti del popolo sono dittatoriali e perciò propensi a ritenere che l’arte sia solo quella che ci si è abituati a riconoscere come tale. Quindi? Quindi bisogna avere pazienza e aspettare che i piccoli “incidenti” di percorso, come quello avvenuto al Museion, vengano dimenticati. Il popolo, del resto, anche se a volte finge il contrario, non dimostra un vero interesse neppure nei confronti dell’arte che sembrerebbe interessargli di più.

Leggendo l'articolo,

Leggendo l’articolo,

„In pratica: basta che una galleria o un museo decidano di esporre quello che un artista propone loro (secondo criteri che non posso adesso spiegare) e quella “cosa„ (non importa cosa sia, ripeto, giacché può essere letteralmente TUTTO) “diventa„ un’opera d’arte.“

non si può che constatare ciò che dice Sgarbi nella sua intervista al Corriere:

„Basta con questa direttrice. Guarda solo a se stessa e ai suoi pochi amici e si tengono in piedi a vicenda“.

Artisti e direttori di Musei d’arte contemporanea si tengono a galla a vicenda, fra l’altro a spese della collettività. Poi per carità, sarà anche vero che la collettività paga anche per la divisa da Schütze die Hans della val Passiria, solo che alla massa di baccani ignoranti (o popolo), la divisa piace o almeno la capiscono.

Antwort auf Leggendo l'articolo, von Mensch Ärgerdi…

Rientra nell'ambito proprio

Rientra nell’ambito proprio di una direzione museale la responsabilità di „scegliere“ cosa mostrare. Su questo non ci piove. A questo punto si può discutere se tra i compiti del Museion ci sia quello di solleticare o meno i gusti del „popolo“ (si sarà capito, spero, che il concetto di „popolo“ è volutamente provocatorio e andrebbe definito un po' meglio). Rimane comunque un punto fondamentale (al di là del fatto specifico, cioè della recente polemica sull’opera finita nella spazzatura). Il suddetto „popolo“ ha un livello di elevata prevenzione nei confronti dell’arte contemporanea nel suo complesso e non si tratta di un ostacolo superabile facilmente (il „popolo“, per esempio, non dimostra mai disponibilità a confrontarsi con proposte che allarghino la pre-comprensione della quale esso dispone: si aspetta cioè sempre e comunque i girasole di Van Gogh). Di Sgarbi non parlo perché generalmente ogni sua argomentazione è ad personam. Se se la prende con qualcuno, vuol dire che quel qualcuno non si è inginocchiato davanti a lui o non ha riconosciuto la sua (supposta) competenza in materia. Del resto, che Sgarbi sia un „critico d’arte importante e competente“ è per l’appunto una credenza popolare suffragata da una mitologia televisiva di basso rango.

Antwort auf Rientra nell'ambito proprio von Gabriele Di Luca

Peccato che la tua risposta

Peccato che la tua risposta su Sgarbi seppur garbata ricalchi il suo tenore usuale.

Il problema del Museion è che fraintende l’aspetto principale dell’arte cioè quello di essere fine a se stessa, con il suo compito, cioè quello di servire al popolo (e principalmente proprio quel popolo che tu intendi) come punto di incontro del popolo con essa. L’affitto per le torri d’avorio dove l’elite illuminata sull’arte contemporanea e gli artisti che vi operano possono snobbare e deridere i comuni plebei stupidi ed ignoranti lo paghi qualcun altro, non certo il popolo.

Antwort auf Peccato che la tua risposta von Mensch Ärgerdi…

Nessuno deride nessuno.

Nessuno deride nessuno. Secondo me sul Museion si stanno dicendo un mucchio di cazzate, e quelli che le dicono maggiormente sono anche quelli che nel Museion non ci hanno mai messo piede. Sensazione mia.

Antwort auf Nessuno deride nessuno. von Gabriele Di Luca

Come mai così elusivo?

Come mai così elusivo?

Habe die Abhandlung recht

Habe die Abhandlung recht genossen, weil in ihrer inneren Analyse sehr durchdrungen.

Natürlich ist das nicht alles was zur Zeitgenössischen Kunst zu sagen ist.

Vor allem dass das Wegräumen des Kunstwerks gleichzeitig ein Medienspektakel von NBC bis RT war und das Museion sich wahrscheinlich gerade überlegt wie sie die Publicity weiter ausschlachten könnten.

Neben der übermahlung des Kastillische Ecce Homo, man errinnert sich:

http://www.smosh.com/sites/default/files/bloguploads/botched-ecce-homo-…

Ist es wohl logisch die Aktionen des Wegmachers, der übermahlerin, selbst als Zeitgenössische Kunst anzuerkennen sind.

"il popolo non capisce l’arte

„il popolo non capisce l’arte contemporanea e - non capendola - tende a disprezzarla.“ Verissimo, triste e deprecabile, ma non più del fatto che l’arte contemporanea non capisca a sua volta il popolo e lo disprezzi. In tutte le epoche storiche agli artisti, a volte i maggiori del tempo, è successo di essere degli incompresi; ma oggi molti personaggi del settore - anche nel caso bolzanino - esibiscono una bella dose di snobismo e di spocchia, che certo non invitano „il popolo“, „la gggente“ ad avvicinarsi a certe manifestazioni artistiche.

Antwort auf "il popolo non capisce l’arte von Ferruccio Cumer

L'arte vada verso il popolo:

L’arte vada verso il popolo: la prossima volta le bottiglie siano piene e il titolo „Prego, servitevi“.

Antwort auf L'arte vada verso il popolo: von Gabriele Di Luca

Perché no? Contestualizzando

Perché no? Contestualizzando la cosa, sarebbe un accettabile esempio della corrente denominata „arte relazionale“... ;-)

E ora andate a spiegarlo al

E ora andate a spiegarlo al popolo... http://www.theguardian.com/global/shortcuts/2015/oct/27/modern-art-is-r…

Personalmente penso sia

Personalmente penso sia questione di cultura. Che è poi sinonimo in senso lato di conoscenza di ciò che c'è nel mondo. Più la cultura è povera più sarà difficile cogliere messaggi che vanno oltre la nostra diretta comprensione. La cultura „allena“ la propria sensibilità. La cultura mi spinge a rispettare l’altro, e anche la sua relativa opera d’arte. Questo non implica che tale opera sia apprezzata, ma almeno venga rispettata.

Antwort auf Personalmente penso sia von Massimo Mollica

vero; tuttavia questo non ha

vero; tuttavia questo non ha nulla a che fare con l’arte e con la critica d’arte, bensì con la tolleranza e il rispetto della cultura degli altri in senso generale

Siamo degli ignoranti.

Siamo degli ignoranti. Purtroppo anche buona parte di curatori lo sono, ma devono vivere del proprio mestiere, e quindi il dilemma è bello fitto.

Personalmente mi riservo di potermi esprimere su un’opera: dall’interessante fino all’ovvio e scontato.

Per me l’opera rimossa per sbaglio rientra fra l’ovvio e lo scontato, come lo sono tante altre che, seppur sollevano una questione (senza però andare oltre), consistono in un ragionamento che viene rappresentato in maniera scenografica tramite oggetti esistenti, semplicemente posizionandoli all’interno di uno spazio espositivo.

L’arte a mio avviso dev’essere un pochino più articolata e parlare all’osservatore, senza richiedere peraltro una spiegazione così puntuale come quella in questione.

E poi, come ha già scritto qualcuno, non capisco la reazione delle artiste; a mio avviso avrebbero dovuto pensare già a priori che una cosa del genere potesse avvenire, e che in fin dei conti sarebbe stato parte dell’opera.