Gesellschaft | Zeitgeschichte

Ebners Weihnachtsgeschenk

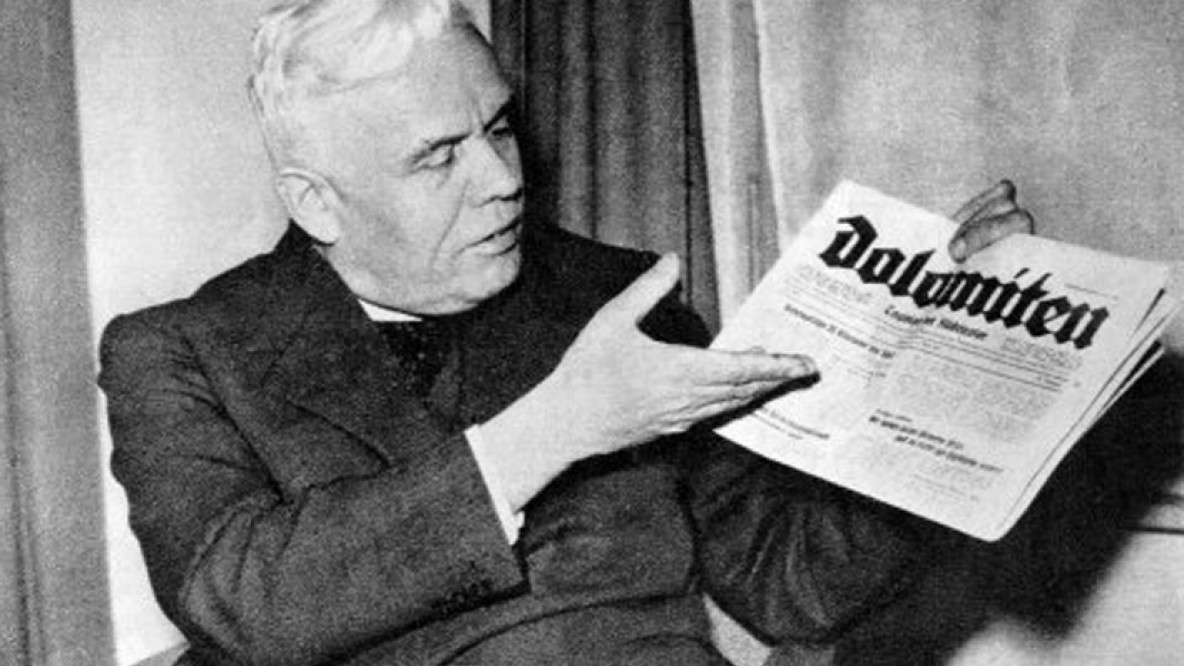

Foto: Landesarchiv Bozen

Die Beichte ist ein Sakrament, das meines Erachtens zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist. Es ist nämlich eine Wohltat, sich von Zeit zu Zeit der eigenen Unvollkommenheit zu stellen, Gott um Vergebung zu bitten und seine barmherzige Liebe zu erfahren. Dieser ehrliche Blick in den Spiegel zeigt mir immer wieder eindrucksvoll, wie sehr ich noch an mir arbeiten muss. Er stärkt den Realitätssinn, macht kritikfähiger und bewahrt vor Übermut.

In den ersten Jahrhunderten war es üblich, dass man seine Sünden öffentlich beichtete. Der große Kirchenlehrer Augustinus schrieb gar ein Buch, in dem er seine Sünden, aber auch seinen christlichen Glauben öffentlich bekannte (vgl. Aurelius Augustinus, Confessiones). Auch ich möchte hier einiges beichten und gleichzeitig mutig Haltung bekennen.

Das Buch

Im Sommer 2018 schloss ich mein Lehramtsstudium in Wien mit einer Diplomarbeit zum Thema „Kirche und Option in Südtirol (1939/40)“ mit Auszeichnung ab. Meine umfangreiche Abschlussarbeit, für die ich unter anderem im vorbildlich geführten Brixner Diözesanarchiv und im von der Familie Ebner wohl behüteten Nachlass von Michael Gamper recherchieren durfte, lieferte neue Erkenntnisse und einen brauchbaren Überblick über dieses komplexe Thema.

Im Herbst 2018 informierte ich mich beim größten Südtiroler Verlag darüber, ob ich diese wissenschaftliche Arbeit veröffentlichen und vor ihrem sonstigen Schicksal, in großen Bibliotheken ungelesen Staub anzusammeln, bewahren könnte. Tatsächlich stimmte der Athesia-Tappeiner Verlag einer Veröffentlichung zu, nachdem die Diplomarbeit vom renommierten Kirchenhistoriker Josef Gelmi durchgesehen, gelobt und für veröffentlichungswürdig erklärt worden war.

In der Folge wurde ich von Stephan Leitner äußerst professionell betreut. Er erklärte mir, dass wir die wissenschaftliche Arbeit gründlich überarbeiten, vereinfachen, stark kürzen und bebildern müssten. Wissenschaftliche Abschlussarbeiten, die für den universitären Kontext und nicht für ein breites Publikum verfasst wurden, verlege die Verlagsanstalt Athesia seit Jahren nicht mehr unverändert. Wir müssten die schwerfällige Wissenschaftlichkeit herausnehmen, um ein gut lesbares Buch daraus zu machen, das sich auch verkaufen lässt.

In der Folge nahm ich dieses Mammutprojekt berufsbegleitend in Angriff. Ich suchte landauf, landab nach unveröffentlichtem Bildmaterial, vereinfachte und kürzte über fünfzig Seiten, doch der Text war immer noch zu lang. Bald musste ich schweren Herzens erkennen, dass ich meine Zitierweise – die Diplomarbeit hat 958 Fußnoten – unmöglich beibehalten kann, wenn ich die strikten Vorgaben des Verlages einhalten will.

Herr Leitner hatte mir die Beseitigung der Fußnoten bereits im Vorfeld nahegelegt und war damit vollkommen einverstanden. Meine Diplomarbeit ist digital über die Universitätsbibliothek Wien ohnehin jedem Interessierten online zugänglich , während sich das Buch auch und besonders an historisch interessierte Laien richtet, denen für gewöhnlich an Fußnoten wenig liegt.

Auch wenn von verschiedenen Historikern verständlicherweise die Abwesenheit von Fußnoten als „handwerkliche Sünden“ kritisiert oder meine Darstellung der Brixner Diözesanleitung lebhaft diskutiert wurde, war das Echo auf die Neuerscheinung insgesamt überwiegend positiv.

Das kompetente Team arbeitete auf Hochdruck, sodass das Buch „Zwischen Seelsorge und Propaganda“ fristgerecht, Anfang Oktober 2019, erscheinen konnte (Alex Lamprecht, Zwischen Seelsorge und Propaganda. Südtirols Kirche in der NS-Zeit (Bozen 2019)). Wir freuten uns über das grafisch gelungene Design und staunten über das große Interesse am Buch. Auch wenn von verschiedenen Historikern verständlicherweise die Abwesenheit von Fußnoten als „handwerkliche Sünden“ (Hans Heiss) kritisiert oder meine Darstellung der Brixner Diözesanleitung lebhaft diskutiert wurde (Josef Gelmi, Hans Heiss und Hubert Mock), war das Echo auf die Neuerscheinung insgesamt überwiegend positiv. Wally Gramm empfahl das Buch im Dolomiten Magazin, der „Brixner“ brachte eine längere Leseprobe, die Onlineplattform „barfuss.it“ interviewte mich und es fanden mehrere Buchpräsentationen statt – einige sind noch geplant.

Was die Haltung der Brixner Kurie in den 1930er und 1940er Jahren betrifft, plane ich übrigens ohnehin tiefergehende, wissenschaftliche Recherchen, da in diesem Bereich immer noch vieles unklar ist.

Vorladung am Weinbergweg

Am 5. November erhielt ich eine E-Mail aus dem Büro von Dr. Toni Ebner. Der Chefredakteur der Dolomiten habe – so der Inhalt der Nachricht – mein Buch mit Interesse gelesen, einige Fragen dazu und würde sich über ein Treffen in der Redaktion freuen. Was hatte dies zu bedeuten? Ich bekenne, dass ich schon damals kein gutes Gefühl bei der Sache hatte. Wie ein ahnungsloser Schüler, der unverhofft zum Direktor gerufen wird, fühlte ich mich. Mein Gefühl sollte mich, den beschwichtigenden Reden meiner Freunde zum Trotz, nicht täuschen.

Am 28. November betrat ich um kurz vor 10:00 Uhr morgens den Athesia-Palast im Weinbergweg 7 und wurde von einer sehr höflichen Dame in einen Sitzungssaal Toni Ebners geführt, wo ich auf ihn warten sollte. Die elegante, sympathische Frau hatte mir zum Zeitvertreib die hauseigene Zeitung gereicht und verließ mich mit einem freundlichen Lächeln.

Nach einigen Minuten betrat Herr Ebner sein Konferenzzimmer, begrüßte mich höflich und bot mir Kaffee an, den ich nicht ausschlagen wollte und der uns binnen kürzester Zeit von einer anderen jungen, freundlich lächelnden Mitarbeiterin serviert wurde. Kaum hatte das blonde Fräulein den Raum verlassen, verhörte Herr Ebner mich etwa fünfundzwanzig Minuten lang über einige Aussagen zu Michael Gamper, die sich in meinem Buch auf Seite 249 befinden und seiner Ansicht nach fehlerhaft oder zumindest missverständlich seien.

Es war ein Kreuzverhör, das mit freundlichen Worten geführt spürbar unausgesprochene Drohungen in sich barg und mich wohl einschüchtern sollte.

Herr Ebner befragte mich etwa fünfundzwanzig Minuten lang über einige Aussagen zu Michael Gamper, die seiner Ansicht nach fehlerhaft oder zumindest missverständlich seien.Es war ein Kreuzverhör, das mit freundlichen Worten geführt spürbar unausgesprochene Drohungen in sich barg und mich wohl einschüchtern sollte.

Ich erklärte, dass ich diese Aussagen zum Kanonikus gerne nochmals überprüfen und gegebenenfalls in einer zweiten Auflage korrigieren könne, dass ich die Rolle Michael Gampers in meinem Buch insgesamt doch sehr positiv bewerte und seine anfänglich fragwürdige Haltung zum Nationalsozialismus, den er später vehement ablehnte, doch nur am Rande erwähne.

Er fragte mich, wer mich von Seiten des Verlages betreut habe, denn mit diesem Mitarbeiter, der solche Kritik an Gamper zulasse, müsse er unbedingt sprechen. Er hatte mein Buch während des Gespräches offen vor sich liegen, sodass ich die vielen unterstrichenen Sätze einsehen konnte, die seiner Ansicht nach, die Integrität Michael Gampers und damit die Geschichte der Verlagsanstalt zu Unrecht in Frage stellen.

Punkt für Punkt, Satz für Satz, stellte er mich zur Rede und wollte wissen, warum ich diese und nicht jene Formulierung verwendet, woher ich diese oder jene Information hatte. Die gesamte Unterhaltung kreiste um das Kapitel über den Kanonikus, welcher der Familie Ebner einst seine Aktienanteile an der Verlagsanstalt Athesia vererbt hatte.

Ich konnte mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Dr. Toni Ebner unausgesprochen ein öffentliches Schuldbekenntnis meinerseits forderte, als er mich am Ende des peinlichen Verhörs fragte, was ich nun zu tun gedenke, um die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Ich erklärte nochmals, dass ich keine absichtliche Geschichtsverfälschung betrieben hätte und die unglücklichen Formulierungen gegebenenfalls in einer zweiten Auflage richtigstellen könne. Darauf begleitete er mich zum Aufzug, trug mir auf, ihm die Literatur, auf die ich mich auf der genannten Seite berief, zuzusenden und schwatzte mit mir noch über den leider so früh verstorbenen Künstler Rudolf Uibo, dessen Werke wir beide schätzen.

Die gesamte Unterhaltung kreiste um das Kapitel über den Kanonikus, welcher der Familie Ebner einst seine Aktienanteile an der Verlagsanstalt Athesia vererbt hatte.

Ich verließ das Anwesen, eilte blindlings einige hundert Meter weiter, überquerte die Straße, um dann einen Moment lang tief durchzuatmen. Wie ich dort stand und einen Augenblick über das vergangene Gespräch nachdachte, fiel mein Blick auf ein Verkehrsschild, worauf in dicken Lettern „Toni-Ebner-Straße“ stand. Plötzlich erahnte ich, dass ich gerade bei der vielleicht mächtigsten Familie Südtirols in Ungnade gefallen war.

Antisemitischer Kommentar

In den Tagen darauf recherchierte ich fleißig und konnte bald feststellen, dass meine kritischen Aussagen zu Michael Gamper, dessen zahlreiche Verdienste um Südtirol ich selbstverständlich neidlos anerkenne, durch verschiedene Autoren wissenschaftlich belegbar sind (vgl. Karin Goller, Kanonikus Michael Gamper und seine Bedeutung für die deutsche Sprachgruppe Südtirols zur Zeit der Italianisierung (Wien 2011) (S.62-64.), sowie Leo Hillebrand, Michael Gamper. Katholische Volkstumspolitik in Südtirol (Wien 1990), S. 64-79).

Durch Gampers Artikel im Volksboten, die übers digitale Zeitungsarchiv Teßmann allen Interessierten online zugänglich sind, kann man die Haltung des Kanonikus problemlos nachvollziehen. So beweist beispielsweise ein Leitartikel, der am 3. März 1921 in Gampers Volksboten erschien und den sprechenden Titel „Das Reich Israel in Italien“ trägt, dass der große Journalist zu dieser Zeit eindeutig antisemitische Ressentiments hatte und journalistisch verbreitete (vgl. Das Reich Israel in Italien. In: Der Volksbote Jg. 3, Nr. 9 (03.03.1921), S. 1-2. .

Der Beitrag stammt aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Feder des Kanonikus. Selbst wenn ein Mitarbeiter Gampers diesen Artikel verfasst hätte, ist es undenkbar, dass ein solcher Leitartikel ohne Zustimmung des Chefredakteurs auf der Titelseite seiner Zeitung erscheint. In diesem Artikel vergleicht der Journalist Juden mit Ungeziefer, das dem gesunden Baum die Kraft raubt und ihn dadurch zugrunde richtet. Er hetzt darin gegen das „jüdische Großkapital“, die „verjudete Sozialdemokratie“, gibt darin der jüdischen Bevölkerung die Schuld an dem Untergang Österreich-Ungarns, beklagt die Öffnung der jüdischen Ghettos in Rom und den Einfluss jüdischer Politiker, um mit der Aussage zu enden: „[…] denn nur die [christlich-deutschen Zeitungen] sind imstande, die vergiftenden Einflüsse jüdischer Zeitungen – und andere Anschläge des freimaurerischen Judentums auf unser Volkstum abzuwehren.“

Nur die [christlich-deutschen Zeitungen] sind imstande, die vergiftenden Einflüsse jüdischer Zeitungen – und andere Anschläge des freimaurerischen Judentums auf unser Volkstum abzuwehren.

In Anbetracht dieser wenigen Zeilen erscheint mir eine historisch-kritische Auseinandersetzung mit der Gestalt Michael Gampers sinnvoll und notwendig, zumal weitere Artikel des Kanonikus auch neue Erkenntnisse über dessen Verhältnis zu Faschismus und Nationalsozialismus liefern, wie Frau Goller in ihrer wissenschaftlichen Arbeit eindrucksvoll herausarbeitet. Auch der berühmte Kanonikus, dessen bemerkenswertes Engagement für die deutsche Minderheit in Italien niemand bestreiten will, war nämlich Kind seiner Zeit und keineswegs – wie manche immer noch hartnäckig behaupten – fehlerlos.

Gelmis Seitenhieb

Am Dienstag, dem 10. Dezember, erschien in der täglich, aber nicht alltäglichen Dolomitenzeitung ein langer Artikel, der sich sehr kritisch mit meinem Buch auseinandersetzt. Der Verfasser ist der von mir hochgeachtete, bereits emeritierte Kirchengeschichtsprofessor Josef Gelmi, der sich ein Jahr zuvor für die Veröffentlichung meiner Diplomarbeit ausgesprochen hat.

Man hat mir vor Monaten mündlich versichert, dass mein Buch im Katholischen Sonntagsblatt beworben werden wird. Anstatt eines kleinen Artikels im Sonntagsblatt hat man meinem Buch nun eine ganze Seite in Südtirols Leitmedium gewidmet, wofür ich sehr dankbar bin.

Ich bekenne offen: Mein Buch ist nicht perfekt! Es weist nicht wenige Flüchtigkeitsfehler auf, einige darin von mir vertretenen Positionen darf und soll man diskutieren und manche Frage bleibt weiterhin unbeantwortet. Trotzdem halten viele Leserinnen und Leser den Band für gelungen, was mich natürlich sehr freut. Die harte Buchkritik finde ich in Ordnung, auch wenn sie schmerzt. Man darf und soll einander verbessern, damit man der Wahrheit gemeinsam näherkommt. Wenn die Kritik dann noch sachlich und konstruktiv ist, muss man fast dankbar dafür sein.

Meine Objektivität lass ich mir allerdings nicht gerne absprechen, zumal ich bei meiner historischen Arbeit überhaupt kein Interesse an einer falschen Darstellung habe. Wenn Herr Gelmi die weiterführende Literatur vermisst, hat er das Buch wohl nicht bis zum Ende durchgelesen, denn ein umfangreiches Quellen- und Literaturverzeichnis, das übrigens auch sechs Titel des Kritikers umfasst, findet sich auf den Seiten 315 bis 320.

Einige vermeintliche Richtigstellungen finden sich so ähnlich auch in meinem Buch und den Hauptkritikpunkt, wonach ich die Position der Diözesanleitung auf Kosten des Dableiberklerus zu beschönigen suche, halte ich für höchst fraglich, da ich auf eine differenzierte, wahrheitsgetreue Darstellung besonderen Wert lege.

Dass ich mich in Rom nicht so gut auskenne, wie Prof. Gelmi, der ja über Jahre dort studiert hat, will ich offen zugeben. Etwas irritiert hat mich der Umstand, dass ein Journalist der Dolomiten plötzlich das 90-Jährige Gedenkjahr der Option begeht, während seit 1939 doch erst 80 Jahre vergangen sind. Rechts über dem Artikel steht nämlich: „Vor 90 Jahren mussten sich die Südtiroler zwischen dem Verbleib in Italien und der Auswanderung ins Deutsche Reich entscheiden.“

Zur Buchrezension möchte ich zusammenfassend anmerken, dass ich mindestens genauso objektiv über die Option berichte, wie Dr. Gelmi über mein Buch.

Jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass sich hinter dieser umfangreichen Buchbesprechung ein besonderes Weihnachtsgeschenk von Herrn Ebner verbirgt.

Jedenfalls bin ich der festen Überzeugung, dass sich hinter dieser umfangreichen Buchbesprechung ein besonderes Weihnachtsgeschenk von Herrn Ebner verbirgt. So dachte ich mir im Stillen, dass es wohl unhöflich wäre, ihm meinerseits kein Päckchen unter den Christbaum zu legen und entschloss kurzerhand, diesen Artikel zu verfassen, der nun ziemlich lang geworden ist, obwohl ich auch hier auf Fußnoten verzichtet habe.

Zur Weihnachtszeit feiern wir die Menschwerdung Gottes, der sich trotz seiner Allmacht in seiner unendlichen Liebe zu uns ganz klein gemacht hat und als jüdisches Kind in Betlehem geboren wurde. Vor Pilatus wird Jesus etwa dreißig Jahre später selbstbewusst behaupten: „Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.“ (Joh. 18,37) Vielleicht kann ich mit diesem Artikel gleichsam Mitarbeiter und Hebamme der historischen Wahrheit sein. Wie beim Beichten fällt es zwar schwer, die unangenehme Wahrheit auszusprechen, wenn sie aber ausgesprochen wurde, befreit sie uns (Joh. 8,32).

Ob Dr. Toni Ebner, der zu großen kirchlichen Feiertagen sehr schöne, lesenswerte Leitartikel auf der Titelseite seiner Zeitung veröffentlicht, mir darin zustimmen wird?

Ihnen allen ein schönes, frohes und friedliches Weihnachtsfest.

Der heilige ,anonyme,KRAH

Der heilige ,anonyme,KRAH,mehr ist da nicht zu sagen-entsetzliches Medien MACHTGEHABE! Der Mann soll mal über sich nachdenken,wäre höchst an der Zeit,vieleicht kommt er dann in seinen alten Jahren drauf,was er falsch gemacht hat und noch falsch macht ,mit seiner impertinenten ARROGANZ!

"Auch der berühmte Kanonikus,

„Auch der berühmte Kanonikus, dessen bemerkenswertes Engagement für die deutsche Minderheit in Italien niemand bestreiten will, war nämlich Kind seiner Zeit und keineswegs – wie manche immer noch hartnäckig behaupten – fehlerlos“, ist für mich die Essenz dieses Artikels.

Aber die Opositionszeit hat auf beiden Seiten Wunden hinterlassen, die manche noch immer belasten (auch in der dritten Generation)!

Antwort auf "Auch der berühmte Kanonikus, von Martin Senoner

Die Optionszeit meinen Sie??

Die Optionszeit meinen Sie??

Schon seltsam und mehr als

Schon seltsam und mehr als befremdlich. Ebenso auch, wie eine Diplomarbeit zum Thema „Kirche und Option in Südtirol (1939/40)“ plötzlich zu einem Buch mit dem Titel „Seelsorge und Propaganda. Südtirols Kirche in der NS-Zeit“ mutiert.

Neben dem redlichen Bemühen um das Nachvollziehen von historischen Prozessen - anstatt von moralischen Be- und Verurteilungen durch Nachgeborene - sollte es in der seriösen Geschichtsschreibung auch um Fakten gehen. Dazu gehört: In der Provinz Bozen (Bolzano) herrschte seit 1922 die faschistische Gewalt- und Terrorherrschaft Italiens. Der gewaltsame Einmarsch und die Besetzung von Teilen Italiens, u.a. der Provinz Bozen (Bolzano) als Teil der „Operationszone Alpenvorland“, durch das nationalsozialistische Deutsche Reich erfolgte im Jahre 1943.

Die Begriffe, wie „Deutsch-Südtirol, Süd-Tirol, Südtirol ...“ waren ja bereits seit 1923 unter Strafandrohung durch die faschistische Gewalt- und Terrorherrschaft Italiens verboten und politisch auch gar nicht existent.

Antwort auf Schon seltsam und mehr als von △rtim post

Guten Tag, ich wollte nur

Guten Tag, ich wollte nur anmerken, dass die Diplomarbeit zur Veröffentlichung überarbeitet werden musste. Der Titel der wissenschaftlichen Abschlussarbeit war dem Verlag nicht spannend genug. Als Untertitel hatte ich „Kirche und Option in Südtirol“ vorgeschlagen, der Verlag bestand allerdings auf der Formulierung „Südtirols Kirche in der NS-Zeit“, obwohl die NS-Zeit in Südtirol nicht leicht definierbar ist. Am ehesten müsste man die Zeit von September 1943 bis zum Kriegsende in Südtirol als NS-Zeit bezeichnen. Über die Geschichte Südtirols seit 1918 schreibe ich im Buch übrigens ausführlich, gehe darin natürlich auch auf Faschismus und Nationalsozialismus ein. Michael Gamper widme ich ein eigenes Kapitel im Buch und meine den Kanonikus darin sehr treffend beschrieben zu haben. Ich habe nämlich großen Respekt vor diesem Mann, muss aber bei meiner historischen Arbeit möglichst objektiv auch eventuelle Schattenseiten des Priesters, Journalisten und Politikers ansprechen.

Sehr bemerkenswert, mutig und

Sehr bemerkenswert, mutig und konstruktiv, lieber Alex Lamprecht! Sie arbeiten sich mit Demut und Sachverstand in Richtung einer der zahlreichen Lebenslügen vor, auf denen die Watt- und Speckrepublik aufbaut. Ich danke für Ihren wichtigen Beitrag und die Debatte, die diesem Paktl für Toni Ebner folgen möge!

Ich stelle mir auch die Frage, ob das ethisch und evtl. auch kirchenrechtlich in Ordnung war, dass der Kanonikus seine Anteile am Medienunternehmen, das aus dem 1889 in Brixen gegründeten Katholischen Preßverein hervorgegangen war und die Gamper in seiner Rolle als Kirchenmann zugewiesen bekommen hatte, an seine Nichte Martha Fließ vererbt hat. Damit hat er den Weg zur Aneignung von Anteilen durch die Familie Ebner geebnet, den der heutige Generaldirektor vor einigen Jahren mit dem Erreichen satter Gesellschafter-Mehrheiten abschließen konnte.

Antwort auf Sehr bemerkenswert, mutig und von Markus Lobis

Guten Abend Herr Lobis,

Guten Abend Herr Lobis,

vielen Dank für Ihre wertschätzende Rückmeldung. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir die Pflicht haben, uns auch der unschönen Vergangenheit zu stellen. Mein Beitrag soll eine Einladung zum Mit- und Weiterdenken sein. Dabei gilt es, die Freiheit von Forschung, Lehre und Wissenschaft ernst zu nehmen und diese Freiheit dort zu verteidigen, wo ihr Gefahr droht. Es freut mich sehr, dass Sie in dieser Hinsicht meiner Meinung sind und mich dabei unterstützen.

Antwort auf Guten Abend Herr Lobis, von Alex Lamprecht

Sehr geehrter Herr Lamprecht,

Sehr geehrter Herr Lamprecht, Sie können auf meine volle Unterstützung zählen, auch wenn mein Einfluss sehr begrenzt ist. Aber ich werde die Entwicklung in diesen Angelegenheiten weiterhin sehr aufmerksam verfolgen.

Schon seit langem sehe ich eine Ursache für den aktuellen weitgehenden gesellschaftlichen Stillstand in Südtirol darin, dass wir unser (junges) Landl auf eine ganze Reihe von Lebenslügen aufbauen und Opfermythen konstruieren, wo wir auch Tätergeschichten erzählen müssten. Die weitgehend verdrängte - von den Historikern sehr gut aufgearbeitete aber nicht in der Gesellschaft angelegte - jüngere und Zeitgeschichte Südtirol wirft einen Schatten über die Zukunft Südtirols und wir riskieren weiteren langjährigen gesellschaftlichen Stillstand oder sogar Rückschritt.

Zu den Schatten der Geschichte - Südtirol gibt es erst seit dem Ende des Ersten Weltkrieges - kommt auch die auf Trennung ausgerichtete Landesverfassung hinzu, die keine gemeinsame - inklusive! oder: inkludierende - Perspektive zulässt und die uns trotz wirtschaftlicher Stärke zur allertiefsten Pampa machen wird, wenn wir nicht bald gegensteuern und breit geteilte Zukunftsperspektiven „von unten“ entwickeln und zulassen.

Der Südtirol-Konvent wäre eine Chance gewesen. Der erste Anlauf ist aber gescheitert, weil das ganze Setting so ausgerichtet war, dass der politische Output unverrückbar vorgegeben war.

Machen Sie weiter! Ich bin froh, dass wir so engagierte und fitte junge Leute im Lande haben, sie Sie es sind! Viele kommen ja nicht mehr zurück, wenn sie mitbekommen, dass man auch anderswo sehr gut leben kann - außerhalb der Watt- und Speckrepublik.

Antwort auf Sehr geehrter Herr Lamprecht, von Markus Lobis

"Der Südtirol-Konvent wäre

„Der Südtirol-Konvent wäre eine Chance gewesen. Der erste Anlauf ist aber gescheitert, weil das ganze Setting so ausgerichtet war, dass der politische Output unverrückbar vorgegeben war.“

Wie meinst du das?

Ich kann die Leistungen des

Ich kann die Leistungen des Autors nicht bewerten, da ich zu wenig Detailwissen in der Materie besitze.

Da Salto jedoch vermehrt zeigt, dass die „eigene Wahrheit“ unumstößlich ist und eine kritische Auseinandersetzung nicht geduldet wird, hätte der Autor sich müssen eine andere Plattform für seine Kritik suchen.

Antwort auf Ich kann die Leistungen des von Hans Hanser

Wie kommt es zu einer

Wie kommt es zu einer skurrilen Aussage?

Antwort auf Ich kann die Leistungen des von Hans Hanser

Verstehe ich nicht, ihre

Verstehe ich nicht, ihre Ansage, Hans Hanser. Ansonsten sind Sie meistens ein Lichtblick auf diesem Portal, aber kurz vor Weihnachten fangen selbst Sie an zu schwächeln. Verständlich. Doch: Welche Plattform hätte sich der Autor denn aussuchen sollen Ihrem Befinden nach?

Antwort auf Verstehe ich nicht, ihre von Greta Karlegger

Vielleicht bin ich im Moment

Vielleicht bin ich im Moment zu emotional, muss ich leider zugeben. Aber die Vorgehensweise von Salto beim Artikel von Goggel Totsch hat mir schwer zugesetzt, da ich den/die Autor/in als absolutes Genie betrachte. Salto hat hierbei ein erbärmliches Bild hinterlassen.

Frau Karlegger, ich bedanke mich für Ihren (richtigen) Hinweis. Bitte verzeihen Sie meine Vorgehensweise und beachten Sie (und alle anderen) bitte meinen Kommentar zu diesem Thema nicht.

Antwort auf Vielleicht bin ich im Moment von Hans Hanser

Natürlich. Ich betrachte das

Natürlich. Ich betrachte das als vorweihnachtlichen Ausrutscher, lieber Herr Hanser. Passiert mir auch. Nach wie vor finde ich, dass Salto ein Portal ist, wo man frei seine Meinung sagen kann. Und Freiheit der Rede ist eben nicht nichts.

Die Methoden der Ebners

Die Methoden der Ebners ähneln immer mehr denen eines Clans.

Wehe jemand wagt es, in ihrem Einflussbereich die Gleichschaltung der von ihnen festgelegten Meinung und Wertesystem in der Gesellschaft in Frage zu stellen. Delirio di onnipotenza allo stato puro ...

Eine ähnlich abschätzige

Eine ähnlich abschätzige Geisteshaltung gegen alles Nicht-Deutsche, wie sie der frühe Kanonikus gegen Juden hatte, hatte auch ein anderer verehrter Geistlicher, Franz Xaver Mitterer aus Proveis, den der Kanonikus gut kannte.

Hier nur einige Auszüge aus seinen eigenen Briefen (zitiert vom 191. Band der Schlern-Schriften aus dem Jahre 1959, S. 166-170):

In einem Brief vom 4. Mai 1874 schreibt Mitterer:

"[...] In St. Felix trug die Schuld der Kurat, der ein Pole und dazu noch

ein Russisch-Pole ist. [...], der Gemeindeausschuß kam zusammen, der

Pole aber erklärte ihnen die Petition und unterstützte seine

antinationale Ansicht mit der Erklärung, dass es ihm einerlei sei, ob

St. Felix deutsch oder welsch sei, auch wenn er zu Italien kommen

sollte, es wäre ihm fast lieber, denn so hätten sie das Landgericht

näher, übrigens seien die welschen Beamten in Fondo seine Freunde, mit

denen wolle er sich nicht verfeinden. Diese starken Beweismittel machten

bei den Bauern Eindruck, auch ihnen ist das nähere Geschäft lieber, auch

sie wollen sich die Beamten in Fondo nicht verfeinden. Das Ordinariat in

Trient hat einen argen Fehler begangen, ein solches Individuum nach St.

Felix zu schicken, das noch dazu in der Diözese ganz unbekannt war.

Jetzt ist das Regime auch dort mehr deutsch. [...]"

Gemeint ist hier wohl der polnische Kurat Karl Ernst (1873-1875), der,

laut einem Informationsblatt des Pfarramtes von St. Felix, "deutsch,

italienisch, polnisch, französisch und andere Sprachen" gesprochen hat,

also ein sehr gebildeter und weltoffener Mensch war.

Auf der anderen Seite soll F.X. Mitterer kein Problem damit gehabt haben, sich an den russischen Zaren mit der Bitte um finanzielle Unterstützung für seine Vorhaben zu wenden.

Im Brief vom 9. November 1876 lesen wir:

"[...] Liberale und konservative Zeitschriften sind in diesem Stücke (in

der Auffassung über die Pflicht, den deutschen Boden zu halten) einiger

denn je und rufen aus Leibeskräften: "Es ist deutsche Pflicht, den

deutschen Boden zu retten, das Vordringen der Welschen zu hemmen, die

Sprachgrenze besonders zu festigen usw." Aber was geschieht? Unterdessen

machen die Welschen ihre Maulwurfsarbeit und der deutsche Michel schaut

schläfrig zu. [...] Ein fleißiger Beobachter kann das allmähliche

Abbröckeln des deutschen Bodens unter der welschen Schere von Dezennium

zu Dezennium genau demarkieren und empfindet darüber, wenn er irgendwie

noch ein deutsches Gefühl hat, Herzensqual und Scham. [...]"

Am 18. November 1876 schreibt Mitterer:

"[...] Den Abgang eines Lehrers kann ich nicht verschmerzen, weder in der

Schule noch in der Kirche, wo ich die Fahne des deutschen Elements auch

hochhalten möchte, wozu ich einen tüchtigen Organisten benötige."

Am 25. Oktober 1880 berichtet er in einem Brief:

"[...] Der heutige Tag ist für mich und die Proveiser ein Freudentag. Sie,

goldener Herr Doktor, haben ausgezeichnet gebohrt. Sie haben für die

deutsche nationale Sache schon viel geschrieben, Reisen gemacht,

angeklopft, wurden aber auch oft abgewiesen, endlich haben Sie in

unserer Sache die epochemachende Broschüre geschrieben, die nun

verbreitet ist, so weit die deutsche Zunge klingt. [...]

[...] - mit aller Tatkraft für die nationale Sache eintritt. Ohne Ihre

Broschüre wäre höchstwahrscheinlich dieser Regenerator nicht gegründet

worden. Heute, hören und staunen Sie, erhalte ich ein Schreiben dieses

Vereines, worin mir gemeldet wird, dass der Verein in seiner Sitzung vom

21. ds. Mts. beschlossen hat, zum Schulhausbau in Proveis 2000 Gulden zu

geben, nur unter der so weisen Bedingung, dass die Gemeinde Proveis

(unter einer noch näher zu bestimmenden Form) das Versprechen abgibt,

dass die Schule deutsch bleiben muß. [...] Wie klug diese Bedingung ist!

[...]"

Am 3. September 1880 jubelt Mitterer:

"Te Deum laudamus! [...] Das ist nun eine Waffe zur Rettung des deutschen

Elementes in bedrohten Orten. [...]"

Wenn so etwas ein fanatischer deutsch-nationaler Politiker schreibt, ist es ja noch verständlich, aber ein Geistlicher, nach dem heute Schulen benannt werden und der heute Schülerinnen und Schülern als Vorbild präsentiert wird? ...

Antwort auf Eine ähnlich abschätzige von Emil George Ciuffo

Der damalige Pfarrer von

Der damalige Pfarrer von Proveis F. X. Mitterer ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Priester Kinder ihrer Zeit sind und sich gängige Ideologien auch in der Kirche finden. Nationalismus und Antisemitismus sind Ideologien, die im 19. und frühen 20. Jahrhundert in ganz Europa verbreitet waren und sich natürlich auch bei manchen Vertretern der Kirche finden. Vielen Dank Herr Ciuffo für diesen interessanten Hinweis.

Antwort auf Der damalige Pfarrer von von Alex Lamprecht

Sicher. Problematisch wird es

Sicher. Problematisch wird es ja nur, wenn gewisse damalige Ideologien, die „sich natürlich auch bei manchen Vertretern der Kirche finden“, heute als Vorbild für junge Menschen verkauft werden (ohne Erlaubnis der Widerrede der heute Herrschenden), die nicht das genügende historische Hintergrundwissen haben können. Daher ist Ihre Arbeit umso wichtiger. Danke!

Antwort auf Sicher. Problematisch wird es von Emil George Ciuffo

Genau...immer dann, wenn man

Genau...immer dann, wenn man die (manchmal unangenehme) Wahrheit nicht mehr aussprechen darf, wird's wirklich problematisch. Dann hat man das Recht und mitunter die Pflicht, mutig Protest einzulegen.

Ein guter Artikel. Ich werde

Ein guter Artikel. Ich werde mir die Diplomarbeit bei Gelegenheit zu Gemüte führen, wenngleich mein Interesse eher Gampers Wirken in der Nachkriegszeit gilt.

Mich haben weder die wissenschaftlichen Aussagen über Gamper noch die Reaktion seines „Erben“ verwundert.