Le conseguenze di una scelta

“(…) il vero problema del mio diciottesimo compleanno è che mia madre si arrabbia da morire quando decido di non fare la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico. Non voglio passare per quello ideologico, ma perché mai dovrei dichiararmi? Se siamo tutti bilingui, trilingui, quadrilingui perché mai bisogna scegliere?”

Maddalena Fingerle, Lingua madre

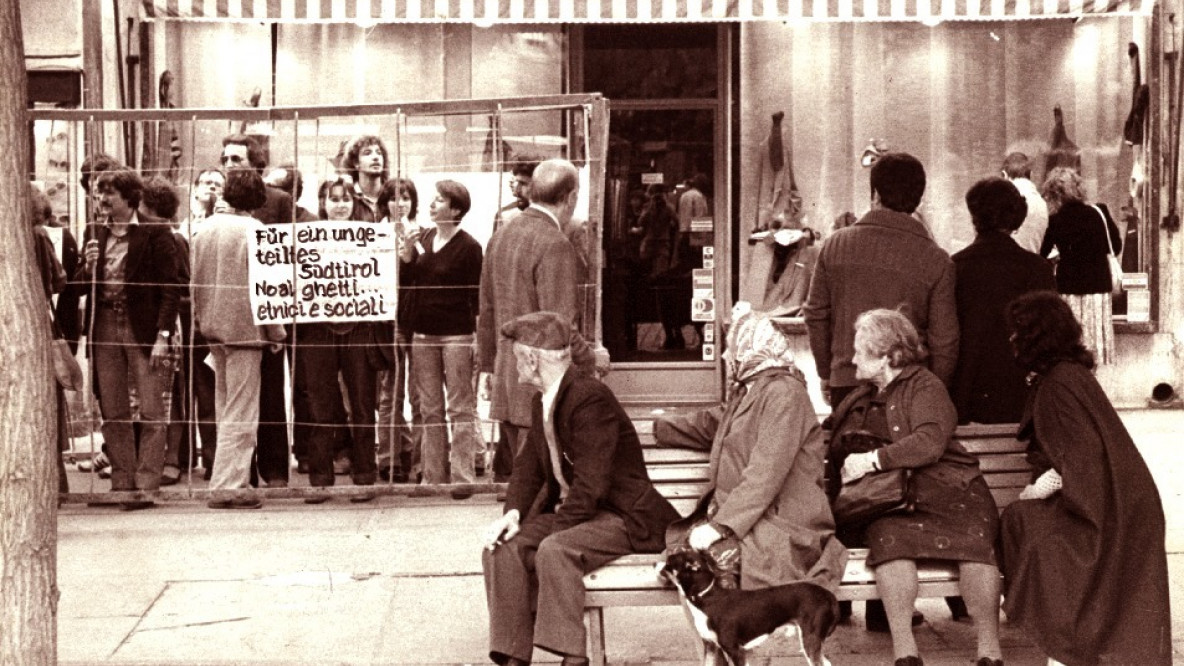

Cosa significa dichiarare un’appartenenza linguistica? È una domanda che in Alto Adige/Südtirol ci poniamo da almeno quarant’anni. Nel 1981, nella provincia più a nord d’Italia, più fronti si contrapposero attorno a un unico quesito: è giusto oppure no “schedare” la propria appartenenza a un solo “gruppo linguistico”, scegliendo una volta per tutte di essere di lingua tedesca, italiana oppure ladina? All’interno di questo acceso dibattito, da un lato c’era chi sosteneva che l’Autonomia – al fine di garantire una convivenza pacifica e duratura gli uni accanto agli altri – potesse funzionare solo attraverso il censimento etnico della popolazione, posto alla base di un sistema (la cosiddetta “proporzionale”) capace di attribuire a ogni gruppo posti di lavoro nel pubblico e benefici economico-sociali. Altre e altri, invece, ritenevano ingiusto (e impossibile) imporre una “schedatura etnica” a chiunque non fosse in grado di mettere la croce su una singola casella, perché bi/plurilingue o semplicemente perché in disaccordo con una separazione troppo netta tra le culture. In nome dell’abbattimento delle “gabbie etniche” – e promuovendo l’incontro fra le tre comunità del Sudtirolo – Alexander Langer e molte persone assieme a lui invitarono alla resistenza, promossero l’obiezione di coscienza, fondarono associazioni e movimenti politici.

Di quel fermento, quel confronto, quella ferma opposizione, sembra non esserci più traccia. L’Alto Adige è oggi tra i pochissimi territori al mondo dove la consistenza dei gruppi “etnici” viene misurata e certificata per legge, a patto di garantire benessere e “pacifica convivenza”. Le posizioni autonomiste più pragmatiche hanno dunque trionfato e, nel dibattito pubblico, il censimento è trattato come un compromesso accettato pressoché da tutti. Allora perché vale ancora la pena discuterne? Perché, al di là delle ripercussioni istituzionali e della loro efficacia, le conseguenze del censimento hanno solo cambiato forma. Non sono più manifeste, ma hanno una natura carsica. Non rappresentano più il fulcro di esperienze collettive, ma impattano comunque sul vissuto personale degli altoatesini/sudtirolesi. Negli anni duemila, dichiarare un’appartenenza linguistica è un fatto individuale e privato, che dice però ancora molto di chi siamo come comunità.

Perché vale ancora la pena discuterne? Perché, al di là delle ripercussioni istituzionali e della loro efficacia, le conseguenze del censimento hanno solo cambiato forma. Non sono più manifeste, ma di natura carsica.

Quando una quindicina di anni fa mi ritrovai davanti al foglio sul quale dovevo dichiarare la “mia” appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici del Sudtirolo, fui messo al contempo di fronte a una scelta che stabiliva, nero su bianco, la mia identità. Mia madre e mio padre parlavano alla nascita due lingue diverse: erano – come si suol dire – l’una di madrelingua tedesca e l’altro di madrelingua italiana. Nel corso delle loro vite, entrambi erano diventati quasi perfettamente bilingui, e anche la mia vita seguii questo andamento bilingue a cavallo tra due mondi culturali. Al momento della dichiarazione di appartenenza (o aggregazione) al gruppo linguistico, però, la musica cambiò. Nella mia famiglia prevalsero considerazioni più terrene: “Dichiarandoti tedesco avrai più chance di trovare lavoro nel pubblico” era una di queste. Perciò, nonostante avessi frequentato tutte le scuole in lingua italiana e il mio lessico tedesco fosse più colloquiale e incerto, barrai la casella “tedesco”. In realtà non fu l’unica ragione. È come se in quell’atto, in quella croce, cercassi ingenuamente di bilanciare la lingua parlata (e quella dietro al mio nome e cognome) con la lingua madre, quella della mia famiglia sudtirolese. Fu una scelta di “disappartenenza”, per chiarire a me stesso che in nessuna delle due lingue mi identificavo appieno – tantomeno nella lingua che all’apparenza sembrava definirmi al meglio, ovvero l’italiano. Anche se non possedevo i tratti tipici di chi solitamente s’identifica come “tedesco” o “sudtirolese”, stabilivo così la mia non-estraneità al gruppo linguistico da cui proviene mia madre. Negli anni a seguire, spesso la mia scelta non fu compresa – anche in ambienti che si professano interetnici, con il paradossale risultato di ridurre l’appartenenza alla lingua parlata più di frequente. Come se “l’essere tedeschi” fosse altro da me e a quel punto fosse meglio non dichiararsi per nulla. La mia lingua padre ha finito per definire al cento per cento la mia identità percepita.

Esperienze analoghe sono all’ordine del giorno. Molte e molti giovani, anche se provenienti da famiglie miste, scelgono un’appartenenza. Ed essa, nella maggior parte dei casi, definirà la loro vita, sancirà una divisione, anche di fronte a tutta la buona volontà dell’incontro con l’altro. È una scelta che già avviene con la scuola d’iscrizione, ma che con la dichiarazione viene sancita quasi definitivamente. È una scelta dovuta, che (ricordiamolo) risponde a un meccanismo di tutela delle minoranze di lingua tedesca e ladina in Italia sancito dallo Statuto d’Autonomia e da accordi internazionali con l’Austria, e perciò difficile da superare. È una scelta “sulla carta”, come detto, che però si ripercuote sulla sfera identitaria dell’individuo, costringendolo a stare “di qua o di là”, a volte per un calcolo di convenienza e persino contro la propria più intima volontà. Non si tratta di dire, qui, cosa sia giusto oppure sbagliato, bensì di fotografare una realtà verso cui spesso voltiamo lo sguardo.

All’orizzonte intravediamo un futuro possibile o quantomeno auspicabile, nel quale le dure regole dell’appartenenza possano essere superate o ammorbidite. Perché accontentarsi di una libertà di scelta che libera non è?

“Cosa dichiara chi è nato in una famiglia mistilingue? E chi è originario di un altro Paese o regione? Chi non può o non vuole dichiarare di appartenere a uno dei tre gruppi linguistici ufficiali ha nel frattempo una quarta opzione, quella di dichiararsi ‘altro’. Tuttavia, ai fini della proporzionale anche queste persone devono ‘aggregarsi’ a uno dei tre gruppi linguistici”: così recita candidamente uno dei totem rossi posizionati in piazza Silvius Magnago a Bolzano per raccontare la storia dell’Autonomia sudtirolese, un’installazione inaugurata il 5 settembre 2021 nel “Giorno dell’Autonomia”. Su un altro si legge: “L’identità protegge, rafforza, ma al tempo stesso limita. Non siamo noi tutti più di un territorio, un gruppo linguistico, una comunità con la stessa appartenenza culturale? Per citare liberamente il filosofo Richard David Precht: ‘Ma tu chi sei? Ed eventualmente, quanti sei?’”. Un altro ancora recita: “In provincia di Bolzano, una scuola plurilingue comune ai tre gruppi è ufficialmente un tabù a causa delle vicissitudini storiche. La scelta della scuola è comunque libera”. È curioso trovare questi interrogativi nella piazza intitolata al “padre dell’Autonomia”, davanti ai palazzi del Presidente della Giunta e del Consiglio provinciale. L’impressione è che all’orizzonte esista un futuro possibile o quantomeno auspicabile, nel quale le dure regole dell’appartenenza possano essere superate o almeno ammorbidite, ma allo stesso tempo tale futuro sia per noi irraggiungibile. Ci si accontenta perciò di una libertà di scelta, che davvero libera non è.

Nel romanzo Lingua madre dell’autrice Maddalena Fingerle, uscito nel 2021, il protagonista bolzanino Paolo Prescher rifiuta di dichiararsi al censimento e immagina anche il suo amico Jan “con tutti i suoi tic davanti alla dichiarazione, nel panico. Italiano, tedesco, ladino o altro? Lui metterebbe le crocette su italiano e tedesco e, ingenuo com‘è, si troverebbe la dichiarazione annullata senza nemmeno capirne il motivo. Perché è obbligatorio scegliere, in quest’isola felice del cazzo, se si è italiani, tedeschi, ladini o altro. Per me è abbastanza facile, in realtà. Sono italiano e non mi sento italiano, sicuramente non sono tedesco e non sono ladino, credo di non essere nemmeno altro, al di là di tutto. Ma sono sicuro che per qualcuno la questione è più complessa. Non capisco perché Jan, che si sente bilingue, debba essere costretto a scegliere l’una o l’altra cosa”. Se non esiste una contestazione pubblica del censimento, ne esiste una privata, non manifesta, forse un po’ passiva. Esiste la difficoltà di trovarsi dinnanzi a una decisione da prendere solo perché lo impongono le regole del gioco. Soprattutto per trovare lavoro nel pubblico, come viene detto al Paolo Prescher di Lingua madre, o per semplice consuetudine. Perché si è sempre fatto così. Così il censimento mette in crisi la persona, non tanto se abbraccia appieno l’uno o l’altro gruppo d’appartenenza, bensì se sta nel mezzo e teme l’insidia di una lingua che racchiude la propria identità.

Il censimento mette in crisi la persona, soprattutto chi sta nel mezzo e teme l’insidia di una lingua che racchiude la propria identità.

Riflettere su cosa sia diventato il censimento dei gruppi linguistici in Alto Adige/Südtirol, ricostruirne la storia, indagarne le conseguenze, è fondamentale per non perdere di vista lo stato di salute della nostra provincia e dei suoi abitanti. Uno dei baluardi dell’Autonomia compie quarant’anni, ma non ha subìto una profonda elaborazione storica e la sua turbolenta nascita, al contrario dei grandi avvenimenti del Novecento sudtirolese, è ancora troppo vicina per essere “contestualizzata”. Come la scritta luminosa che scorre attorno a una colonna del Monumento alla Vittoria di Bolzano ci ricorda i due fascismi in Sudtirolo, illustrati nel sottostante percorso espositivo, il vicino Ponte Talvera evoca la lotta alle “gabbie etniche” senza però rappresentare un luogo di memoria e confronto. È più che mai necessario, invece, trovare spazi e momenti di riflessione e questo anniversario può rappresentare l’occasione per guardare oltre la mera formalità e riconoscere le dinamiche, gli automatismi, i riflessi condizionati innescati da uno strumento in ogni caso invasivo come la dichiarazione di appartenenza o aggregazione ai gruppi linguistici.

A 40 anni dal censimento1981,

A 40 anni dal censimento1981, sono impressionato nel rileggere le parole usate allora per definirlo e riprese ora in un reprint: „nuove Opzioni“.

Erano parole poco rispettose della storia 40 anni fa e lo sono ancor più oggi.

Le opzioni sono state una tragedia immane per le popolazioni che le hanno subìte: i Sudtirolesi nel 1939, gli Italiani dell’Istria nel 1947.

Parliamo sì del nostro censimento, ma rispettiamo la memoria delle vittime delle brutali opzioni (con conseguenti esodi), imposte a centinaia di migliaia di nostri concittadini.

Antwort auf A 40 anni dal censimento1981, von Alberto Stenico

Gentile Alberto, si tratta

Gentile Alberto, si tratta della ristampa di un documento storico (tra l’altro molto interessante se riletto con le lenti contemporanee) e quindi è stato solo ripreso il titolo originale dell’epoca:

http://unacitta.it/materiali/Achtung-censimento/

Non tutto fu giusto, ma parliamo pure di un’altra stagione dell’autonomia, di altre sensibilità, di altre forme di lotta. Per quanto mi riguarda, nel 1981 non ero nemmeno nato e, come vedi, il mio modo di esprimermi è inevitabilmente un altro.

p.s. anche raffrontare le Opzioni del 1939 con il cd. esodo istriano del 1947 mi pare una forzatura storica, che fa un po' del torto a chi subì tali (differenti) vicende.

Das endlose Wiederholen

Das endlose Wiederholen dieser altbekannten Argumente wird langsam langweilig, vor allem weil die Argumente durch das Wiederholen weder glaubwürdiger noch schlagkräftiger werden. Unterm Strich bleibt daher immer der Verdacht, dass es sich im Grunde nur um das Unbehagen (disagio) der Italiener handelt, dass in dieser mit so viel Blut erworbenen Provinz immer noch Deutsch gesprochen wird. Selbst Bürgermeister, die mit Trikolore-Schleife die italianità Südtirols beweisen wollen, können aber die Tatsachen nicht ändern.

Antwort auf Das endlose Wiederholen von Hartmuth Staffler

Unbehagen kann es auch bei

Unbehagen kann es auch bei den deutschsprachigen Südtirolern geben. Zum Beispiel bei jungen Leuten, die Schwierigkeiten haben, Italienisch zu lernen. Oder unter denen, die auswandern, weil sie sich in diesem ethnisch geteilten System nicht wohl fühlen. Das ist nicht nur ein Problem „der Italiener“.

Ich frage mich, wer diese

Ich frage mich, wer diese Daten braucht, wem sie nützen, und wozu. Alles für den Proporz, um uns weiterhin schön trennen, und in Prozenten aufteilen zu können? Diese Zeiten sollten doch lange vorbei, oder?

Antwort auf Ich frage mich, wer diese von Manfred Gasser

Sie werden doch nicht

Sie werden doch nicht „aufgeteilt“ oder „getrennt“.

Sie können frei in Ihrer Muttersprache sprechen, oder in der „zweiten“ Sprache, Sie können sich frei und selbständig mehr dem italienisch-mediterranen oder mehr dem deutschen-kontinentalen Kulturkreis einfühlen, beidem gleichzeitig oder in beidem gemischt.

Niemand teilt auf oder trennt.

Darunter liegend gibt es ein Regelwerk, das versucht, eine klitze-kleine sprachliche Minderheit und kulturelle Eigenart in einem übergroßen Staatsgebilde, das eher schlecht funktioniert und eigen-artige und eigen-artig gefährliche Führungspersönlichkeiten (Z.B. Salvini, Meloni...) nach oben spült.

Wir sind eine freie Minderheit auf diesem Planeten: und das ist, mit Verlaub, weder historisch noch geografisch eine Selbstverständlichkeit.

Natürlich kann man sich über den Sicherheitsgurt aufregen, wenn man langsam und alleine auf einem Fußballfeld herumkurvt... aber das war nicht immer so, und das wird nicht immer so sein.

Antwort auf Sie werden doch nicht von Peter Gasser

Natürlich wird aufgeteilt!

Natürlich wird aufgeteilt! Die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst werden aufgeteilt, die Kindergarten- und Schulkinder werden aufgeteilt.

Und der Proporz ist für mich kein Sicherheitsgurt, sondern eine nach Sprachgruppen getrennte Strasse. Und an der Kreuzung muss ich entscheiden, in welche Spur ich abbiegen muss, wissend, dass mein Wagen eigentlich für beide Spuren zu breit ist, und damit Blechschäden unvermeidbar sind. Und da frage ich mich halt, ob es nicht besser wäre, mit Sicherheitsgurt, aus den beiden Spuren eine breite Strasse zu machen, wohlwissend, dass es auch dabei einige Geisterfahrer geben wird.

Ma dai, quante storie.

Ma dai, quante storie. „Aggregati“ e basta.

Antwort auf Ma dai, quante storie. von Maximi Richard

Im Text steht, dass ich als

Im Text steht, dass ich als Angehöriger der deutschen Sprachgruppe deklariert bin. Ich stelle hier keine rein bürokratische Frage.

Antwort auf Ma dai, quante storie. von Maximi Richard

appunto

appunto

Oggi iltrema delle identità è

Oggi iltrema delle identità è talmente abusato ed è evidente che qui si scrive di un falso problema, sensibile forse ancora per chi ne ha pochi di veri. (Emojis not available)„costringendolo a stare “di qua o di là„, a volte per un calcolo di convenienza e persino contro la propria più intima volontà“ (Emojis not available) Mi spiace, nessuna pena per questa ‚ dolorosa‘ scelta , la facciamo tutti, continuamente, frequentemente. Così è la vita.

Antwort auf Oggi iltrema delle identità è von Antonio Lampis

tema, non trema..opps

tema, non trema..opps

Antwort auf tema, non trema..opps von Antonio Lampis

discusso con gli studenti:

discusso con gli studenti: sei Tim o Vodafone, sei etero o sei gay, apple o samsung, mac o pc, playstation o xBox, tiktok o reels, fb o instagram? adidas o nike? Roma o Lazio, Hegel o Nietxsche? Tranquillo non devi scegliere, puoi anche solo aggregarti.

Antwort auf tema, non trema..opps von Antonio Lampis

discusso con gli studenti:

discusso con gli studenti: sei Tim o Vodafone, sei etero o sei gay, apple o samsung, mac o pc, playstation o xBox, tiktok o reels, fb o instagram? adidas o nike? Roma o Lazio, Hegel o Nietxsche? Tranquillo non devi scegliere, puoi anche solo aggregarti.

Antwort auf discusso con gli studenti: von Antonio Lampis

Tutta l'inadeguatezza di

Tutta l’inadeguatezza di questo commento, probabilmente anche di una visione „culturale“, è riassumibile nell’aver messo nello stesso calderone scelte commerciali e orientamento sessuale/identità di genere. Complimenti.

Antwort auf Tutta l'inadeguatezza di von Lorenzo Vianini

non è una mia opinione, ma

non è una mia opinione, ma uno specchio di cosa oggi si intende per costruzione delle identità. Sulle mie visioni culturali scrivo in altre sedi, può leggerle su accademia.edu.

Nei commenti di un testo sarebbe sembre buona regola evitare personalizzazioni.

Antwort auf Tutta l'inadeguatezza di von Lorenzo Vianini

non è una mia opinione, ma

non è una mia opinione, ma uno specchio di cosa oggi si intende per costruzione delle identità. Sulle mie visioni culturali scrivo in altre sedi, può leggerle su accademia.edu.

Nei commenti di un testo sarebbe sembre buona regola evitare personalizzazioni.

Antwort auf Tutta l'inadeguatezza di von Lorenzo Vianini

Gentile dott. Lampis, nessuno

Gentile dott. Lampis, nessuno le chiede di provare pena. Sono abituato a pensare che il dolore altrui non vada mai sottovalutato, che debba indurci (come faccio qui) almeno a una riflessione. L’argomento „ci sono problemi ben più gravi“ è, dal mio punto di vista, un non argomento. Riguardo il suo secondo commento, condivido l’osservazione di Lorenzo Vianini. Saluti.

Antwort auf Gentile dott. Lampis, nessuno von Valentino Liberto

Il mio argomento non era "ci

Il mio argomento non era „ci sono problemi ben più gravi“, ma verteva sul fatto che oggi il tema delle „ gabbie etniche“ è inevitabilmente diluito nel fondamentale moltiplicarsi delle identità, buone o cattive, importanti o meno che esse si possano valutare. Le scelte che, a volte con eccesso di sensibilità, si vogliono troppo definire „dolorose“ (!!) si sono moltiplicate, per tutti, tutti i giorni. Riaprire un tema perso nelle nebbie degli anni per questa autonomia non é una idea che trovo buona, mi spiace, ma naturalmente ogni riflessione é benvenuta. Spero anche la mia su una superabile ipersensibilità a certi „dolori“.

Antwort auf Il mio argomento non era "ci von Antonio Lampis

troppo = troppo spesso

troppo = troppo spesso

Herr Hartmuth Staffler!

Herr Hartmuth Staffler!

Ich liebe die deutsche Sprache und habe mich sehr angestrengt. Für mich wäre es ein Fest, wenn hier wirklich Deutsch gesprochen würde. Aber das ist gerade unser Problem: Die Italiener, die Deutsch nutzen wollen, haben nicht die Möglichkeit dazu und geben demotiviert ihre Bemühungen auf, ein nutzloses Wissen zu bewahren. Die Zweisprachigkeit gerät in Vergessenheit, und die Unannehmlichkeiten der italienischen Einsprachigkeit fordern ihren Tribut. Die Lösung: eine einzige Schule für alle mit Unterricht in beiden Sprachen nach dem ladinischen Modell.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Antwort auf Herr Hartmuth Staffler! von Liliana Turri

Ich glaube, Sie sollten das

Ich glaube, Sie sollten das gegenüber einfach fragen, ob es bereit ist, mit Ihnen in Standarddeutsch zu sprechen. Viele wären sicher bereit dazu. Ich habe diesbezüglich andere Erfahrungen gemacht. Ich wurde schon gefragt und habe das gerne gemacht. Er wollte für die Zweisprachigkeitsprüfung üben. Als er diese bestanden hatte, wollte ich weiter hin mit ihm deutsch reden, aber er war nun nicht mehr dafür motiviert und sprach italienisch.

Antwort auf Ich glaube, Sie sollten das von Sepp.Bacher

Gentile signor Sepp Bacher,

Gentile signor Sepp Bacher, Quante volte ho seguito il suo suggerimento! E spesso ho constatato le difficoltà che comporta al sudtirolese medio esprimersi in una lingua che usa raramente e nella quale non si sente a suo agio. Va a finire che consapevoli di questo suo disagio, si smette di avanzare la richiesta (che, per trovare risposta, deve essere ripetuta puntualmente, a causa anche di un egoistico suo volersi esprimere nell’altra lingua). Io ho studiato lingue ed ho insistito nella mia volontà di migliorare la mia espressione orale e scritta, ma è la maggioranza che dovrebbe essere messa nelle condizioni di essere facilitata nell’acquisizione di un dignitoso e funzionale bilinguismo.