Spieglein, Spieglein an der Wand

-

Gedankensplitter zu Elisabeth Freis Bildmaterial mit Sprengsatz Zwischen Almenrausch und Agrarlobby, Janker und Jetset, Hochamt und Heugabel setzt sich das Bild des Südtiroler Bauern zusammen – oder besser: der bäuerlichen Inszenierung. Und was hier in Stall und Stadel steht, ist ein Mythos auf zwei Beinen. Elisabeth Frei hält diesem Mythos den Spiegel vor. Zurück blickt (wenn der Südtiroler Bauer denn überhaupt her- und nicht wegschaut!) selten das, was auf Instagram oder in Tourismusprospekten gezeigt wird.

In ihrer Ausstellung „Was kriegt der Bauer“ befreit sich Frei vom landwirtschaftlichen Schönfärben. Stattdessen ackert sie sich durch Klischees, kratzt am Lack des Brauchtums und legt frei, was darunter fault, wuchert, oder beides zugleich. Ihre Bilder sind alles andere als romantisierende Bauernhofidyllen, dafür visuelle Brenngläser: Sie zeigen den Stillstand einer Zunft, die sich an patriarchal-katholische Traditionen klammert, als wären sie die Einrichtung eines Erbhofs ̶ während ringsum die Gesellschaft in Bewegung ist.

Nach der Toskana weist Südtirol in Italien den höchsten Wert dieser bäuerlichen Gastbetriebe auf.

-

Mit scharfem Blick und ironischer Note: Eine Ausstellung zum Mythos des idealisierten Bauernstandes. Zu sehen bis 9. 11. 2025 auf Schloss Tirol. Foto: Schloss Tirol

Mit scharfem Blick und ironischer Note: Eine Ausstellung zum Mythos des idealisierten Bauernstandes. Zu sehen bis 9. 11. 2025 auf Schloss Tirol. Foto: Schloss TirolUnd doch: Es ist nicht alles Gülle, was glänzt. Es gibt sie, die jungen Wilden, die farmfluencer mit Stallgeruch und Internetzugang. Sie suchen neue Wege und verlieren dabei das schlichte Ziel nicht vor Augen: ein gutes Leben. Damit stellen sie sich ökologisch und ökonomisch quer zur Masse, sind zunehmend Quereinsteiger:innen, aus Überzeugung Vollerwerbslandwirt:innen. Pionierhaft punkten sie mit Streuobstwiesen, Bodenschonung und Humusbildung, Erhaltung der lokalen Sortenvielfalt und biointensivem Gemüseanbau, kämpfen mit Mitteln der Kreislaufwirtschaft, mit farm-to-table Konzepten, Misch- und Permakultur. Und das machen sie nicht nur gegen Monokulturen und Verwaldung, sondern auch gegen festgefahrene Bilder. Leider werden sie dabei von den Titanen gern belächelt, obwohl sie mehr Visionen haben als so mancher Agrarfunktionär.

Wir wissen, dass die Pfeiler der Landwirtschaft hierzulande Äpfel, Wein und Milch sind, auch dass die Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebe Tiere halten (Rinder, Ziegen und abgeschlagen auf Platz Drei: Bienen). Südtirol produziert jedes Jahr 360.000 Hektoliter Qualitätswein und rund 950.000 Tonnen Äpfel; das sind stolze 10 Prozent der gesamten europäischen Apfelernte. Die größten Abnehmer sind die Deutschen – mit ungebrochenem Appetit auf Südtiroler Äpfel und eine vermeintlich heile Bergwelt. Was wir ebenso wissen, aber gern verdrängen: Die Landwirtschaft ist in Südtirol für 17% der Treibhausgase verantwortlich, was sie zur zweiten Klimakrise-Verantwortlichen nach dem Straßenverkehr macht. Das Paradoxe daran: Zwei Drittel dieser Landwirte erhalten sich mit ihrer Wirtschaftsweise nicht einmal selbst, schon gar nicht ihre Familien. Weshalb sie im Zu- und Nebenerwerb ordentlich aufgeholt haben, meist mit Urlaub auf dem Bauernhof. Nach der Toskana weist Südtirol in Italien den höchsten Wert dieser bäuerlichen Gastbetriebe auf. Und wer sitzt mit Hingabe an den Hebeln von Melkmaschine und Hebebühne? In nur 15% der Betriebe sind Frauen die Chefinnen. Das ist nicht einmal halb so viel wie im italienischen Durchschnitt (31%).Frei nimmt sich dieser Widersprüche an, mit dem liebsten Werkzeug der Aufklärung: der Ironie. Sie schneidet tief, und sie schneidet genau. Ihre Kunst ist weder Agitprop noch Hofberichterstattung, sondern ergibt kratzende Bilderserien, die Sogwirkung haben. Da wird im Zweiteiler „Transhumanz“ nicht nur der Wolf beäugt, sondern auch die Ziegenherde. Nicht nur das Feld, sondern auch das, was es bedeckt. In der Ausstellung „Was kriegt der Bauer“ (vom 5. Juli bis 9. November im Bergfried von Schloss Tirol) übt sich Elisabeth Frei im Paradoxen und Gegensätzlichen. Dort fühlt sie sich am wohlsten, weil die Ironie Rettung vor der Nachrichtenflut verspricht.

500 Jahre Bauernerhebungen in Tirol: Aufstand der kleinen Leute gegen ein unterdrückerisches System, Abwehr gegen eine unmenschliche Steuerlast. Heute dreht sich der Unmut, startet wie gewohnt von unten, trifft aber auch diese Kategorie, die Bauerschaft, weil sie mächtig geworden ist und ihre Privilegien schützt, wenn’s sein muss mit Traktoren vor dem Landtag. Da liegen tatsächlich Jahrhunderte zwischen der Utopie von sozialer Gerechtigkeit und dem heutigen Verbandsdenken. Die Südtiroler Bauernlobby ist mit ihren 20.000 Mitgliedern der mächtigste Wirtschaftsverband im Land, dabei arbeiten nur 8% aller Beschäftigten in der Landwirtschaft. Und so lotst die Interessensvertretung jeden ihrer Kandidaten zielsicher in Landesregierung und Bürgermeisterstube.

Doch gehört wird, wer am lautesten knattert.

Der 2023 vom Landtag genehmigte Klimaplan „Südtirol 2040“ fordert von der heimischen Landwirtschaft, dass sie ihre Treibhausgasemissionen in den nächsten 15 Jahren um 40% senkt. Das betrifft Methan aus der Rinderhaltung, Lachgas aus stickstoffreicher Gülle und Kohlendioxid aus der maschinellen Bewirtschaftung. Agrophotovoltaik steckt als Allheilmittel noch in den Kinderschuhen, die Monokulturen dürsten dank Klimawandel und Höhenwanderung der Anlagen nach immer mehr Wasser. Dabei wurden die Empfehlungen des EURACLandwirtschaftsreports 2020 weitgehend ignoriert, nun drängt auch der Klimabürgerrat 2024 den Bauernstand, Bodenqualität und Biodiversität zu fördern. Doch gehört wird, wer am lautesten knattert.

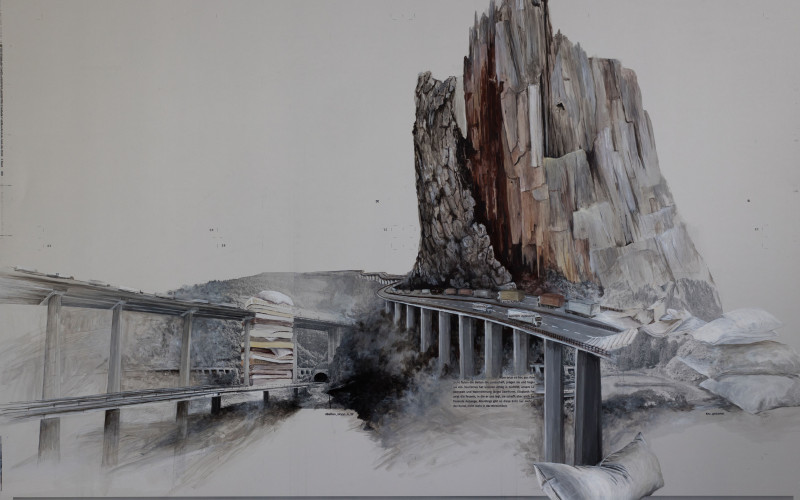

Und so ist das Wortspiel Krieg-kriegt im Ausstellungstitel ein furioses Bekenntnis zur Macht der Worte. Die Künstlerin mit Atelier in Lajen übermalt Abfallprodukte aus Druckereien, nutzt ausgediente Alu-Druckplatten aus dem Offsetdruck, die Südtirols Geschichte dokumentieren. Das Übermalte und Überklebte – ihre Beobachtungen im Hier und Jetzt – verdichtet sie mit dem Vergangenen in Bild und Schrift. Die verschiedenen Ebenen geben Rätsel auf, verwirren in ihrer Mehrschichtigkeit, relativieren Zeit in ihrer Durchlässigkeit.

Nehmen wir einige ihrer Werke unter die Lupe und beginnen mit einem der tragenden Motive von Frei: der Allgegenwart des „Firtigs“. Blauschurz ist Blauschurz ist Blauschurz. Hauptsache mit Stolz getragen, als Sinnbild von Brauchtum. Wie das Amen zum Gebet. Die farbenfrohen Bauernschürzen der Männer auf Freis Bild „Bauern bunt“ machen eine andere Geisteshaltung möglich und unmöglich zugleich. Noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren diese Vor- bzw. Schutztücher nicht königsblau, sondern naturweiß und aus Leinen, sie hatten keine ständische und schon gar nicht ideologische Konnotation.

Vor einer verwaisten Landschaft steht ein ungesteuerter Anhänger mit ungewöhnlicher Ladung, einer überdimensionierten Speckschwarte. Darauf sitzen ratlose Blauschurz-Hut-Männer mit urigen Gerätschaften: Die alte bäuerliche Welt hat sich auf die Moderne gesetzt und hockt dort wie die Faust auf dem Auge. Die irrwitzige Vermarktung des ehemaligen Bauernprodukts wird durch den satirischen Hinweis im Titel angedeutet: Südtiroler Marende Konsortium.

... ein erfrischender Kontrapunkt zu Sonntagsreden.

Kein romantisches Bild vom Landleben: In seiner Selbstaussage explosiv thront der Höhepunkt der Ausstellung, die Installation „Black Lady“ Foto: Schloss Tirol

Kein romantisches Bild vom Landleben: In seiner Selbstaussage explosiv thront der Höhepunkt der Ausstellung, die Installation „Black Lady“ Foto: Schloss TirolDas Diptychon „Mag_er_Wiesen“ wird nicht durch Scharniere zusammengehalten und doch öffnet es sich wie ein Erzählband: groß im Bild links Taubenkropf-Leimkraut, ein typisches Wildkraut in Magerwiesen, beliebt bei Kindern ob seines Knallkugel-Effekts, dahinter ein Siloballen auf brauner Erde, rechts im Bild ein Bauer als Sensenmann. Die „Landwirtschaftliche Ent_Wicklung“ entpuppt sich als Verpackungskunst in Christo-Manier: eine Mogelpackung mit Kuh. Und das Vernetzungsthema nimmt immer wieder düstere Naturfarben (Graphit und Holz im Verwesungsprozess) und wüste Formen an. Menschen haben darin keine Daseinsberechtigung. Dafür braucht es starke Männer, die Riesenknödel als „Kanonenfutter“ aus dem Stadel rollen, oder einen Traktor, der mehrere Knödel-Varianten zusammen mit Heuballen als „Kraftfutter“ über die Felder zieht. Äpfel spielen in Freis Bilderwelt häufig eine Rolle: Am Markt mit Südtirols 3 Exportgut Nr. 1 naschen 7.000 Obstbauern mit, dem Wetter ausgeliefert, aber noch mehr den strengen Regeln und Kontrollen eines Markensorten-Anbaus. In dieser Serie findet sich auch das Bild „Veredelungsstelle“ mit einer erotischen Aufladung des Zuchtverfahrens zur sortenreinen Vermehrung von ertragreichen Apfelbäumen. Selbst Fausts Mephisto gerät ins Blickfeld, mit einer übermalten Fotocollage von Monokulturfeldern im „Des Apfels Kern“. Und immer wieder sind es stramme Waden, „Tiroler Mander“, die an Südtirols Wirtschaftszukunft basteln, manchmal auch nur angedeutet oder clever im Bild versteckt. Das Wortspiel vom „Apfelparadies“ und „Sündenfall“ lässt auf der Bild-Ebene wenig Spielraum für Interpretation: Adam und Eva sind blass und schemenhaft angedeutet, lebensbedrohlich der schwebende schwarze Apfel in der Bildmitte, weit vom Stamm gefallen. In seiner Selbstaussage explosiv thront der Höhepunkt der Ausstellung, die Installation „Black Lady“: ein schwarzer Apfel mit 1,5 m Durchmesser, angefertigt aus Hagelschutznetzen, an einem Rapunzelzopf hängend, am Fenster des Schlossturms.

Vielleicht ist es am Ende nicht bloß der Agrarbonus, sondern ein neues Selbstbild. Eines, das zwischen Kuhfladen und Klimawandel, Tourismusdruck und Tradition Platz hat für Ambivalenz und ehrliche Auseinandersetzung. Elisabeth Frei liefert dafür nicht die Antwort, aber das Spiegelbild: ein erfrischender Kontrapunkt zu Sonntagsreden.Weitere Artikel zum Thema

Kunst | Dorf TirolWas kriegt der Bauer?

Kunst | KulturmeileAuf Kunstwegen

Kultur | AusstellungGesellschaftspolitische Absurditäten

Stimme zu, um die Kommentare zu lesen - oder auch selbst zu kommentieren. Du kannst Deine Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.