Speciali? No grazie!

-

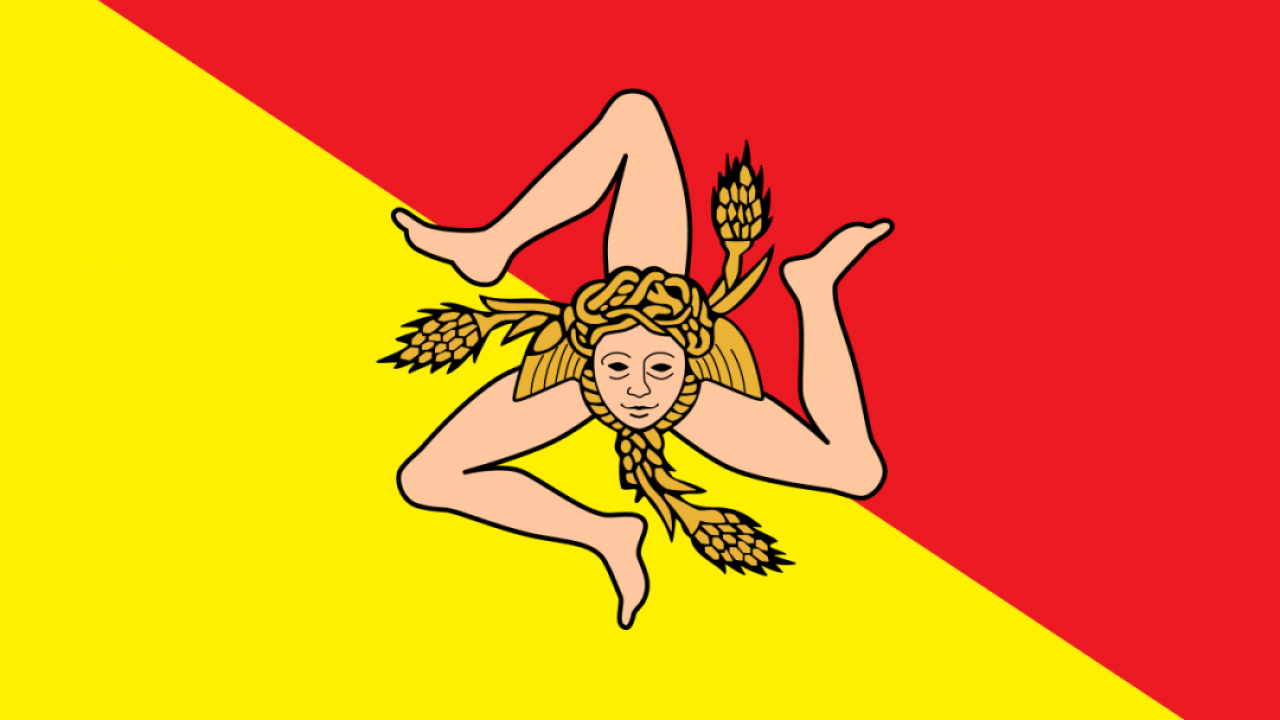

I siciliani non avevano nessuna voglia di essere governati dai Borboni di Napoli. Neanche quando il Re, fuggiasco davanti alle armate napoleoniche, dovette rifugiarsi a Palermo modificarono il loro disgusto. Per conquistare la loro benevolenza, dopo la bufera, le grandi potenze riunite a Vienna decisero di cambiar nome al regno: non più di Napoli ma delle Due Sicilie. Non bastò a placare l’antico anelito separatista. Per questo molti siciliani gettarono le braccia al collo di Garibaldi, anche se poi le cose andarono in maniera diversa. L’indipendentismo rifiorì improvvisamente nell’ultimo scorcio del secondo conflitto mondiale, dopo lo sbarco degli alleati, quando nacque un composito movimento che sosteneva l’idea di una Sicilia indipendente e magari annessa agli Stati Uniti.

La favola separatista, mischiata al torbido del banditismo, ebbe una stagione breve già tramontata quando, ancor prima che venisse approvata la Costituzione, si decise di concedere all’isola una forte autonomia, la prima delle „speciali“ che in quegli anni avrebbero toccato altri territori ai confini dell’Italia postbellica. Ebbe un’autonomia speciale la Sardegna, penalizzata dal suo isolamento e dal sottosviluppo e percorsa anch’essa attratti da fremiti indipendentisti. Ne ebbe una la Valle d’Aosta, sulla quale aveva allungato le sue mire, negli ultimi giorni di guerra, la Francia gollista. L’avrebbe avuta, ma più tardi, il Friuli-Venezia Giulia, riemerso con il carico delle minoranze linguistiche, dalla lunga e rovente contesa sulla definizione dei confini orientali.

Nella visione dei costituenti il nuovo assetto politico dell’Italia doveva rinunciare almeno in parte a quell’impianto centralista che l’Italia di Cavour aveva mutuato dalla Francia napoleonica. L’imperativo allora era quello di amalgamare un territorio fatto di tante realtà storicamente separate l’una dall’altra. Quando, nel 1861, nasce lo Stato unitario sono ricordi ancora freschi quelli della Serenissima cancellata da Napoleone, dell’altra grande repubblica marinara, Genova, dei ducati della Pianura Padana.

Occorreva normalizzare e si normalizzò. Il modello francese: le province e i prefetti mandati da Roma far da guardie ad un sentimento nazionale che stava più nelle istituzioni che nella testa della gente.

-

Il progetto di De Gasperi

Per gli storici occorre arrivare alle tragedie della Grande Guerra perché si formi un embrione di coscienza nazionale.

All’indomani del conflitto si pone però il problema di quelle „nuove province“ ereditate dal vecchio Impero in cui abitano, cosa inusitata per la classe dirigente romana, popolazioni di altra lingua e di altra cultura. Nel breve periodo che separa la fine del conflitto dall’avvento del fascismo c'è il tentativo, con lo strumento dei Commissariati di Trento e Trieste di creare le premesse per un transito meno traumatico possibile della nuova realtà nel vecchio Stato unitario. Qualcuno, la minoranza sudtirolese ma anche esponenti della sinistra, invocano l’ipotesi della concessione di autonomie speciali ma il nazionalismo imperialista che trionfa con la marcia delle camicie nere spazza via ogni dubbio e ogni discussione.

Con la costituzione del 1948 Alcide De Gasperi fa passare anche il suo progetto di un’autonomia regionale per il Trentino-Alto Adige. Il quadro dovrebbe completarsi con la nascita di tutte le altre regioni, quelle che, per il solo fatto di non essere speciali, diventano ordinarie. Come per molte altre previsioni della carta costituzionale la resistenza dei vecchi apparati statali è fortissima. Si teme soprattutto che in alcune zone dove la preponderanza dei partiti di sinistra è cosa conclamata, questi possano entrare nella stanza dei bottoni e magari dar prova, come già avviene in alcuni comuni, Bologna ad esempio, di saper governare come e quanto le forze storiche di maggioranza. Si arriva al 1970 con la nascita delle nuove regioni e non passa molto tempo prima che il sistema venga sottoposto alla ruvida revisione di coloro secondo i quali il regionalismo altro non è che un costoso gingillo, un grimaldello con il quale vengono esasperate piuttosto che ridotte le differenze tra le varie parti della comunità nazionale.

È polemica antica che, di quando in quando, riprende vigore e che investe anche le autonomie come quella altoatesina che trovano il loro fondamento in un accordo internazionale che sopravanza il quadro delle scelte politiche.

A Bolzano, come a Trento, Aosta, Palermo si imputa di ingoiare una massa di finanziamenti del tutto ingiusta rispetto a quello che da Roma arriva nelle altre regioni. A lanciare l’allarme delle regioni confinanti che vedono i loro comuni chiedere a gran voce il passaggio entro i confini delle autonomie speciali e che a loro volta si muovono per ricevere, con la cosiddetta autonomia differenziata, più competenze e più finanziamenti, per assomigliare di più alle „speciali“. A questo punto scatta la controffensiva che vede nelle autonomie differenziate, ma in fondo anche nelle speciali, delle situazioni di puro privilegio.

Le regioni, si dice, sarebbero un fallimento sia sul piano della capacità operativa che su quello di una corretta gestione delle risorse finanziarie. Le motivazioni storiche per le quali ad alcune regioni è stata concessa la specialità sarebbero sepolte in un passato che ormai non ha più ragione di esistere sul tavolo della politica nazionale. È il vecchio centralismo che rispunta tra le pieghe di un mondo un cambiamento continuo, con gli Stati nazionali schiacciati tra distanza europea e le piccole patrie.

-

Weitere Artikel zum Thema

Politik | Accadde domaniAnche Roma è speciale

Politik | RomaUn altro sì alla riforma dello statuto

Politik | Interview„Die richtige Kompromissformel“

Ottima analisi di Maurizio…

Ottima analisi di Maurizio Ferrandi!

Al tema del centralismo che ritorna, io aggiungerei anche il tema della „sindrome imitativa romana“, mai scomparsa e che si manifesta sempre più in provincia di Bolzano.

Die Darstellung skizziert in…

Die Darstellung skizziert in der Oberfläche zwar einige Punkte. Die Hypostase des Politischen in Italien bis heute und das Prinzip des Faschismus seit seinen Anfängen https://www.academia.edu/7926083/Garibaldi_und_die_Wurzeln_des_Faschism… gilt es aber wohl selbst mitzudenken.

Dazu gehört auch das fehlende Verständnis der politischen Elite Italiens von Subsidiarität (Eigenleistung und Eigenverantwortung) als Teil eines modernen Staates. Der Untertanenstaat Italiens hat nie aufhört zu existieren und zu agieren. Daran ändern auch nicht staatliche Zugeständnisse in den (binnenkolonialen) Gebieten mit „Paragraphenschacherei“ (W. Churchill in Bezug auf das Südtirol). Sie wurden/werden bis heute als notwendiges Hinhalten (Pax Romana) verstanden.

Es gilt sich all dieser Gefahren stets bewusst zu bleiben und zu sich dazu zu verhalten. Das zumindest sollte man gelernt und verinnerlicht haben.