Mehr als Schaukeln, Rutschen und Wippen

-

Spielzeiten

Spielzeiten ist der Name unserer kleinen Reihe, die das Spielen von Kindern in den Mittelpunkt stellt.

-

Spielplätze sind mehr als Orte zum Schaukeln und Rutschen. Sie spiegeln wider, wie eine Gesellschaft mit Kindheit, öffentlichem Raum und urbanem Zusammenleben umgeht. In einem laufenden Forschungsprojekt an der Freien Universität Bozen untersucht die Designforscherin Sónia Matos gemeinsam mit einem interdisziplinären Team, die 52 öffentlichen Spielplätze der Stadt Bozen. Ziel der Untersuchung sei es, neue Perspektiven auf Spiel, Naturintegration und Gestaltung zu eröffnen und zu zeigen, welche Rolle Spielplätze für Kinder, Stadtökologie und Stadtplanung einnehmen können.

„Ich war sofort neugierig, mehr über die Spielplätze in Bozen zu erfahren.“

„Ich war sofort neugierig, mehr über die Spielplätze in Bozen zu erfahren“, sagt Matos, die 2023 an die Fakultät für Design und Künste der UniBz kam. Die portugiesische Forscherin, zuvor an der University of Edinburgh tätig, befasst sich mit designbasierten Methoden, um gesellschaftliche Transformation zu fördern. Besonders interessiert sie sich für die Frage, wie Kinder, eine oft übersehene Zielgruppe, urbane Räume erleben und wie ihre Perspektiven stärker in Planungsprozesse einfließen können.

-

Ein interdisziplinäres Team

Das Forschungsprojekt entstand in Zusammenarbeit der Designforscherin und Associate Professor an der Fakultät für Design und Künste der Freien Universität Bozen, Sónia Matos, der Projektassistentin und Eco-Social-Designerin Nicole Faiella Perdomo, sowie unter der wissenschaftlichen Beratung von Professor Stefan Zerbe, der die ökologische Bewertung begleitete. Zum Team gehören außerdem Dr. Teresa Palmieri, Dr. Jacopo Ammendola, der Architekt Edoardo Alberti und der Designstudent Joost Pantelmann.

-

Über das vergangene Jahr hinweg analysierte das Team alle 52 öffentlichen Spielplätze Bozens. Dabei wurden Design, Lage, Material und ökologische Aspekte untersucht. Ergänzend fanden Workshops mit Kindern aus Schulen und Nachmittagsprogrammen statt, in denen sie eigene Spielplatzideen entwickelten.

-

Geschichte der Spielplätze

Spielplätze, wie wir sie heute kennen, seien ein Phänomen der Moderne. Allerdings sei den 1980er Jahren die Vielfalt im Design stark zurückgegangen. „Wir sind heute vor allem mit standardisiertem Spielgerät konfrontiert“, so Matos. Schaukeln, Rutschen und Karussells dominieren das Bild. Dabei biete gerade das offene, unstrukturierte Spiel wichtige Impulse für die kindliche Entwicklung.

„Spielplätze im Wald oder am Strand zeigen, wie wenig es eigentlich braucht, um Kinder stundenlang zu beschäftigen.“

Ein Gegenentwurf dazu seien Naturspielplätze oder Abenteuerspielplätze. Hier stehen Elemente wie Wasser, Holz, Erde oder Werkmaterialien im Vordergrund, bewusst ohne festgelegte Spielziele. „Spielplätze im Wald oder am Strand zeigen, wie wenig es eigentlich braucht, um Kinder stundenlang zu beschäftigen“, sagt Matos.

Solche Räume erlauben ein gesundes Maß an Risiko, ein Thema, das zunehmend in der europäischen Gestaltung diskutiert wird. „In Deutschland etwa wird Risiko bewusst in Spielplatzdesign integriert“, erklärt Matos und verweist auf einen Artikel von The Guardian, der zeigt, wie Herausforderungen die Risikokompetenz von Kindern fördern können.

-

Spielraum als Spiegel gesellschaftlicher Werte

Spielplätze seien kulturelle Ausdrucksorte, so Matos: „Sie zeigen, wie wir Kinder sehen und welchen Wert wir öffentlichen Räumen zum Spielen beimessen.“ Dabei gehe es nicht nur um Geräte oder Flächen, sondern um tiefere gesellschaftliche Fragen: Wer hat Zugang? Wo befinden sich Spielplätze? Welche Erfahrungen ermöglichen sie?

„Alle Kinder sollten Zugang zu qualitativ hochwertigen Spielplätzen haben.“

Besonders wichtig ist Matos die Zugänglichkeit: „Unabhängig vom Design muss sichergestellt werden, dass alle Kinder, unabhängig vom sozioökonomischen Hintergrund, Zugang zu qualitativ hochwertigen Spielplätzen haben.“

-

Ein zentrales Anliegen des Projekts ist die Einbeziehung von Kindern. In einem Workshop wurden Schülerinnen und Schüler eingeladen, ihre eigenen Spielplatzideen zu entwickeln. Besonders auffällig: „Fast alle Kinder haben Wasser in ihre Entwürfe integriert.“

Auch bei der Aktion „Giochiamo così! Spielen wir so!“, die am 13. September im Rahmen des Bozner Kinderfestivals stattfand, stand freies Spiel im Vordergrund. Auf der sogenannten Grünen Insel im Innenhof der Universität wurde ein temporärer Spielplatz mit 22 offenen Materialien gestaltet, auf dem Kinder mit offenen Materialien, von Stoffbahnen und Holzkisten bis zu Wasser, Sand und Rohren, experimentieren konnten. „Die Kinder konnten frei gestalten, ohne Regeln, ganz nach dem Prinzip der loosen Teile“, erklärt Matos.

„Oft geht es darum, bestehende Denkweisen zu verlernen.“

Begleitet wurde das Spielangebot von einem Symposium mit Expertinnen aus ganz Europa, darunter Projekte aus Paris, Mailand, Barcelona und Berlin, die sich mit kindgerechten Stadtentwicklungsstrategien beschäftigen.

Auch Design selbst versteht Matos als eine Art Spielplatz: „Oft geht es darum, bestehende Denkweisen zu verlernen und sich wieder auf das Experimentieren einzulassen.“

-

Spielplätze in Bozen

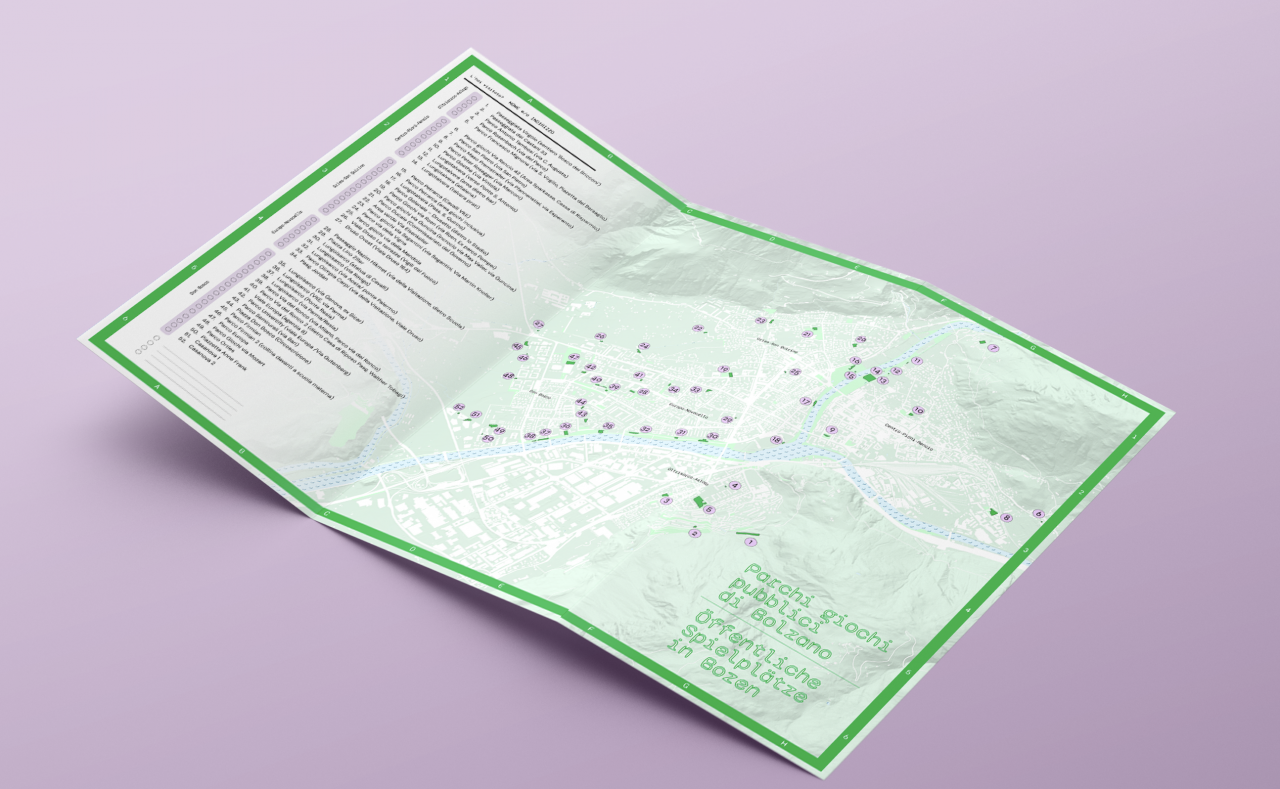

Die Stadt Bozen zählt 52 öffentliche Spielplätze, bei rund 14.339 Kindern unter 14 Jahren. Das ergibt einen Platz für etwa 275 Kinder je Spielplatz. Im Vergleich zu Großstädten wie New York, wo ungefähr 1.000 Spielplätze auf 1,6 Millionen Kinder kommen, sei das ein sehr guter Wert. Auch die Verteilung sei relativ ausgewogen, mit dem höchsten Anteil im Stadtteil Don Bosco, gefolgt von Gries-Quirein, Zentrum–Piani–Rentsch, Europa–Neustift und Oberau–Haslach.

„Wir sehen eine starke Standardisierung.“

Doch die Qualität variiere: Die meisten Spielplätze in Bozen seien traditionell gestaltet, einige bieten naturnahe oder inklusive Elemente. Häufigste Geräte seien Schaukeln (64), Sandkästen (35) und Wippen (32). „Wir sehen eine starke Standardisierung“, sagt Matos. Materialien wie Holz, Sand oder Wasser kommen zwar vor, aber oft nur punktuell.

-

Die Verteilung der Spielplätze in Bozen

Don Bosco (18), Gries-Quirein (12), Zentrum–Piani–Rentsch (10), Europa–Neustift (7) und Oberau–Haslach (5). Die beiden größten Spielplätze der Stadt sind jene bei den Talferwiesen im Stadtteil Zentrum–Piani–Rentsch und Parco Mignone in Oberau–Haslach.

Nicht mitgezählt sind hier Schul- und Kindergarten-Spielplätze, die ebenfalls intensiv genutzt werden.

-

Rund 27 Prozent der Spielplatzflächen seien versiegelt, ein Aspekt, der nicht nur die Spielqualität, sondern auch die Klimaanpassung betreffe. „Die Frage ist: Können wir diese Flächen entsiegeln?“, so Matos. „Und könnten wir so Räume schaffen, in denen Kinder mit natürlichen Materialien wie Erde, Sand und Wasser spielen können?“ Spielplatzgestaltung sei nicht nur eine Designfrage, sondern ebenso Stadtökologie, Landschaftsplanung und Politik; ein echtes interdisziplinäres Feld.

Das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Die finalen Ergebnisse sollen 2026 veröffentlicht werden. Doch eines ist jetzt schon klar: Spielplätze verdienen mehr Aufmerksamkeit, als Lernorte, Erfahrungsräume und Ausdruck einer kindgerechten Stadt.

„Wie kann die Verbindung zwischen Kind und Stadt fruchtbarer und erfreulicher gestaltet werden?“

Ziel ist es, die Forschungsergebnisse öffentlich zugänglich zu machen und daraus Leitlinien für eine kindgerechte, naturnahe Gestaltung urbaner Spielräume zu entwickeln. Ein Zitat des britischen Autors Colin Ward fasst für Matos das Ziel des Projekts zusammen: „Wie kann die Verbindung zwischen Kind und Stadt fruchtbarer und erfreulicher gestaltet werden, für das Kind und für die Stadt?“ Eine Frage, die Bozen auch in Zukunft weiter beschäftigen kann.

-

(c) UniBz

-

Weitere Artikel zum Thema

Gesellschaft | SpielzeitenRecht auf Spiel und Freizeit

Gesellschaft | SpielzeitenErfahrungsräume fürs Leben

Politik | TeilhabeDer Handwerker-Effekt

Danke für diese Initiative…

Danke für diese Initiative. Vielleicht hilft die Tatsache, dass hier WissenschaftlerInnen am Werk sind, den Trend der letzten Jahrzehnte endlich umzukehren. Ein Trend, der nicht die Bedürfnisse der Kinder im Auge hat, sondern nur noch den Sicherheitswahn der Eltern, der - z. T. nachvollziehbar - auch der Stadtverwaltung das letzte Quäntchen Mut genommen hat, die Bozner Spielplätze naturnah zu gestalten.