Freiwilliger Proporz

-

Seit 23. Oktober geht`s bei der Diskussion um die Zusammensetzung der Landesregierung um Dezimalstellen. Bei Bedarf wird beim Rechnen auch gleich die Anzahl der Regierungsmitglieder erhöht. Nachdem bei den Wahlen nur fünf italienische Abgeordnete in den Landtags gewählt wurden, steht laut Proporzregelung der italienischen Sprachgruppe nur ein Landesrat zu, weil die Zusammensetzung der Landesregierung im Verhältnis zur Stärke der Sprachgruppen steht, wie sie im Landtag vertreten sind. Berechnungen hin oder her, es wird einfach nicht mehr als ein italienischer Landesrat.

Berechnungen hin oder her, es wird einfach nicht mehr als ein italienischer Landesrat.

Aber die italienischen Abgeordneten fordern nun einen zweiten Landesrat. Zentrales Argument: Im Landtag ist die italienische Bevölkerung mit 14 Prozent vertreten, laut Volkszählung ist die italienische Sprachgruppe aber 26 Prozent stark und somit im Landtag unterrepräsentiert. Da man die Anzahl der Landtagsabgeordneten nicht erhöhen kann, soll zumindest die Anzahl der Regierungsmitglieder den Volkszählungsergebnissen angepasst werden.

-

Einfrieren

Amtierende Landesregierung: Das Autonomiestatut hängt nicht vom schönen oder schlechten Wetter ab. Foto: Seehauserfoto

Amtierende Landesregierung: Das Autonomiestatut hängt nicht vom schönen oder schlechten Wetter ab. Foto: SeehauserfotoWürde man diesem Argument folgen, müsste man den ethnischen Proporz für die Landesregierung einfrieren. Das würde bedeuten, jede Sprachgruppe wird laut Volkszählung proportional in der Landesregierung berücksichtigt. 2 ItalienerInnen, ein/e LadinerIn, der Rest, je nach Größe der Landesregierung, deutschsprachige Mitglieder.

Es ist eine Variante, die gar nicht so abwegig ist und die Diskussion um Prozentsätze erledigen würde. Eine solche Aufteilung würde in etwa der Zusammensetzung der Landesregierungen der letzten 25 Jahre entsprechen. Im Durchschnitt waren sieben italienische Abgeordnete im Landtag vertreten. Außer in den Legislaturperioden 1998-2003 mit drei italienischen Landesräten und 2013-2018 mit nur einem italienischen Landesrat vertraten immer zwei Landesräte die italienische Sprachgruppe in der Landesregierung.

Eine Einfrierung des Proporzes ist aber aktuell politisch wohl nicht realisierbar.

Die rein numerische Argumentation ist jedenfalls schwach. Das Autonomiestatut hängt nicht vom schönen oder schlechten Wetter ab. Entweder man hält sich an die aufgestellten Regelungen oder man ändert diese. Nur ins Leere fordern ist zu wenig.KonkordanzdemokratieWenn man sich hingegen das politische System Südtirols vor Augen hält, so ist die Argumentation eines zweiten italienischen Landesrates stichhaltig. In einer ethnisch gespaltenen Gesellschaft mit ihrem Konkordanzmodell geht es um die maximale Einbeziehung aller Sprachgruppen in den Entscheidungsprozess. Die Unterrepräsentation einer Sprachgruppe widerspricht diesem Prinzip, sodass man Lösungen suchen muss, um diese Schieflage zu beseitigen. Eine solche ethnische Unterrepräsentation gibt es schon seit Jahren, ohne dass an den Schrauben der Reform gedreht worden wäre. Schauen wir uns die Entwicklung seit den ersten Landtagswahlen im Jahre 1948 an.

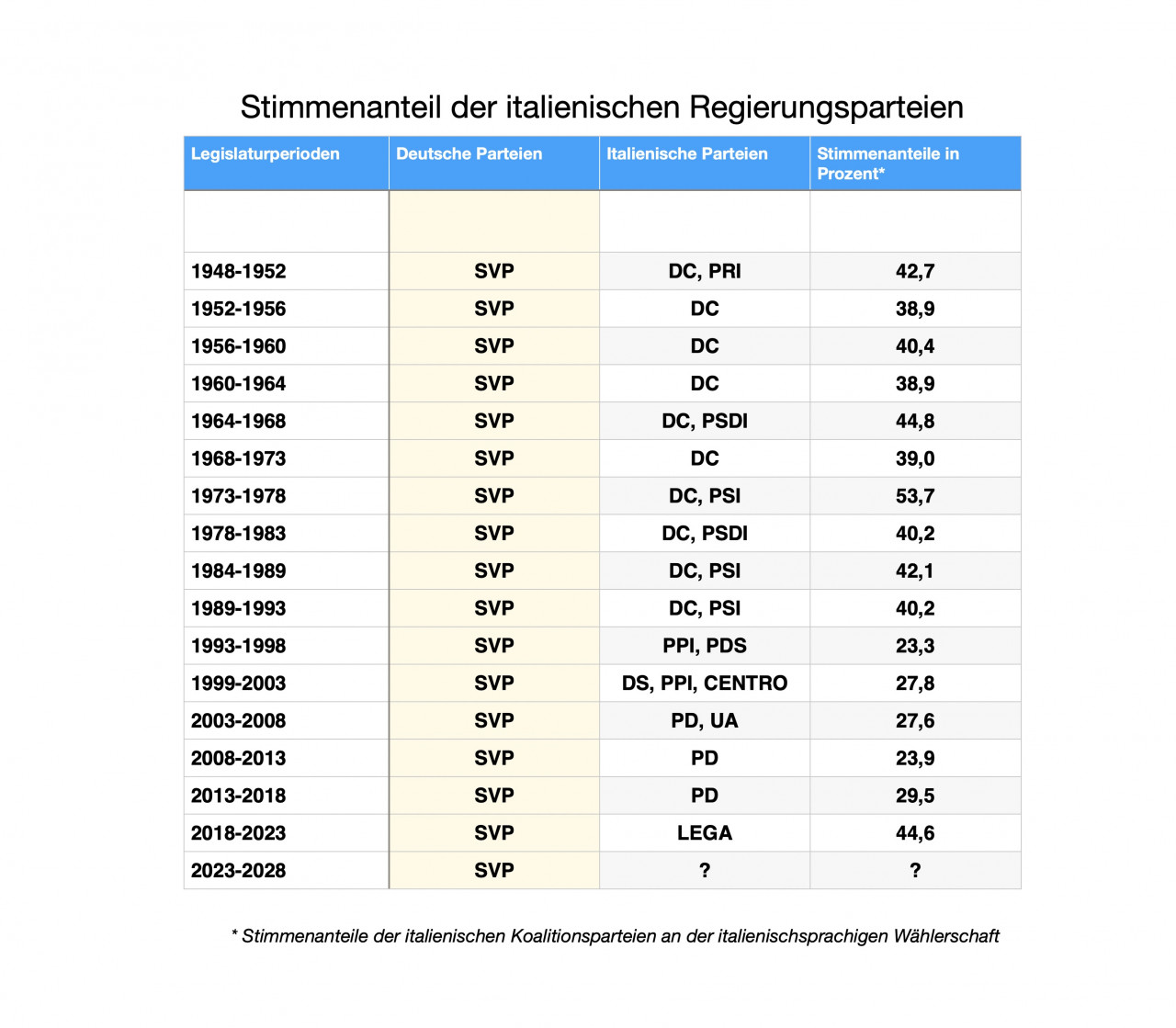

Koalitionen werden in Südtirol nach ethnischen und politischen Dimensionen geschlossen. Die ethnische Dimension ist vom Statut her verpflichtend vorgesehen, die politische Kompatibilität hängt von der jeweiligen ideologischen und autonomiepolitischen Nähe der Koalitionspartner ab. In der ersten Republik von 1948 bis 1993 war die italienischsprachige Bevölkerung immer mit rund 40 Prozent in der Landesregierung vertreten, einmal sogar mit über 50 Prozent (1973-1978).

Im Übergang von der Ersten zur Zweiten Republik ab 1993 folgte eine lange Periode, in der die meisten italienischen Parteien im Südtiroler Landtag mehrheitlich Anti- oder Semiautonomieparteien waren. Autonomieparteien sind Parteien, die für die Autonomie ihrer Region eintreten. Unter Semiautonomie-Parteien werden jene Parteien eingestuft, die die Autonomie als Zwischenschritt bejahen, aber als Endziel eine sezessionistische Lösung anstreben. Antiautonomie-Parteien lehnen in der Logik eines zentralistischen Staates jede Autonomie ab. Auf Grund dieser autonomiepolitischen Distanz kamen ab 1993 bestimmte Parteien wie Alleanza Nazionale, Forza Italia oder Unitalia, die in der Regel auch eine politische Entfernung aufwiesen, für eine Koalition mit der SVP als Autonomiepartei nicht wegen einer ethnischen, sondern wegen einer autonomiepolitischen Unvereinbarkeit nicht in Frage.Der „disagio degli italiani“ hing in der Vergangenheit unter anderem auch von diesem mehrheitlichen Ausschluss aus den Entscheidungsprozessen auf Landesebene ab.

Das führte dazu, dass die große Mehrheit der italienischen Bevölkerung keine adäquate politische Vertretung in der Landesexekutive hatte. Von der Legislaturperiode ab 1993 bis 2018 lag die politische Vertretung der italienischen Bevölkerung in der Landesregierung immer unter 30 Prozent. 70 Prozent der italienischen Bevölkerung fühlten sich ausgeschlossen. Erst mit dem Wahlsieg der Lega im Jahre 2018 stieg die Vertretung der italienischen Gesellschaft auf 44,6 Prozent. Der „disagio degli italiani“ hing in der Vergangenheit unter anderem auch von diesem mehrheitlichen Ausschluss aus den Entscheidungsprozessen auf Landesebene ab.

Unter systemischen Gesichtspunkten zur Absicherung der Konkordanzdemokratie wäre somit eine zweite italienische Vertretung in der Landesregierung gerechtfertigt, auch wenn rein formell den ItalienerInnen nur ein einziger Regierungssitz zusteht.Der freiwillige Proporz als AuswegDie Stärke der Südtiroler Autonomie beruht in ihrer Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an die soziale Wirklichkeit, in ihrem ständigen Wandel. Das kann man gut beim ethnischen Proporz nachvollziehen. Die rigide Anwendung des Proporzes in der Anfangsphase stieß schon bald an seine personellen Grenzen. Die Lösung, um personelle Engpässe zu überwinden, bestand in einer Art Kreditsystem. Die einer Sprachgruppe zustehenden Stellen können bei fehlenden BewerberInnen einer Sprachgruppe, etwas vereinfacht dargestellt, auch von BewerberInnen einer anderen Sprachgruppe besetzt werden. Bei diesem flexiblen Proporz müssen die durch Personal einer anderen Sprachgruppe besetzten Stellen bei der nächsten Ausschreibung rückerstattet werden.

Selbst diese Lösung konnte den Personalmangel längerfristig nicht ausgleichen und wurde deshalb durch den sanften Proporz ergänzt. Wegen des Mangels an Ärzten kann, wieder etwas vereinfacht dargestellt, der Proporz wie die Zweisprachigkeitsprüfung bis zu fünf Jahren ausgesetzt werden.

In der Schweiz herrscht auch ohne gesetzliche Regelung eine freiwillige Proporzregelung, um allen politischen, konfessionellen und sprachliche Gruppen der Gesellschaft das Beteiligungsrecht an den öffentlichen Angelegenheiten zu garantieren. Regierungssitz Palais Widmann: Ein solcher Schritt würde einen Beitrag leisten, um nicht neue ethnische Spannungen hervorzurufen.

Regierungssitz Palais Widmann: Ein solcher Schritt würde einen Beitrag leisten, um nicht neue ethnische Spannungen hervorzurufen.Der freiwillige Proporz könnte auch bei der Besetzung der Landesregierung angewandt werden. Da die italienische Sprachgruppe unterrepräsentiert ist, könnte die Mehrheit entscheiden, den ItalienerInnen freiwillig ein zweites Mandat einzuräumen.

Dieser besonders großzügige Proporz wäre ein äußerst flexibles Instrument. Dieser wird freiwillig angewandt. Es hängt vom einsichtigen Willen der Mehrheit ab, jemanden ohne Rechtsanspruch in die Regierung zu kooptieren, aus Gründen der politischen Opportunität. Eine solche Lösung würde nicht von der kontroversen Berechnung der Dezimalstellen abhängen, ob doch noch ein zweites Mitglied in der Regierung Platz finden könnte. Und drittens würde ein solcher Schritt einen Beitrag leisten, um nicht neue ethnische Spannungen hervorzurufen.Über das Verfahren selbst kann man diskutieren. Naheliegend wäre, die Regelung über die Kooptierung von LandesrätInnen in die Landesregierung mit kleinen Abweichungen anzuwenden. Jene Mitglieder der Landesregierung, die keine Landtagsabgeordneten sind, werden vom Landtag mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder auf Vorschlag des Landeshauptmanns gewählt. Aber in der aktuellen Zusammensetzung des Landtages würde es schwierig werden, eine solche Mehrheit zu erzielen. Deshalb könnte der fehlende Landesrat nur von den Parteien gewählt werden, die in der Regierungskoalition eingebunden sind. Über das Verfahren zur freiwilligen Bestellung eines Landesrates/einer Landesrätin lässt sich jedenfalls trefflich diskutieren. Die Regelung sollte jedenfalls so einfach wie möglich sein.

Ist der politische Wille vorhanden, kann die soziale Wirklichkeit nicht mehr standhalten.

Juristen haben Bedenken, das Autonomiestatut durch eine Durchführungsbestimmung zu ändern. Aber es wäre nicht das erste Mal, daß so etwas erfolgt. Ist der politische Wille vorhanden, kann die soziale Wirklichkeit nicht mehr standhalten.

Die SVP wird es letztendlich…

Die SVP wird es letztendlich tun. Umgekehrt - ein deutscher Landesrat mehr als im Autonomiestatut vorgesehen - wäre ein Ding der Unmöglichkeit und die Italiener würden auf die Barrikaden gehen!

Die Bedenken der Juristen,…

Die Bedenken der Juristen, die da meinen, dass die statutarische Bestimmung hinsichtlich der ethnischen Zusammensetzung der Landesregierung (Art.50) nicht mit Durchführungsbstimmung abgeändert werden kann, sind mehr als gerechtfertigt. Armes Statut, wenn deren Bestimmungen so einfach ausser Kraft gesetzt werden könnten. Im Übrigen völlig einverstanden mit dem freiwilligen Proporz. Das aber bedeutet eine Änderung des Statuts mit dem Verfahren, das für Verfassungsgesetze vorgesehen ist.

Zurecht wird bei einer allzu…

Wohl nicht nur die Übertragung des Beispiels der konföderalen Schweiz auf das postkoloniale Bozen hinkt.

Aber bereits Loriot wußte: „Auf dem Campingplatz in Bozen liegen die Waschräume separat“.

Auch sonst manches offenbar.

Zurecht wird bei einer allzu starker iditärer Engführung der offene Widerspruch zum Selbstanspruch diese überwinden zu wollen oder gar schon überwunden zu haben vernachlässigt. Selbst beim angeblich linken Spektrum, vgl. a: https://www.brennerbasisdemokratie.eu/?p=81881

Mit der Folge, dass einmal mehr völlig bizarre Zerrbilder in der Öffentlichkeit gezeichnet werden. Mehr noch. Man lässt das einfach so durchgehen. Kaum jemand auch, der diese „Logik“ kritisch hinterfragt .

Galateo darf nicht nicht nur mit 6% Wähler-innenzuspruch für die

national-rechtsextremen Brüder Italiens und mit 2.993 Vorzugsstimmen vorgeben, 26 % der Bevölkerung zu vertreten, sondern im Widerspruch zum Verfassungsgesetz gleich zwei Landesräte in der zukünftigen Regierung fordern.

Nun behauptet der Autor gar, in Südtirol müsse es im Ergebnis offenbar gar eine Brandmauer gegen die Demokratie geben. Der Wille der Wählerschaft (ca. 30 %), die eben bewusst nicht gewählt hat und daher auch nicht repräsentiert sein möchte, sei zu ignorieren. Und allein die im ethnischen Verständnis sogenannten national italienischen Parteien (FdI, Lega, PD) mit 12,5 % würden 26 % der Bevölkerung Südtirols vertreten. Diese sei, so der Autor, daher also unterrepräsentiert.

Wieso eigentlich? Haben „Italiener“ (von den „Verdi, TK, Vita, italiani con la SVP“ bis zu den „scizzeri“), anders als „Deutsche“ oder „Ladiner“ nicht etwa auch das Recht, ihre Vertretung frei zu wählen?

Wieso hatte man auf der Gemeindeebene, z.B. in Meran unter umgekehrten Vorzeichen, diese Debatte hingegen nicht und hat einen it. Bürgermeister?

Mehr noch. Dort akzeptierte die SVP trotz alleinigen dt.Vertretungsanspruchs sogar ganz selbstverständlich, dass die „Civica“ den dritten der deutschen Volksgruppe zustehenden Vertreter bestimmte.

Was sagte Pallaver hier zur (mangelnden) ethnischen Vertretung?

Ich denke, in Südtirol sind eher ganz andere Bevölkerungsteile unterrepräsentiert, z.B. Menschen mit Daueraufenthaltsstatus.

Antwort auf Zurecht wird bei einer allzu… von △rtim post

LORIOT: da steckt der Svp…

LORIOT: da steckt der Svp wohl noch die einzelne Nudel von Loriot im Gesicht? Man muss die nur entfernen?

Wenn die Italiener nicht…

Wenn die Italiener nicht wählen gehen, dann sind sie doch selber schuld, wenn sie nicht vertreten sind. Warum sollte man Nichtwähler berücksichtigen? Nicht die Italiener sind die Minderheit, sie gehören zur nationalen Mehrheit und die deutschsprachigen Südtiroler stehen so oder so schon unter massiven Assimilierungsdruck. Südtirol hat die Autonomie in erster Linie für den Schutz der deutschen und ladinischen Sprachgruppe erhalten. Sonst gehen wir in Zukunft einfach gar nicht mehr wählen, die Italiener erhalten schließlich dann sowieso zwei Landesräte.

Es ist eine bodenlose Frechheit, dass jetzt die nationalen Parteien die SVP so erpressen und zwei Landesräte fordern! Ständig muss die deutsche Sprachgruppe nachgeben, diese muss immer flexibel sein, aber wehe, die Italiener haben einen Nachteil, dann ist Feuer am Dach. Wenn die SVP dieser Erpressung nachgibt, dann hat sie schon verloren, dann wäre das die größte Niederlage von Kompatscher und der Niedergang der SVP wäre mehr als gerechtfertigt.

Antwort auf Wenn die Italiener nicht… von Andreas Thanei

Sie wird es aber tun, die…

Sie wird es aber tun, die SVP, sie wird nachgeben. Und es wird heißen, wir dürfen das gute Zusammenleben der Volksgruppen nicht aufs Spiel setzen, Stichwort „disagio“ usw.

Übrigens: Sehr guter Kommentar von Ihnen.

Antwort auf Sie wird es aber tun, die… von G. P.

Ich glaube wohl eher, dass…

Ich glaube wohl eher, dass Kompatscher den guten Kontakt zur Regierung nicht aufs Spiel setzen will.

Wenn die Italiener nicht…

Wenn die Italiener nicht wählen gehen, dann sind sie doch selber schuld, wenn sie nicht vertreten sind.

Genau. Und Punkt.

Il Sig. Pallaver dà per…

Il Sig. Pallaver dà per scontato che i cittadini del gruppo italiano votino per forza solo partiti nazionali e si sentano rappresentati solo da quelli.

Cosa sulla quale avrei qualche dubbio....

Gute und interessante…

Gute und interessante Argumentation.

Hat Südtirol den Mut neue Wege zu gehen?

Proporz und Zweisprachigkeit sind zu überdenken!

Den mutigen gehört die Zukunft.

Aber seit Magnago haben nur wenige Südtiroler Politiker Mut bewiesen.

Und Durnwalder schon gar nicht ..

STROM Disaster etc.

Antwort auf Gute und interessante… von Günther Stocker

Okay, aber dann sollen die…

Okay, aber dann sollen die Wege bitte nicht nur in eine Richtung, sprich in die italienische Richtung, führen. Die deutsche Sprache steht so schon von Jahr zu Jahr mehr unter Druck (siehe Ärzte, siehe Digitalisierung, siehe Sprachgebrauch in Geschäften, öffentlichen Einrichtungen usw.).

Die gute Intention des…

Die gute Intention des Vorschlags hat eine demokratiepolitische Kehrseite. Es war und ist ja so, dass bisher die SVP darüber entscheidet, wer von den italienischen Parteien in die Landesregierung kommt - die Repräsentativität der Sprachgruppe war und ist dabei je nach Bedarf lediglich ein Rechtfertigungsargument, so wie 2018 bei der Lega. In anderen Legislaturen hatte man keinerlei Bedenken, mit Parteien zu koalieren, die weniger als ein Viertel ihrer Sprachgruppe vertraten. So könnte die deutschsprachige Seite der Regierungskoalition, die zahlenmäßig auch künftig stets überlegen sein dürfte, die politischen Gleichgewichte in der Vertretung der zweiten Sprachgruppe noch deutlicher beeinflussen als bisher, bspw. indem gewissen Parteien oder Allianzen zwei Landesräte zugestanden werden, obschon sie die Wahlen verloren haben.

Auch aus einem anderen Grund erscheint es bedenklich, die Besetzung der Landesregierung unabhängig vom Wahlausgang entscheiden zu lassen. Es könnten sich noch mehr Mitbürger italienischer Sprache von der Irrelevanz ihrer Stimmabgabe überzeugen lassen, della serie: „tanto sono tutti uguali, non cambia niente e i due assessori italiani sono comunque garantiti.“

Pacta sunt servanda! Der…

Pacta sunt servanda! Der Souverän hat sein Urteil gefällt und jetzt ist aufgrund der bestehenden Gesetze eine Lösung zu finden. Eine Anlassgesetzgebung wäre moralisch verwerflich.

Die Vorzugsstimmen zeigen…

Die Vorzugsstimmen zeigen echtes Interesse und Teilnahme der Bürger an der Führung des Landes. Eine Analyse nicht nach Partei-, sondern nach Vorzugsstimmen liefert einige interessante Ergebnisse.

Bei der letzten Wahl wurden insgesamt 586131 Vorzugsstimmen abgegeben, dt. 503607, ital. 57356 und lad. 25168. Es heißt, die Italiener haben nur zu 9,8% ihre Vertreter direkt gewählt, das macht insgesamt 3 Landräte. Nach den Vorzugsstimmen bekämen die Deutschen 31 Landräte, die Ladiner ein Landrat.

Die meistgewählten Italiener sind Sabine Giunta mit 4260 Vorzugsstimmen, Angelo Gennaccaro mit 3190 und Christian Bianchi mit 3098. Würde Anna Scarafoni (1641 Stimmen) gerne ihren Sitz an Frau Giunta abgeben, die 160% mehr Stimmen als sie bekommen hat? Im Namen der repräsentativen Demokratie, versteht sich.

Betrachten wir jetzt die Parteikoalitionen nach der Anzahl derer Vorzugsstimmen. PD, Gruene und M5S haben insgesamt 19505 Vorzugsstimmen bekommen, La Civica und Team-K 13717 und Fratelli d’Italia, Lega Nord, Centro Destra und Forza Italia 21559 Vorzugsstimmen. Ein gutes Ergebnis für die Rechte, aber längst keine Vollmacht, alle Italiener zu vertreten. Diese würden eher besser von moderaten und linken Parteien repräsentiert.

Für ein zweites ital. Mandat in der neuen Landesregierung gibt es wirklich wenig Platz. Und wenn dann, dann sollte dieses Mandat (oder beide) nicht an rechte Parteien zukommen.

Am Ende zählt aber das…

Am Ende zählt aber das Ergebnis. Sabine Giunta mit 4260 Vorzugsstimmen, die (strategisch) wohl auch von dt./lad. „Verdi“-Wähler-innen kommen, ist nicht die mit den meisten Stimmen in den Landtag gewählte „Italienerin.“ Daran könnte höchstens der Rücktritt innerhalb der Fraktion was ändern. Und. Das „Problem“ ist gelöst. Giuntas wird Landesrätin und Repetto Landtags(vize)präsident.

Ich kenne persönlich…

Ich kenne persönlich Italiener die TeamK oder die Grünen gewählt haben, ohne dabei Namen zu schreiben. Haben also indirekt deutsche Kandidaten gewählt.

Antwort auf Ich kenne persönlich… von Evelin Grenier

Wieso? Sie haben ja nicht…

Wieso? Sie haben ja nicht mal eine Vorzugsstimme vergeben.

Ich kenne auch „Deutsche“ die PD, 5* ... und sogar dt. Kandidaten angekreuzt haben.

Anstatt die anstehenden…

Anstatt die anstehenden Probleme und Lösungsvorschläge zu definieren geht bei allen Beteiligten, auch hier im Forum, nur die persönliche Erbsenzählerei weiter. Also alles wie gehabt.