„Wir bewegen uns auf eine Sackgasse zu“

-

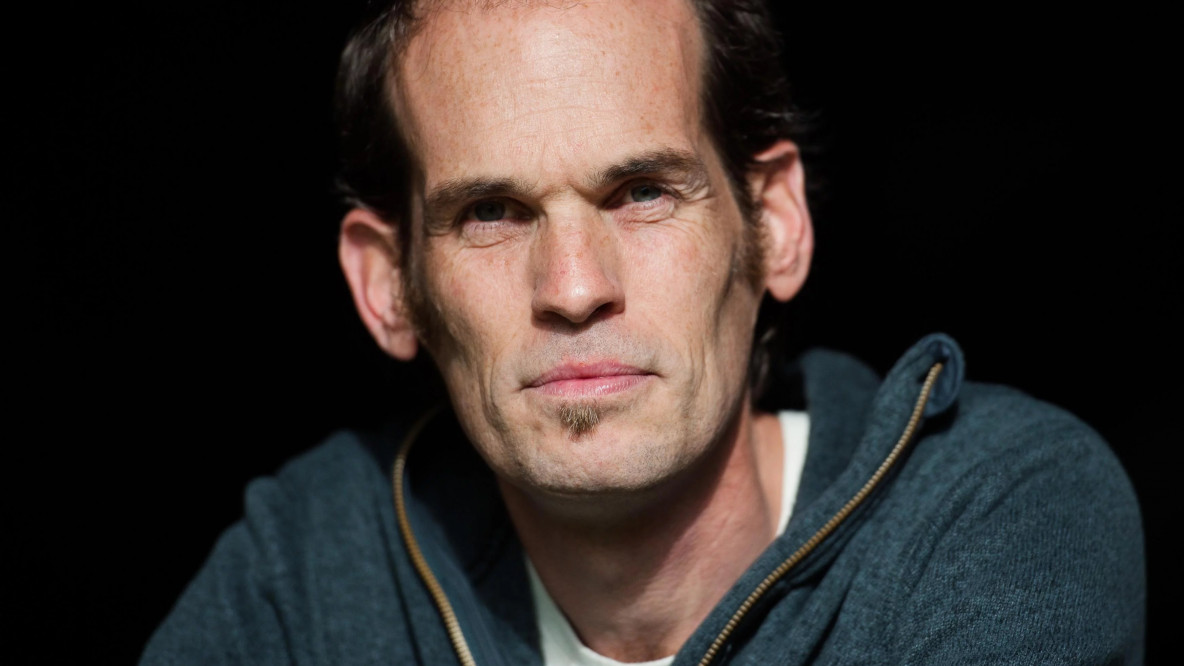

SALTO: Herr Hertoge, wie beurteilen Sie es, dass die Pestizid-Verordnung diese Woche im EU-Parlament abgelehnt wurde?

Koen Hertoge: Das Ergebnis ist sehr enttäuschend, weil es für die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in Europa und die Gesundheit der Bevölkerung große Fortschritte bedeutet hätte. Hinter der Verordnung steckt viel Arbeit und es gab viele Sitzungen mit allen Parteien, mit Vertretungen der Landwirtschaft und Bevölkerung. Zwei europäische Bürgerinitiativen forderten, dass zum einen Glyphosat verboten und zum anderen der gesamte Pestizideinsatz in Europa reduziert wird. Diese Stimmen aus der Bevölkerung hat man schlicht und einfach ignoriert, das ist ein politisches Versagen. Es ist eigentlich nichts mehr davon übrig, was von Ursula von der Leyen (Präsidentin der EU-Kommission, Anmerkung d. R.) vor einigen Jahren mit dem Green Deal angekündigt wurde. Auch die Pestizid-Verordnung wäre Teil des Green Deals. Es ist zu einem inhaltslosen Paket geworden.

Mit der Pestizid-Verordnung wurde befürchtet, dass den Bauern die Geschäftsgrundlage entzogen wird.

Die Verordnung sieht zwar vor, dass Pestizide teilweise verboten und reduziert werden, aber stattdessen andere weniger gefährliche Pflanzenschutzmittel verwendet werden können. Diese kommen bereits in der biologischen Landwirtschaft zum Einsatz. Dass es funktioniert, zeigen viele Bio-Betriebe, auch in Südtirol. In Österreich werden bereits schon über 25 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Flächen biologisch bewirtschaftet. Die Politik traut sich nicht diesen Weg zu gehen, man fällt damit der biologischen Landwirtschaft eigentlich in den Rücken.

Da muss man sich die Frage stellen, ob sie Beruf verfehlt haben.

Also war die Niederlage der Pestizid-Verordnung ein Sieg der Pestizidindustrie?

Einige europäische Parlamentarier der Europäischen Volkspartei, wie Herbert Dorfmann, haben ein Nahverhältnis zur Pestizid- und Chemieindustrie und agieren entsprechend mit ihnen, sie möchten weitermachen wie bisher. Dieser Prozess wird durch Fehlinformationen und Angstmache vorangetrieben. Beispielsweise wurde behauptet, dass durch die Reduktion der Pflanzenschutzmittel die Ernährungssicherheit gefährdet sein könnte. Die Ernährungssicherheit ist definitiv gefährdet, wenn weiterhin die Böden verseucht werden. Zudem werden Spielplätze und Sportanlagen kontaminiert, wie unsere Studien auch in Südtirol gezeigt haben. Wir bewegen uns so auf eine Sackgasse zu.

-

Offenbar konnten die Argumente gegen die Pestizid-Verordnung überzeugen.

Es werden so lange Unwahrheiten verbreitet, bis eine kritische Menge im EU-Parlament daran glaubt. Der Vorschlag der EU-Kommission zur Pestizid-Reduktion wurde mit vielen Parteien im Vorfeld besprochen, die ihre Zustimmung signalisierten. Bei der Abstimmung haben dann aber von 627 Anwesenden 207 Abgeordnete dafür und 299 dagegen gestimmt, 121 haben sich enthalten. Da muss man sich die Frage stellen, ob sie Beruf verfehlt haben. Denn Parlamentarier sollen ihre Stimme abgeben.

Welche Folgen hätte es für die Landwirtschaft, wenn die Pestizid-Verordnung durchgegangen wäre?

Das wäre eine richtungsweisende Entscheidung gewesen, um zu zeigen, dass die Landwirtschaft mit der Natur und nicht gegen die Natur arbeitet. Das ist der springende Punkt. Das Wort ‚Pestizid‘ bedeutet, dass das Mittel Organismen töten kann. Hier braucht es ein Umdenken, deshalb sieht die Pestizid-Verordnung eine Übergangsperiode bis 2030 vor, auch 2032 oder 2035 wäre denkbar. Hauptsache es geht in eine Richtung, bei der mit und nicht gegen die Natur gearbeitet wird. Vor der Entstehung von Pflanzenschutzmittel haben wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende mit der Natur gearbeitet.

-

Schreckgespenst oder Vorreiter?: Die Pläne der EU-Kommission werden kontrovers diskutiert. Foto: Jai79

Schreckgespenst oder Vorreiter?: Die Pläne der EU-Kommission werden kontrovers diskutiert. Foto: Jai79Die Bio-Landwirtschaft hat allerdings weniger Erträge, dadurch sind die Preise für Bio-Lebensmittel teurer – sollen hier Verbraucherinnen und Verbraucher draufzahlen?

Das ist natürlich ein wichtiger Teil der Diskussion. Es hängt davon ab, was man als Verbraucher und Verbraucherin unterstützen will und wie die Berechnung der Kosten erfolgt. Wenn wir nämlich die gesundheitlichen (es können Krankheiten wie zB. Krebs entstehen) und ökologischen Folgekosten durch den Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden in den Preis der Lebensmittel einkalkulieren würden, dann müssten die konventionell hergestellten Lebensmittel teuer als Bio-Produkte sein. Leider wird diese Kalkulation nicht gemacht. Bei der Herstellung von biologischen Lebensmitteln kommen keine chemisch-synthetischen Pestizide zum Einsatz und dadurch gibt es die gesellschaftlichen Folgekosten nicht (oder in wesentlich geringerem Ausmaß). Erst dann wäre ein richtiger Vergleich zwischen konventionell und biologisch hergestellten Lebensmitteln möglich.

In der Landwirtschaft hat man aber noch Hausaufgaben zu machen.

Wie beurteilen Sie den Pestizidstreit in Mals?

Die Initiative der pestizidfreien Gemeinde in Mals ist zu begrüßen und ich gehe davon aus, dass der Rekurs vor dem Staatsrat demnächst behandelt wird. Auch die Farm to Fork-Strategie der EU geht in diese Richtung, um lokale Kreisläufe und die ökologische Landwirtschaft zu stärken. Das, was der Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher mühlenartig zu Nachhaltigkeit predigt, liegt als Beispiel also direkt vor der Haustür. Kompatscher und Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler hätten das Projekt finanziell unterstützen können. Damit hätte Kompatscher, anstatt mit leeren Händen nach Brüssel zu fahren, ein Beispiel für Nachhaltigkeit vorstellen können. Aber wie auch bei der Pestizid-Verordnung will man solche Projekte um jeden Preis bremsen. Das ist schade.

Der kürzlich in Bozen vorgestellte OECD-Report für Südtirol zeigt, dass eine der Herausforderungen für Nachhaltigkeit die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Umwelt sind.

Das Ergebnis war zu erwarten. Südtirol ist in vielen Bereichen fortschrittlich unterwegs, beispielsweise die Elektrifizierung der Vinschger Bahn. In der Landwirtschaft hat man aber noch Hausaufgaben zu machen. Als Nicht-Südtiroler sage ich, dass Südtirol ein Land mit sehr vielen kompetenten Leuten ist, etwa bei der Eurac oder der Laimburg. Diese Leute muss man ins Boot holen, um die Forschung zu ökologischer Landwirtschaft zu erhöhen. Dann könnte man diese Nachhaltigkeitsziele sicher erreichen und der OECD-Report würde bezüglich Landwirtschaft anders ausschauen.

Weitere Artikel zum Thema

Wirtschaft | Landwirtschaft„Wir sind missbraucht worden“

Politik | Everyday for FutureWie nachhaltig ist Südtirol?

Politik | Green DealDorfmanns Freunde

Was ist PAN? Wer ist dieser…

Was ist PAN? Wer ist dieser Herr? Kann der brauchbare Alternativen aufzeigen, die auch schon praktiziert werden?

Bereits das Jamaika-Experiment ist im Grunde schon an der harten Realität gescheitert, auch deswegen, weil nur ein kleiner Teil der Bevölkerung mitmacht. „Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“ geht eben nicht lange. Vielleicht sollte man auch Experten und Praktiker mit ins Boot holen. Jamaika schafft Deutschland ab und Brüssel schafft die EU ab.

Man muss auf Google schon…

Man muss auf Google schon länger suchen, um PAN-EUROPE zu finden, Lebenslauf dieses Herrn habe ich keinen gefunden. Mich interessiert prinzipiell nur die Expettise der Praktiker, in diesem Fall jene der Biobauern. Diese sind, zumindest im Obstbau, ziemlich ernüchtert (salopp formuliert). Denen nützt die ganze warme Luft, die in Brüssel zu diesem Thema produziert

Antwort auf Man muss auf Google schon… von nobody

Wenn ich auf Google suche,…

Wenn ich auf Google suche, gebe ich im Suchfeld den Suchbegriff ein ... und drücke dann ENTER!

Gebe ich dort „Koen Hertoge, PAN-Europe-Präsident“ ein wirft Google beim mir innerhalb 0,39 Sekunden 8.510 Ergebnisse (Treffer) aus.

Und mich interessiert prinzipiell nicht nur die Expertise des praktizierenden Säufers in Sachen Alkohol, sondern auch jede des Arztes oder der Wissenschaft.

Zurück zum Thema: irgendwie sollte eigentlich doch klar sein, dass wir zumindest versuchen sollten den Einsatz von komplett naturfremden Wirkstoffen zumindest ansatzweise - und mit allen Beteiligten abgesprochen - zu reduzieren und mit der Zeit zurückzufahren. Es müsste oder sollte eigentlich klar sein, dass wir bis heute nicht wissen welche Folgen oder Spätfolgen das massive Ausbringen von Pestiziden (diesbezüglich sind wir bekanntlich auch Weltmeister) auf Kulturgut, Grundwasser, Mensch & Natur hat. Bzw. PAN-Europe meint das schon zu wissen. Und in mehreren Bereichen ist das längst Tatsache. Gewisse Pestizide kriegen wir nicht mehr aus dem Kreislauf.

P.s. der Herr Hertoge ist steht mit seinen Thesen übrigens nicht alleine auf der Wiese: http://biodiversitaet.bz.it/pestizide/

Antwort auf Wenn ich auf Google suche,… von Klemens Riegler

Über Glyphosat weiss man…

Über Glyphosat weiss man eigentlich schon einiges und es ist nichts schönes. Ich weiss nur eines: wir erleben eine starke Zunahme an Tumore. Und sehr wahrscheinlich sind die Gifte in unserer Umwelt daran beteiligt. Also denke ich auch, dass man hier viel mehr in Forschung investieren sollte und andere Wege versuchen sollte!

Antwort auf Wenn ich auf Google suche,… von Klemens Riegler

Zitat: “... dass wir…

Zitat: „... dass wir zumindest versuchen sollten den Einsatz von komplett naturfremden Wirkstoffen zumindest ansatzweise - und mit allen Beteiligten abgesprochen - zu reduzieren und mit der Zeit zurückzufahren“:

richtig: „WIR sollten“, WIR als Gesellschaft, WIR als Konsumenten, aber „WIR“ wollen eben nicht, nicht „wir“ Malser„, nicht “wir„ Schweizer (bei 2 Volksbefragungen abgelehnt), nicht “wir„ Südtiroler - es liegt ja nur an uns, aber “wir" wollen OFFENSICHTLICH auf diese IMMER verfügbaren und im Einkauf oft BILLIGEN Lebens- und Genußmittel nicht verzichten.

WIR wollen nicht!

(DAS ist leider die Tatsache - auch in Mals!)

wird herzlich wenig. In…

wird herzlich wenig. In diesem Punkt hat Hertoge Recht, Brüssel lässt die Biobauern in der Luft hängen. Aus diesem Grund geben immer mehr Biobauern in Europa auf.

Wichtig ist,dass sich…

Wichtig ist,dass sich Dorfmann mit seinem JA zur weiteren Verlängerung „ Glyphosat“ für die Bayer und Co eingesetzt hat! Hoffentlich kommen nicht heimliche Geldpaketchen???????? Man kann ja nie wissen ??????

Fest und intensiv…

Fest und intensiv weiterspritzen , langfristig vergiften sich die Befürworter der PSM ihre eigene kurzsichtige Welt .

Antwort auf Fest und intensiv… von Christoph Gatscher

Hallo Christoph, da sind wir…

Hallo Christoph, da sind wir mal wieder, zusammen.

Du schreibst „Fest und intensiv weiterspritzen“, aja, die Bio-Obstbauern müssen das schon genauso tun, wenn nicht gar öfters, das wird aber im Artikel nicht gesagt.

Wenn man die Pflanzenschutzmittel als Pestizide bezeichnet, muss man dies auch mit den Medikamenten (für den Menschen) tun: also plötzlich ohne Pestizide-Medikamente beim Menschen, würde das gehen? Es ging doch früher auch, wie der Autor des Artikels meint („Vor der Entstehung von Pflanzenschutzmittel haben wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende mit der Natur gearbeitet“). Ja, auch ohne Autos, Flieger, Züge, ohne Computer, Handy, Konsumgüter: also ALLES wieder zurück - oder doch NUR bei den Bauern?

.

Prinzipiell geht es doch um die Produkte, die wir essen, mit denen wir uns kleiden und um die Luft, die wir einatmen: und nur bei den Bauern will man ansetzen? Mir fehlt einfach das Verständnis für Menschen, die Auto mit Erdöl fahren, mit Erdöl fliegen, mit Gas heizen, Produkte nutzen, welche mit Diesel-Schiffen und Diesel- LKW aus allen Teilen der Welt hierher in die Berge gebracht werden, Kleider voller Chemikalien anziehen, in Wohnungen voller Chemikalien leben, und in der Stadt die Luft voller Chemikalien einatmen, und bei all dem, was sie selber tun, auf beiden Augen blind und beiden Ohren taub und an beiden Händen gefühllos sind - aber mit dem langen Zeigefinger auf den Bauern zeigen, der, der ihnen mit den Pflanzenschutzmitteln billige Lebensmittel erzeugen muss.

.

Zur Erinnerung: ich bin für mehr Natur, mehr Bio: aber ehrlich und in allen Bereichen, und nicht auf die Erzeugungsmethode, sondern - eben korrekt und ehrlich - auf das Produkt bezogen:

es sollen Produktionsregeln festgelegt werden, und KEIN PRODUKT darf verkauft werden, das diesen Produktionsbestimmungen, welche die Gesellschaft beschliesst, nicht entspricht.

Andernfalls werden, so die Erfahrung, nur noch mehr und noch billigere Produkte auf Kosten von Natur und Menschen anderswo erzeugt und hierher gekarrt: oder will man eigentlich genau dies: alles schön & gut vor der Haustüre, und die billige, ungesunde Produktion nur ausgelagert anderswohin, wo man es nicht sieht???

Wer kauft heute schon seine Kleidung beim Bio-Weber um die Ecke, seine Möbel beim Bio-Tischler im Dorf, sein Fahrrad und Besteck beim Schmied, seine Tasse beim Töpfer... natürlich geschieht dies auch vereinzelt, aber wird deshalb alles andere verboten?

Nochmal: ich bin für das Verbot von Lebens-, Genuss- und Konsummitteln, welche mit bestimmten chemischen Pflanzenschutzmitteln erzeugt worden sind: für das Verbot dieser PRODUKTE, nur DAS macht in meinen Augen Sinn - die Sache ein bisschen ganzheitlich betrachtet.

.

(Diese werbewirksame Fokussierung auf den falschen Ausdruck „Pestizide“ wirkt schon sehr populistisch und messianisch - und ist nicht PAN auch ein Lobby-Verein und betreibt Lobbyismus - Einflussnahme, bei der Interessengruppen versuchen, politische Entscheidungen zu beeinflussen?)

.

ein interessanter Artikel heute im wwweb:

https://www.zeit.de/2023/49/pflanzenschutzmittel-sur-verordnung-winzer-…

Antwort auf Hallo Christoph, da sind wir… von Peter Gasser

"Diese werbewirksame…

„Diese werbewirksame Fokussierung auf den falschen Ausdruck “Pestizide"

Werbung für was oder Wen?

Ihr Lobbyismus in dieser Hinsicht ist schon erstaunlich.

Alleine die Formulierung Pflanzenschutz in Zusammenhang mit diesen Monokulturen welche immer mehr und neu entwickelte Pestizide benötigen, ist geradezu grotesk.

Antwort auf "Diese werbewirksame… von Stefan S

Was meinen Sie mit “ Ihr…

Was meinen Sie mit „ Ihr Lobbyismus“?

Ich wiederhole (zitiere):

„Nochmal: ich bin für das Verbot von Lebens-, Genuss- und Konsummitteln, welche mit bestimmten chemischen Pflanzenschutzmitteln erzeugt worden sind: für das Verbot dieser PRODUKTE, nur DAS macht in meinen Augen Sinn - die Sache ein bisschen ganzheitlich betrachtet“:

Mein Ansatz ist vom Umwelt- und Menschenschutzgedanken her weitergehend und umfassender - und ehrlicher!

.

Zudem (Zitat: „... in Zusammenhang mit diesen Monokulturen...“):

- der Kaffee, den Sie trinken: Monokultur;

- das Parfüm, das Ihre Frau benutzt: Monokultur;

- der Tee, den Sie trinken: Monokultur;

- das Bier, das Sie trinken: Monokultur;

- die Baumwolle, die Sie tragen: Monokultur;

- die Holzmöbel, die Sie kaufen: Monokultur;

- die Bananen, Orangen, Zitronen... die Sie essen: Monokultur;

- der Reis, den Sie essen: Monokultur;

- Das Brot, die Nudel, die Sie essen: Monokultur;

- die Tomaten, Avocados... die Sie essen: Monokultur.

.... beliebig weiterführbar.

Antwort auf Was meinen Sie mit “ Ihr… von Peter Gasser

Mir gefällt die…

Mir gefällt die Argumentation Herrn Peter Gassers sehr gut, was die Erzeugung der Lebensmittel und auch des Bedarfs an täglich gebrauchten Konsumgütern jedweder Art angeht. Da wird tatsächlich einseitig auf die Bauern und die Landwirtschaft eingedroschen, obwohl andere Sparten sich wennschon genauso „schuldig“ machen. Dies zu bedenken ist tatsächlich ehrlicher.

Herr Tarshito liegt aber ebenfalls richtig, was die sog. „Impfstoffe“ auf mod.RNA Basis betrifft. Es gab und gibt keinen Grund die menschlichen Zellen (durch einen eingeimpften Bauplan) dazu zu bringen SELBST ein körperfremdes Protein herzustellen, das toxisch wirkt um in Folge eine Immunreaktion auszulösen. In der Natur gelangen Viren usw. von außen in den Körper der dann durch ein über die Evolution ausgebildetes Immunsystem darauf reagiert. Herkömmliche Impfstoffe haben dieses natürliche System imitiert und können somit (je nach Krankheitsbild) schwere Erkrankungen verhindern und werden nicht auf alle, unabhängig von der Gefährdung ausgerollt. Wieso dies nicht auch auf Covid-Impfung angewendet wurde, (wie es bei anderen Erkrankungen der Atemwege üblich ist) kann nur darauf zurückgeführt werden, dass es enormen Druck aus der Pharma-Industrie gab, der die Politik entsprochen hat, und dabei auch nicht vor den uns allen bekannten Verwerfungen zurückgeschreckt ist. Dazu kommen zunehmend neue erschreckende Details ans Tageslicht.

Dasselbe gilt für den Lobbyismus in der Lebensmittelindustrie. Der Trend besteht eindeutig darin uns Menschen immer mehr von der Natur zu entfernen. Einerseits durch das massenhafte Herstellen von immer mehr Produkten mit unnatürlichen Zusatzstoffen, und die Herstellung in Massen was u.a. einen zunehmenden Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bedeutet. Damit einher geht eine Verbilligung von bestimmten Lebensmitteln, was den Anreiz erhöht.

Deshalb, glaube ich, sollten wir Konsumenten so gut es geht uns auf naturnahe Ernährung mit möglichst wenig verarbeiteten regional hergestellten Lebensmitteln und auch sonst auf nachhaltig produzierte Dinge des täglichen Bedarfs konzentrieren. Dass das natürlich teurer ist, liegt auf der Hand und dass die Einkommenssituation so gestaltet ist, dass dies nur schwer möglich ist, auch.

Aber wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir da ansetzen. Verbote sehe ich eher kontraproduktiv.

Antwort auf Was meinen Sie mit “ Ihr… von Peter Gasser

Und ich bin nicht für ein…

Und ich bin nicht für ein Verbot sondern für die Förderung der Alternativen.

Das meiste von Ihnen genannte ist auch als Mischkultur oder mit einer entsprechenden Fruchtfolge lösbar. Womit dann schon ein erheblicher Teil der Pestizide obsolet wären.

Und dann bin ich noch für mehr Ehrlichkeit in der Debatte, diese ewige Mär der Versorgungssicherheit ist nur ein Täuschungsmanöver der Lobbyisten und Nutznießer der Subventionsmillarden.

Die EU Agrarwirtschaft hat ca. 430-450 Milliarden Umsatz im Jahr und das mit ca. 50 Milliarden Subventionzuschuß.

Hier die Fakten

https://www.tagesschau.de/investigativ/ndr-wdr/eu-agrarsubventionen-unt….

Antwort auf Hallo Christoph, da sind wir… von Peter Gasser

"Zur Erinnerung: ich bin für…

„Zur Erinnerung: ich bin für mehr Natur, mehr Bio“, sagen Sie, Herr P Gasser.?!

Tatsächlich?

Möglicherweise ist Ihnen nicht bewusst, dass die Definition einer „biologischen“ (in D auch „ökologisch“ genannten) Produktionsweise seit EU Verordnung von 1992 auf folgenden zwei Hauptsäulen beruht:

- Verbot „chemisch-synthetisch“ hergestellter Betriebsmittel. [Weshalb nicht die Frage ist: Pflanzenschutzmittel/„Spritzen“ ja oder nein, sondern „was“!]

- Verbot „gentechnisch veränderter Organismen (GVO)“ [sprich Verbot von Gentechnik innerhalb biologischer Produktions- und Verarbeitungsprozesse]

Nun sind Sie P Gasser in den letzten Jahren hier auf Salto.bz als der wohl vehementeste Verteidiger einer allgemeinen Applikation von mRNA-Produkten [als vermeintliches „Spritz-“/„Schutz-“Mittel gegen die allseits in Erinnerung gebliebene C Geschichte] auffällig geworden.

Diesbezüglich ist Ihnen offensichtlich nicht bewusst, dass es sich hierbei um

- „chemisch -synthetische“ Medizinprodukte handelt

- laut CAT (Commtiee for Advanced Therapies), das die EMA berät, diese Produkte alle Kriterien jener Unterkategorie der „Advanced Therapies“ erfüllen, die man in der EU offiziell „Gentechnische Medizinprodukte (GTMP)“ nennt [konsultieren Sie dazu die rechtswissenschaftliche Studie, die 2022 im frontiers in Medicine Peer Reviewed wurde und diesem Artikel zugrunde gelegt ist: https://salto.bz/de/article/21092023/gentherapeutische-medizinprodukte-…]

„Nochmal: ich bin für das Verbot von Lebens-, Genuss- und Konsummitteln, welche mit bestimmten chemischen Pflanzenschutzmitteln erzeugt worden sind“

Warum sind Sie dann nicht „für das Verbot“ auch von medizinischen „Mitteln“, die nicht nur „chemisch-synthetisch“ hergestellt werden , sondern auch auf der Basis von ‚Gentechnik‘ ? Oder, warum sind Sie nicht für ein „Verbot “ politischer „Mittel“, die alles daran legen , eine Anwendung solcher absolut nicht„biologischer“ Medizinprodukte auch Menschen wie mir aufzwingen zu wollen, die tatsächlich für „mehr Natur, mehr Bio “ einstehen, statt wie Sie nur ideologisch und eingeschränkt darüber zu ‚schwurbeln‘?!

Wenn Sie schon von „mehr Natur, mehr Bio“ ,schwafeln', dann bitte auch konsequent und glaubwürdig auf allen Ebenen, Herr P Gasser !

Eben genau das sagt Herr…

Eben genau das sagt Herr Hertoge , wir befinden uns in einer Sackgasse.

Wenn wir so weitermachen sägen wir an dem Ast auf dem wir sitzen.

PAN Europe steht für…

PAN Europe steht für Pesticide Action Network Europe. PAN Europe hat die Europäischen Bürgerinitiative (EBI) „Bienen und Bauern retten! “ mit mehr als einer Million Unterschriften initiert und koordiniert. In Bayern hat eine ähnliche Initiative zum Handeln der Politiker geführt. Auch wenn Herr Söder poltert, hat Bayern fortschrittliche und konkrete, messbare Visionen für eine land-wirtschaftliche Zukunft (zB BioRegio 2030).

In Brüssel regiert der Lobbyverband Copa Cogeca, der sich nachweislich und primär für alles einsetzt, was groß ist (Große Flächen, Große Märkte, Großer Gewinn). Mich wundert immer, warum kleinstrukturierte Bauern hierzulande immer glauben, dass sich Brüssel so sehr für sie einsetzt, obwohl es für kleinstrukturierte Bauern nicht mal eine Definition gibt.

Vom Kleinbauer kann nicht verlangt werden, dass er neben seiner anstrengenden 7-Tage Woche über Nacht zum Experten für nachhaltige und profitable Landwirtschaft wird. Herr Hertoge weist auf Laimburg und EURAC hin. Auch muss die (Landes)Politik endlich stärker Bauern unterstützen die nicht nur Äpfel und Kühe aufziehen wollen, sondern nach vielfältigeren Alternativen suchen. So wird Gemüseanbau meist als nicht profitabel abgetan, wobei ein Ausbau von Direktvermarktung und Logistik gute Einkommen aufweisen.

Wer für weniger chemisch-synthetische Pestizide und Dünger ist, wird meist mit dem Argument der Preisexplosion wegen sinkender Erträge und der Gefahr für Ernährungssicherheit konfrontiert. Dabei sind Monokulturen, Boden- und Wasserverseuchung keine langfristigen Garanten für Ernährungssicherheit und nicht nur Steuerzahler fragen sich, warum Gemeindetrinkwasser mit immer höheren Beträgen gereinigt werden muss.

Als in den Niederlanden aufgrund zu hoher Verseuchung und 50% Rückgang der Vögel die Reissleine gezogen werden musste, war es zu spät für manchen Bauer. Ich hoffe, dass sich Südtiroler Bauern nicht zu sehr auf Brüssel’s Großlobby verlassen, sondern Politik und SBB konkret aufzeigen und unterstützen wie längerfristig nachhaltig und profitabel Ernährungssicherheit garantiert werden kann.

Nur Äpfel und Kühe und business as usual werden es in Zukunft nicht bringen.

Antwort auf PAN Europe steht für… von Peter Defranceschi

"Wer für weniger chemisch…

„Wer für weniger chemisch-synthetische Pestizide und Dünger ist, wird meist mit dem Argument der Preisexplosion wegen sinkender Erträge und der Gefahr für Ernährungssicherheit konfrontiert. Dabei sind Monokulturen, Boden- und Wasserverseuchung keine langfristigen Garanten für Ernährungssicherheit und nicht nur Steuerzahler fragen sich, warum Gemeindetrinkwasser mit immer höheren Beträgen gereinigt werden muss.“

Genau das sind die Punkte, wobei das Wasser „nur“ aus den verunreinigten Böden die vielen Schadstoffe mitbringt. Insbesonders in der Rheinebene hat man massive Probleme die Haushalte mit unbelasteten Wasser zu versorgen und weiter nördlich in den Niederlanden und Norddeutschland ist die Nitratbelastung kaum noch zu regulieren.

Der Anteil von Bioobst und…

Der Anteil von Bioobst und Biogemüse beträgt rund 10 %. Das heißt, 90 % der Konsumenten ist das egal bzw. zu teuer. Z.Z. geben Biobetriebe auf, weil sie dem Preisdruck der Discounter nicht standhalten können. Träumer, wo lebt ihr denn? Zeigt brauchbare Alternativen auf und labert nicht nur.

Antwort auf Der Anteil von Bioobst und… von nobody

4 oder 5 Kommentare von…

4 oder 5 Kommentare von Ihnen unter diesem Artikel.

Dabei

- Beschimpfungen, Verunglimpfungen: vorhanden

- Fakten: 0 (NULL)

- Steile Thesen: vorhanden

- Kenntnisse im Durchführen von Google Suchen: 0 (NULL)

- usw.

Alles in Allem: Bravo (ist ironisch gemeint, nicht dass Sie das falsch verstehen)

Antwort auf Der Anteil von Bioobst und… von nobody

Ach ja, der Preisdruck der…

Ach ja, der Preisdruck der Discounter. Bei Lidl in Berlin gibt es Äpfel aus Südtirol. Im Bioladen in Berlin gibt es Äpfel wie man sie hierzulande in Streuobstwiesen faulen lässt.

Der Dorfmann im Dienst von…

Der Dorfmann im Dienst von Bayer, Monsanto & CO.s ...

Die Agrarpolitik in Südtirol im Dienst der Apfel-Mono-Kultur, der Wein-Produktion mit gleichzeitiger Sucht-Bekämpfung von Alkoholismus + der Tier-Zucht-Verbände, die noch immer die höchsten Milch-Leistunge auf ihren Fahnen haben ...

Koen Hertoge wird sich…

Koen Hertoge wird sich manchmal wie ein einsamer Streiter auf weiter Flur vorkommen. Und doch sind Menschen wie er wichtig, sie benennen Missstände im Land und haben den Blick von außen. Südtirol IST in einer Sackgasse, die Apfel-Monokulturen sind ein Frevel an der Natur und am Menschen. Mit Nahrungssicherheit hat das Ganze nichts zu tun. Die Welt käme auch ohne Südtiroler Äpfel aus.

Antwort auf Koen Hertoge wird sich… von Stereo Typ

Zitat: “Die Welt käme auch…

Zitat: „Die Welt käme auch ohne Südtiroler Äpfel aus“:

WAS für ein Argument!?

... und dann weiter die billigen gespritzten Äpfel aus dem Ausland kaufen - getreu nach dem Motto: ‚was ich nicht seh, tut mir nicht weh‘...

.

Ganz in dieser Argumentationsschiene:

- die Welt käme auch ohne Südtiroler Tankstellen aus;

- die Welt käme auch ohne Südtiroler Frächter aus;

- die Welt käme auch ohne Südtiroler Hotels aus;

- die Welt käme auch ohne Südtiroler Seilbahnen und Schilifte aus;

- die Welt käme auch... lässt sich beliebig fortführen...

Die W E L T ist in den 4,6…

Die W E L T ist in den 4,6 Milliarden Jahren ihrer Geschichte >s e h r - s e h r< lange Zeit ohne Menschen aus gekommen.

Wenn die Menschheit >n i c h t - a u f h ö r t< leichtfertig >K O H L E + Ö L + G A S< zu verschwenden, werden große Teile der Erde landwirtschaftlich (... auch mit der raffiniertesten Chemie-Keule ...) „NICHT MEHR NUTZBAR“ + nur mit sehr hohem Aufwand + ernormen Risiken für die Gesundheit bewohnbar sein.