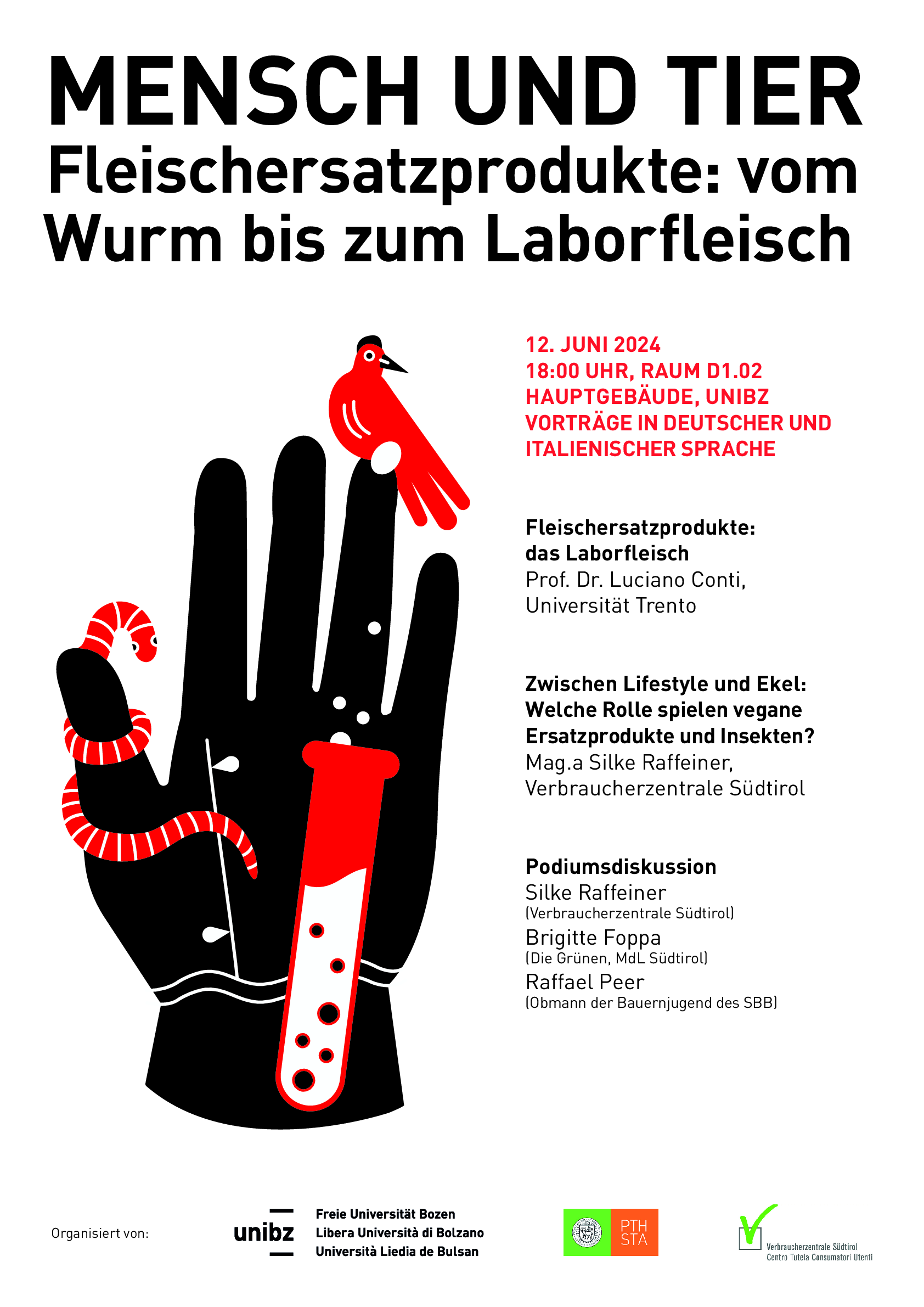

Vom Wurm bis zum Laborfleisch

-

Com‚è possibile produrre carne senza la macellazione di un animale? Inwiefern würde sich ein weitgreifender Konsum von Kulturfleisch auf die Umwelt und das Tierwohl auswirken, und ist dieses Szenario vor dem aktuellen politischen Hintergrund überhaupt denkbar? Come conciliare questa forma di produzione totalmente sconosciuta con la nostra convenzionale cultura culinaria?

Queste e altre domande, ma soprattutto le rispettive risposte, saranno poste al centro di una conferenza organizzata dalla Libera Università di Bolzano, che permetterà prima di farsi un‘idea sulle attuali innovazioni nel campo di ricerca scientifica attraverso due presentazioni e darà poi avvio a una riflessione politico-culturale sull'argomento in forma di una tavola rotonda.

Die Veranstaltung mit Vorträgen in deutscher und italienischer Sprache findet am Mittwoch, 12. Juni statt. Treffpunkt ist der Hörsaal D1.02 im Hauptgebäude der Freien Universität Bozen, um 18 Uhr.

-

SALTO: Luciano Conti, Lei è Professore Associato di Biologia Applicata presso il Dipartimento CIBIO dell’Università di Trento. Potrebbe spiegare come funziona la coltivazione della carne?

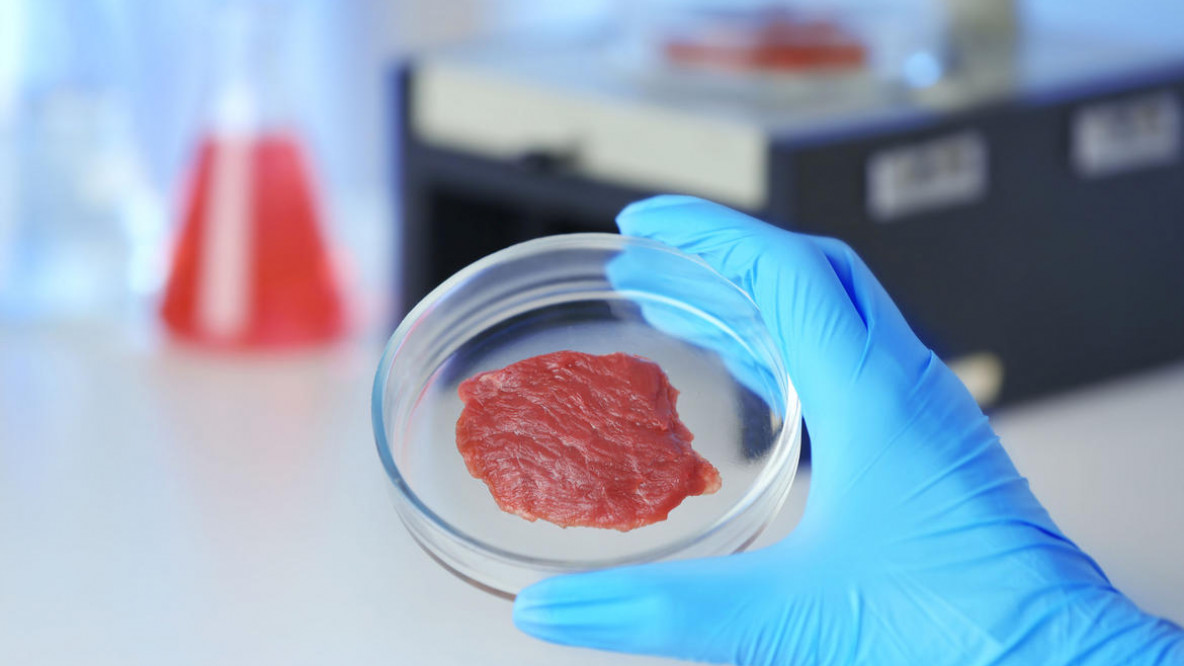

Luciano Conti: La carne coltivata, conosciuta anche come carne a base cellulare, viene prodotta senza la necessità di macellare glianimali. Il processo inizia con il prelievo di una piccola quantità di tessuto, noto scientificamente come biopsia. Da questo prelievo, equivalente a circa un chicco di riso di tessuto muscolare, si estraggono le cellule, in particolare le cellule staminali. Queste cellule, che hanno la capacità di rigenerare il tessuto muscolare e di produrre carne, vengono moltiplicate così che da poche centinaia di cellule si ottengono miliardi di nuove cellule. Queste vengono infatti cresciute in bioreattori, grandi contenitori riempiti di liquidi nutrienti. Quando si raggiunge una quantità sufficiente di massa cellulare, le cellule staminali vengono sottoposte a un processo simile a quello che avviene naturalmente nel muscolo, trasformandosi in fibre muscolari e grasso. Così, partendo da una piccola biopsia di tessuto muscolare, si ottengono gli elementi fondamentali della carne, ossia fibre muscolari e grasso, che vengono poi assemblati nel prodotto finale: la carne coltivata.

In Italia siamo pochi ad occuparci della ricerca su questa tematica, ma stiamo cercando di fare networking, scambiandoci idee e sperando che il settore della carne coltivata venga visto per quello che è: un settore nella sua fase nascente, che ha bisogno di tanta ricerca per arrivare ad essere competitivo e disponibile per tante persone a costi adeguati e in modo sicuro. La sicurezza è l’aspetto principale che viene perseguito dal nostro settore.

Matthias Gauly, Sie sind Professor für Agrar-, Umwelt- und Lebensmittelwissenschaften - welche Position beziehen Sie gegenüber Kulturfleisch? Nehmen Sie es als Innovation oder eher als Bedrohung wahr?

Matthias Gauly: Meine Position ist im Moment sehr offen. Ich sehe im Kulturfleisch, je nachdem wie sich die Technologie weiterentwickelt, eine große Chance für viele Regionen der Welt. Die Ängste vieler Landwirtschaftsvertreter, dass es künftig kein herkömmliches Fleisch mehr geben wird, teile ich persönlich nicht. Zunächst sollte man in aller Offenheit die technologische Entwicklung des Kulturfleischs beobachten und bewerten. Deshalb lädt die Freie Universität Bozen auch ExpertInnen ein, um zu sehen, wie der Stand der Dinge ist. Derzeit sind noch einige Fragen offen, etwa jene, wie die Nachhaltigkeit bei der Erzeugung von Kulturfleisch insgesamt zu bewerten ist; es gibt zwar erste Studien, die eher eine positive Bewertung abgeben, aber trotzdem fehlen uns noch einige Informationen. Die Erzeugung geht noch mit einem erheblichen Energieaufwand einher. Ich glaube dennoch, dass das Kulturfleisch ein wichtiger Beitrag sein kann, um Probleme des Tierwohls, der teils schwierigen Nährstoffströme sowie der künftigen Ernährung der Weltbevölkerung zu lösen. Die Weltbevölkerung wird rasant weiterwachsen. Somit auch die Nachfrage nach Fleisch – wir befinden uns in einer Luxussituation, in der wir viel mehr Fleisch konsumieren, als wir ernährungsphysiologisch bräuchten. Aber es gibt auch viele Teile der Welt, die in diesem Bereich Nachholbedarf haben. Die Frage ist, wie wir diese wachsende Nachfrage künftig abdecken wollen. Da wir sicher nicht noch mehr Tiere halten können, müssen wir nach Alternativen suchen. Insofern ist es wichtig, in diesem Bereich Offenheit zu zeigen.

-

Prof. Luciano Conti e il suo team di ricerca (da sinistra): Frederik Lau, Dottorando - Dipartimento Cibio, Università di Trento Luciano Conti, Professore di Biologia Applicata - Dipartimento Cibio, Università di Trento Stefano Biressi, Professore di Biologia Molecolare- Dipartimento Cibio, Università di Trento Nike Schiavo, Borsista post-laurea - Dipartimento Cibio, Università di Trento Foto: Università die Trento

Prof. Luciano Conti e il suo team di ricerca (da sinistra): Frederik Lau, Dottorando - Dipartimento Cibio, Università di Trento Luciano Conti, Professore di Biologia Applicata - Dipartimento Cibio, Università di Trento Stefano Biressi, Professore di Biologia Molecolare- Dipartimento Cibio, Università di Trento Nike Schiavo, Borsista post-laurea - Dipartimento Cibio, Università di Trento Foto: Università die TrentoIn welcher Situation befinden wir uns derzeit bezüglich der Massentierhaltung und wie wirkt sich diese auf die Biodiversität aus?

Matthias Gauly: Wenn man über Massentierhaltung spricht, kommt es darauf an, auf welche Region man sich bezieht, ob man Südtirol, Italien oder Europa anspricht. Im Allgemeinen stehen wir in diesem Bereich großen Herausforderungen gegenüber, nicht nur was das Tierwohl betrifft, sondern auch in Bezug auf die Wechselwirkung mit der Umwelt sowie den Effekten auf die Gesundheit des Menschen; dabei spielt die Zahl an Tieren, die auf einer bestimmten Fläche gehalten wird, die sogenannte Besatzdichte, eine große Rolle. Wir sehen vor allem in den Regionen Europas, in denen sehr intensive Tierhaltung betrieben wird, starke Auswirkungen, etwa was die Nährstoffanreicherung in Boden und Wasser angeht, oder den Rückgang der Biodiversität.Dies sind Schwierigkeiten, die man schon seit längerer Zeit zu bewältigen versucht. Die Umsetzung scheint auf politischer Ebene sehr schwer. Urspünglich vorgesehene, einschneidende Veränderungen wurden teilweise zurückgenommen, weil man u.a. wieder die Auswirkungen auf die Ökonomie der Betriebe stärker in den Mittelpunkt gerückt hat. Es besteht offenbar die Sorge, dass die Betriebe eine wirtschaftliche Herausforderung solchen Ausmaßes momentan nicht stemmen können. Insofern passt die Suche nach alternativen Produktionsmethoden, beziehungsweise die Ergänzung zum Fleisch, eigentlich sehr gut in den Bereich der Landwirtschaft. Hierbei geht es nicht nur um Kulturfleisch, sondern auch um andere pflanzlich basierte Eiweißträger.

Gibt es denn neben der Massentierhaltung keine anderen möglichen Systeme, um der wachsenden Fleischnachfrage entgegenzukommen?

Matthias Gauly: Im Moment ist die einzige Lösung für die große Nachfrage eine immer mehr steigende Intensivierung. Das geht leider mit Nachteilen im Bereich des Tierwohls und der Tiergesundheit einher. Letzteres kann auch die humane Gesundheit betreffen, da eine solche Entwicklung mit einen höheren Einsatz an Medikamenten, mit allen möglichen negativen Auswirkungen, einhergehen kann. Dazu gibt es bisher scheinbar keine Alternative, vorausgesetzt, wir wollen herkömmliches Fleisch für so viele Menschen zur Verfügung zu stellen. Selbst wenn wir in den nächsten Jahren mehr VeganerInnen und VegetarierInnen hätten und selbst weniger Fleisch konsumieren würden, könnte dies die steigende Nachfrage nicht abdecken; es wird die aufgehende Schere nicht aufhalten. Ich finde es daher sehr gut, dass in diesem Bereich gearbeitet und geforscht wird und es ist wichtig, dass wir uns die Ergebnisse der Studien mit einer neutralen Distanz anschauen und sie nicht von vornherein negativ bewerten. Ich sehe sie momentan zumindest als eine wertvolle Ergänzung, so wie auch die Nutzung anderer Proteinquellen, einschließlich der Insekten.

Bezüglich der Besorgnis, durch Kulturfleisch unsere kulinarischen Traditionen zu verlieren, glaube ich nicht, dass solche Produkte einen Einfluss auf die Esskultur in Italien haben werden. Es wird auch weiterhin herkömmliches Fleisch geben und das ist auch richtig so, denn wir haben in unserem Land wichtige Ressourcen (Grünland), die nur über den Wiederkäuer genutzt werden können. Ich bin sicher, dass jedes Produkt seinen Platz am Markt findet. Die Landwirtschaft muss ihr eigenes Geschäftsmodell der Zukunft kritisch hinterfragen und herausfinden, wie sie langfristig neben dem Kulturfleisch bestehen und welche Vorteile sie bieten kann - man muss die Herausforderung und den Wettbewerb annehmen. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, den Verkauf von Kulturfleisch auf staatlicher Ebene zu verbieten – es wurden und werden im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder Innovationen eingeführt, und wenn wir sie alle verhindert hätten, dann wären wir heute beispielsweise nicht mit dem Auto unterwegs. Derzeit gibt es eigentlich kein auf Studien basiertes Argument, das wirklich gegen die Entwicklung von Kulturfleisch spricht und wir sollten unsere Energie nicht in das Verbot von Dingen verschwenden, die sich grundsätzlich nicht verbieten lassen. Wir, die Landwirtschaft, muss ihre Energie in die Entwicklung einer „Koexistenz“ investieren. Schließlich gibt es, zumindest aus meiner Sicht, auch gute Argumente für eine Nutztierhaltung.

Quali sono i vantaggi di questo metodo di produzione della carne?

Luciano Conti: Attualmente parliamo di vantaggi potenziali, perché il settore della carne coltivata è ancora nelle fasi iniziali del suo sviluppo. Tuttavia, se le aspettative saranno soddisfatte, i benefici a lungo termine potrebbero essere significativi. In questo modo, non sarà più necessario allevare e macellare miliardi di animali per produrre carne. La carne coltivata rappresenta un cambiamento culturale ed etico, poiché permette all’uomo di produrre carne senza causare danni o sofferenze agli animali, rimuovendo la sua posizione da predatore.

Attualmente, stiamo assistendo a un’esplosione demografica: dall’anno scorso siamo otto miliardi sul pianeta e le previsioni indicano che raggiungeremo dieci, persino undici miliardi entro la fine di questo secolo. Di conseguenza, la domanda di carne continua a crescere. In quest’ottica, è fondamentale trovare alternative sostenibili all’allevamento intensivo sviluppato dai paesi industrializzati, poiché le risorse del nostro pianeta non sono infinite. Il metodo di allevamento attuale, ovvero quello industriale, implica allevare molti animali in spazi ristretti, ottimizzandone la produzione a scapito del benessere animale. Stiamo parlando di miliardi di animali che devono essere allevati, richiedendo grandi quantità di risorse per sostenere il loro ciclo vitale fino alla macellazione. Ad esempio, necessitano di mangime come la soia, coltivata in grandi quantità utilizzando le risorse dei paesi in via di sviluppo come il Brasile, causando gravi fenomeni di deforestazione. Inoltre, per produrre un chilo di carne bovina, secondo stime, sono necessari più di 10.000 litri d’acqua. Questo crea un ciclo di problemi legati alla sostenibilità, allo sfruttamento eccessivo delle risorse e all’inefficienza. La carne coltivata, a lungo termine, potrebbe rappresentare un’alternativa valida per ridurre l’allevamento intensivo e, in un mondo ideale, eliminarlo del tutto.

Un ulteriore vantaggio della carne a base cellulare è la riduzione del consumo di antibiotici nell’ambito della zootecnia. Attualmente, più della metà degli antibiotici prodotti a livello mondiale vengono utilizzati negli allevamenti intensivi, poiché ammassare molti animali in spazi ristretti favorisce la diffusione di malattie infettive che possono potenzialmente trasmettersi all’uomo. Questo grande consumo di antibiotici è pericoloso, perché promuove lo sviluppo dell’antibioticoresistenza, ossia la selezione di ceppi di batteri resistenti agli antibiotici che possono infettare l’uomo e risultare difficili da debellare. In uno scenario del genere, non saremmo più in grado di usare gli antibiotici per curare le persone; l’antibioticoresistenza è considerata una delle principali cause di morte a livello mondiale nei prossimi decenni.

Si ipotizza inoltre che la produzione di carne coltivata possa avvenire più vicino ai luoghi di consumo. Attualmente, importiamo molta carne dal Sudamerica, dove viene macellata e poi conservata in condizioni di freddo, oppure trasportiamo gli animali in Europa per macellarli qui. Se la produzione di carne coltivata avvenisse più vicino alla zona di consumo, sarebbe possibile un controllo più preciso e un tracciamento più efficiente.

Matthias Gauly, Professor für Agrar-, Umwelt und Lebensmittelwissenschaften an der Freien Universität Bozen Foto: Freie Universität Bozen

Matthias Gauly, Professor für Agrar-, Umwelt und Lebensmittelwissenschaften an der Freien Universität Bozen Foto: Freie Universität BozenStiamo assistendo a un dibattito sociale e culturale riguardo alla novità della carne coltivata – quali sono le preoccupazioni maggiori, e sono giustificate?

Luciano Conti: La diffidenza riguardo questo alimento nuovo è espressione di radici culturali profonde: siamo abituati a pensare alla carne come un prodotto che proviene da animali macellati. La carne coltivata è considerata un cibo innovativo; come molte novità, può suscitare preoccupazioni o paure, soprattutto tra le persone più mature o anziane. Le principali paure riguardano il consumo di qualcosa che viene definito „non naturale“ – una percezione valida se si considera naturale solo la carne proveniente da animali macellati. Tuttavia, si può ribattere che la carne coltivata è composta dalle stesse cellule che formano una bistecca convenzionale. La differenza sta nel fatto che queste cellule vengono coltivate fuori dall’animale, senza necessità di macellazione.

Un’altra grande preoccupazione riguarda la tradizione, poiché la carne coltivata è spesso vista come un allontanamento da essa. La tradizione è sicuramente un elemento fondamentale dell’identità culturale, ma bisogna essere realistici e considerare come viene prodotta la maggior parte della carne sul mercato: tramite allevamenti industriali e intensivi, che sono tutt’altro che naturali. Questo non significa che non esistano realtà in cui l’allevamento è condotto in modo naturale – ci sono molti allevamenti con pochi capi trattati bene. Tuttavia, la maggior parte della carne acquistata nei supermercati proviene da allevamenti intensivi. Quella che chiamiamo tradizione è in realtà il risultato di un cambiamento graduale e continuo che avviene sin dall’inizio della storia umana, un processo in costante evoluzione. Come esseri umani, dobbiamo renderci conto che l’adattamento è essenziale per evolverci; ciò comporta l’accettazione del nuovo, se utile, per vivere meglio con gli altri.

In realtà, il consumo massiccio di carne nei paesi industrializzati è iniziato solo dopo la Seconda Guerra Mondiale; prima di allora, il consumo globale di carne non era così elevato. Attualmente, in alcuni paesi come gli Stati Uniti, se ne consuma persino troppa, oltre i quantitativi consigliati per una dieta bilanciata.

Alcuni temono che la carne coltivata possa essere nociva per la salute e sollevano preoccupazioni riguardo alla sicurezza alimentare. Va detto che la sicurezza alimentare è uno degli aspetti più importanti quando si autorizza la commercializzazione di un prodotto alimentare. La verifica della sicurezza di un prodotto è compito di enti specializzati in questo tipo di valutazione. In Europa, questo compito spetta all’EFSA, l’Agenzia europea per la sicurezza alimentare, con sede a Parma. Quando si richiede l’introduzione di un cibo innovativo sul mercato, l’EFSA valuta la sicurezza del prodotto a 360 gradi, esaminando i profili nutrizionali e la possibile presenza di elementi tossici. Se il prodotto soddisfa i rigorosi criteri di sicurezza, viene approvato per il consumo. Pertanto, un prodotto di carne coltivata non può arrivare sul mercato senza essere prima valutato. In merito a questa tematica, la FAO e l’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno redatto un rapporto sulla sicurezza dei nuovi cibi a base di carne coltivata, concludendo che non presentano rischi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli associati da anni al consumo di carne convenzionale, come il pericolo di allergie o il deterioramento del prodotto se non conservato adeguatamente..

Hat Kulturfleisch Ihrer Meinung nach als Marktprodukt Potential?

Matthias Gauly: Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es in der Produktionsphase noch Herausforderungen, etwa den hohen Energiebedarf bei der Entstehung des Kulturfleischs und das Problem, dass wir auf fötales Rinderserum zurückgreifen müssen - aus Tierschutzsicht ein Problem. In diesem Hinblick müssen noch mehr Nährmedien entwickelt werden. Aber ich bin mir sicher, dass diese Probleme in der Breite des Marktes gelöst werden können, wenn wir bereit sind, in die Forschung und Entwicklung investieren.

Es gibt bereits in einigen Teilen der Welt Produkte aus Kulturfleisch auf dem Markt. Es scheint sicher, dass sich dieses nur durchsetzen wird, wenn alle Kriterien stimmen und der höchstmögliche Grad an Nachhaltigkeit garantiert wird; zudem müssen die Produkte schmackhaft sein und der Preis konkurrenzfähig – dann haben sie eine gute Chance am Markt. Bezüglich der Kennzeichnung muss in Zukunft klar sein, wie die Produkte erzeugt wurden bzw. wo sie herkommen. Hier muss für das Produkt in Zukunft ein unmissverständlicher Begriff gefunden werden. Das würde auch die Angst einiger Landwirte davor nehmen, dass es zu Verwechslungen mit „echtem“ Fleisch kommt.

Es gibt darüber hinaus eine Reihe bisher nicht genannter Vorteile, die für die Produktion und den Verkauf von Kulturfleisch sprechen. Etwa werden in dieser Hinsicht keine Schlachtabfälle erzeugt, also keine nicht verwertbaren Nebenprodukte produziert oder die gefürchtete Entwicklung von Medikamentenresistenzen entfällt. Wesentlicher ist die Tatsache, dass wir keine bzw. weniger Lebewesen töten müssen. Gleichzeitig können wir die Haltung der Tiere, die wir auch künftig noch nutzen, deutlich optimieren.

Von der Hygiene her stellt Kulturfleisch ein sehr gutes Produkt dar, denn man riskiert keine Infektionen, die von den Tieren über das Produkt an den Menschen weitergegeben werden können. Wir sehen also eine ganze Reihe von Argumenten, die für das innovative Produkt sprechen. Genauso gibt es auch Argumente für herkömmliches Fleisch bzw. tierische Produkte – man muss das Thema daher mit einer gewissen „Entspanntheit“ angehen. Ich bin davon überzeugt, dass diejenigen, die heute in der Fleischindustrie tätig sind, längst akzeptiert haben, dass man zukünftig nicht nur Rind-, Schweine- oder Geflügelfleisch verkaufen wird, sondern auch Kulturfleisch; aus diesem Sektor kommen unsere neuen Geschäftspartner und es macht keinen Sinn, gegen sie zu agieren, sondern wir müssen nun mit den Fleischkonzernen überlegen, wie wir auch zukünftig zusammenarbeiten werden.

Come esseri umani, dobbiamo renderci conto che l’adattamento è essenziale per evolverci; ciò comporta l’accettazione del nuovo, per vivere meglio con gli altri.

Attualmente quali sono le limitazioni pratiche che ostacolano la diffusione su larga scala della carne coltivata?

Luciano Conti: Attualmente, non esiste alcun prodotto di carne coltivata autorizzato a livello europeo. Tuttavia, l’Italia, come primo paese europeo, ha emanato una legge che vieta la produzione e la commercializzazione di carne coltivata sul territorio nazionale, rispondendo alle istanze sollevate da Coldiretti. Questa legge, però, non proibisce la ricerca, fondamentale per migliorare i prodotti in termini di qualità e quantità.

È interessante notare che questa legge italiana è in contrasto con la regolamentazione europea sulla libera circolazione delle merci, che stabilisce che un prodotto alimentare approvato per il consumo umano può circolare liberamente in tutti i paesi dell’Unione Europea. Pertanto, sebbene l’Italia non voglia produrre carne coltivata, non potrà impedirne l’importazione e il consumo se un prodotto del genere venisse approvato a livello europeo in futuro. Anche altri stati, come l’Alabama e la Florida, si sono mossi nella stessa direzione proibendo la produzione e il consumo di carne coltivata. È difficile comprendere completamente le motivazioni di queste scelte, poiché la carne coltivata può offrire molti benefici, suggerendo che potrebbero esserci interessi delle lobby della carne tradizionale.

Attualmente, pochissimi prodotti a base di carne cellulare sono accettati per il consumo umano. Esistono prototipi sviluppati da alcune start-up, ma la carne coltivata è stata finora approvata solo in Singapore, Israele e negli Stati Uniti, a livello federale. Gli altri paesi non hanno ancora concesso approvazioni ufficiali. Inoltre, ci sono limitazioni tecnologiche che rendono questi primi prodotti non ancora perfetti e disponibili solo in quantità limitate e a prezzi elevati, un fenomeno comune per i nuovi prodotti tecnologici, come avvenne con l’introduzione dei telefoni cellulari. Nel campo della carne coltivata, è necessaria un’implementazione biotecnologica per superare i limiti produttivi attuali.

Attualmente, i finanziamenti per le nostre ricerche sulla carne coltivata provengono principalmente da due fonti: associazioni e fondazioni con scopi ambientalistici e di protezione del benessere animale, e imprenditori che credono nel potenziale del prodotto e vedono in esso una futura fonte di guadagno.

Vedremo se, con il tempo, ci saranno sviluppi nelle attuali problematiche tecnologiche e se i costi della carne coltivata diminuiranno.

Wie sähe Ihrer Meinung nach eine konstruktive und zukunftsorientierte Reaktion auf die neuen Forschungs- und Konsumperspektiven aus?

Matthias Gauly: Ich glaube, dass in einem Land wie Italien auch bei den politisch Verantwortlichen nur eine knappe Mehrheit den Konsum von Kulturfleisch verbieten will und die meisten sehen, dass wir vor der Notwendigkeit stehen, Menschen zu ernähren und zwar nicht nur vor unserer Haustür. Wir sind in Italien bestimmt nicht so technologieverschlossen, wie es von außen aussehen mag.

Was den Stand der Technik betrifft, bin ich sehr gespannt auf den Vortrag des Kollegen Luciano Conti, um zu hören, wie der Stand der Dinge ist und wie er den politischen Rahmen einschätzt. Italien hat die Forschung im Bereich nicht verboten, aber die Randbedingungen sind nicht optimal – natürlich ist es frustrierend für einen Forscher, wenn er weiß, dass das Objekt seiner Arbeit im eigenen Land zunächst ein Tabuthema sein soll. Auch ist in die politische Diskussion viel Emotion reingekommen, die dort eigentlich nicht hingehört, denn das Kulturfleisch bedeutet bestimmt nicht den Untergang der herkömmlichen Fleischprodukte.

Die Aufgabe eines Vertreters der Bauern ist in diesem Moment, zu überlegen, welche Optionen man den Landwirten jetzt und in Zukunft geben kann. Es kann gut sein, dass die Art, wie wir gegenwärtig in der intensiven Tierhaltung Fleisch produzieren, in zehn-zwanzig Jahren nicht mehr akzeptiert wird; es gibt ja durchaus Gründe dafür, weshalb sich Verbraucher/Innen von bestimmten Produktionsweisen entfernen. Wir müssen akzeptieren, dass wir in so einem Fall Veränderungen durchsetzen müssen, und dabei kann man den gesellschaftlichen Wandel nicht kurz- oder mittelfristig durch gesetzliche Eingriffe auf die lange Bank schieben – die Veränderungen werden und müssen trotzdem kommen, denn es ist unsere Verantwortung, Menschen zu ernähren, vor allem da wir selbst in einem industrialisierten Teil der Welt leben. Genauso ist es auch in unserer Hand und unsere Verantwortung, wie wir Dinge erzeugen und wir dabei mit unseren „Produktionsmitteln“, nämlich dem Tier und der Umwelt, umgehen. Wir müssen hier Wege beschreiten, die von großen Teilen der Bevölkerung akzeptiert werden. Wenn uns das nicht gelingt, verlieren wir den Wettbewerb, und das zu Recht.

Die Veränderungen werden und müssen kommen, denn es ist unsere Verantwortung, Menschen zu ernähren.

Che ruolo possiamo attribuire alla carne coltivata in un ipotetico futuro?

Luciano Conti: I vantaggi della carne coltivata non implicano necessariamente che la carne convenzionale debba essere completamente sostituita: non si intende soppiantare nulla, né obbligare nessuno a consumare carne a base cellulare. Come per ogni nuovo prodotto, la carne coltivata entrerà nel mercato affiancandosi alla carne convenzionale, e saranno i consumatori a decidere, attraverso le leggi di mercato, se il prodotto si diffonderà. È importante sottolineare che non vi è alcuna imposizione nel consumare carne coltivata – sarà una scelta libera e individuale basata su considerazioni etiche, ambientali e dietetiche personali. Piuttosto che un limite, la carne coltivata rappresenta un’opzione aggiuntiva per i consumatori.

Questo tipo di produzione potrebbe essere particolarmente vantaggioso per quei paesi che non hanno le condizioni ambientali adeguate per sostenere grandi allevamenti, come la carenza d’acqua necessaria per il bestiame. La tecnologia di produzione della carne coltivata potrebbe adattarsi a queste zone svantaggiate dal punto di vista ambientale. Non a caso, i primi paesi che hanno approvato la carne coltivata hanno problemi ambientali significativi e si affidano alla tecnologia per sviluppare soluzioni vantaggiose.

Angenommen, das Kulturfleisch schafft es in unseren Alltagskonsum und die Massentierhaltung ist nicht mehr notwendig – wie stellen Sie sich eine solche Zukunftsperspektive vor?

Matthias Gauly: Auf den Flächen, die heute genutzt werden, um Futtermittel für die Schweine- und Geflügelmast zu erzeugen, muss man, wo möglich, künftig Lebensmittel für den Menschen oder Biomasse für die Energiegewinnung anbauen. Wir haben aber auch viele Flächen, und das wird sich nicht ändern, die nur durch Tiere nutzbar sind und gleichzeitig zur Biodiversität beitragen. Das ist vor allem das Grünland, das nur Wiederkäuer in für den Menschen nutzbares Eiweiß umwandeln können. Das ist die Strategie der Zukunft: Wir werden weniger, aber dafür hochwertigere Produkte vom und mit dem Tier erzeugen. Wir brauchen gute Argumente, warum wir künftig Fleisch und andere Produkte von Tieren nicht gänzlich vom Markt nehmen. Die Produkte müssen so gut sein, dass man Argumente dafür haben muss, die erklären können, warum wir dafür Tiere töten. Wir werden immer Menschen haben, und vielleicht werden es in Zukunft auch mehr, die diese Form der Ernährung ablehnen. Ich akzeptiere und respektiere diese Position, aber es ist nicht mein Weg. Leider ist das Kulturfleisch keine Option für vegan lebende Menschen. Zusammenfassend muss man feststellen: wenn alle Argumente für etwas sprechen, sollte man es nicht einfach so verbieten. Das ist eigentlich Ausdruck absoluter Hilflosigkeit. Wie ein Vertreter der Fleischindustrie kürzlich gesagt hat, muss man sich stattdessen überlegen, welche Effekte die neuen Produkte auf unser derzeitiges Geschäftsmodell haben und die Veränderung nicht aus einer Angstperspektive heraus bewerten - neben den Herausforderungen gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten. So spielt, wenn man insgesamt von Fleischersatz spricht, auch das pflanzliche Eiweiß eine wichtige Rolle, das von Landwirten erzeugt wird. Dasselbe gilt für in der Landwirtschaft gezüchtete, gehaltene und vermehrte Insekten – wir haben etliche neue und alternative Sektoren, die sich uns derzeit auftun und ich finde es wichtig, dass man in dieser Hinsicht offen und auch entspannt ist. Wenn man jetzt die Augen verschließt und die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre der Entwicklung einfach passieren lässt, wird man schlussendlich davon überrollt – man kann sie nicht mehr aufhalten. Die Geschwindigkeit des Durchbruchs im Sektor Kulturfleisch hängt in Europa auch von den politischen Entscheidern ab. Technologisch wäre er wahrscheinlich viel schneller zu erreichen.

Luciano Conti, Professore Associato di Biologia Applicata presso il Dipartimento CIBIO dell’Università di Trento.

Laureato in Scienze Biologiche nel 1995 all’Università di Milano, ottiene il dottorato di Ricerca in Biotecnologie Cellulari all’Università di Brescia, lavorando sugli aspetti molecolari alla base della crescita e del differenziamento delle cellule staminali del cervello. Dal 2001 prosegue le sue ricerche presso l’Institute for Stem Cell Reasearch all’Università di Edimburgo, estendendo i propri studi alle cellule staminali pluripotenti. Rientrato in Italia nel 2004, lavora presso l’Università di Milano e dal 2013 svolge le proprie ricerche presso il Dipartimento CIBIO occupandosi della messa a punto di modelli cellulari di malattie del cervello. Le sue ricerche hanno portato a importanti risultati riguardanti la produzione di cellule staminali del cervello e neuroni sia da cellule staminali pluripotenti sia da tessuto cerebrale.

Dal 2020 assieme al collega Prof. Stefano Biressi dell’Università di Trento svolge per lo sviluppo di cellule ottimizzate per la carne colturale. Alcuni di questi progetti sono finanziati dalla Brunocell, la prima start-up fondata in Italia nel settore della carne coltivata.Matthias Gauly studierte an den Universitäten Bonn und Gießen Agrarwissenschaften (Vertiefung Nutztierwissenschaft) und Veterinärmedizin. Darüber hinaus promovierte er in beiden Disziplinen.

Zwischen 1998 und 2003 war er Assistenzprofessor am Institut für Tierzucht und Genetik an der Universität Gießen, wo er seine Habilitation in der Nutztierbiologie und -zucht (Venia legendi) erhielt. Danach wechselte er zum Department für Tierwissenschaften an die Universität Göttingen, wo er bis 2014 den Lehrstuhl für Produktionssysteme der Nutztiere inne hatte. Seit 2014 ist er Vorsitzender der tierwissenschaftlichen Arbeitsgruppe an der Fakultät für Wissenschaft und Technologie, Freie Universität von Bozen. Neben den Universitätsaktivitäten ist er in verschiedenen Positionen tätig. Z.B. ist er Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Mitglied des Vorstandes der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG), Präsident des Europäischen Vereinigung für Tierwissenschaften (EAAP) und Mitglied des Managementboards der Zeitschrift „Animal“, Cambridge Press.

Ein Beitrag von Valentina Ciranna

Präzise! Ich hoffe dieser…

Präzise!

Ich hoffe dieser Artikel (+ Veranstaltungstermin), erscheint auch im Landwirt, in "Pfarrblättern, Jugendzeitschriften, bzw. allen Vereinsblättern, da diese Zukunft uns alle angeht!

Wichtig wär auch wenn BauernvertreterInnen bei der Diskussion mitmachen würden.

Oder stellt sich der BB, wie so oft abseits, stur, einzeln, unkooperativ in die Opferrolle?

Antwort auf Präzise! Ich hoffe dieser… von Herta Abram

Raffael Peer, der Obmann der…

Raffael Peer, der Obmann der Bauernjugend, nimmt an der Podiumsdiskussion teil.